Nos Campos de Piratininga, a trilha principal do Peabiru, a dos Tupiniquins, percorria o Rio Tamanduateí até alcançar as terras da cabeceira do Rio Grande, para depois descer, pelas margens do rio Mogi, de Paranapiacaba até a várzea do Piaçaguera, na base da serra, e chegar até ao mar, quilômetros adiante. No início do século 16, trilhas e rios usados pelos nativos dão acesso a colonizadores, que – para marcar a conquista da Coroa de Portugal e estabelecer a exploração do território – fundam aldeia em local de convergência natural desses caminhos, numa colina junto à várzea do rio Tamanduateí, na confluência de suas águas com as do afluente Anhangabaú, antes de desaguarem no Rio Tietê. Tal escolha de sítio – em que são levadas em conta condições de defesa e proximidade a rios, garantindo suprimento de água e acessibilidade para circular desde o sertão até o mar – determina a gênese da atual rede de circulação no Planalto Paulistano.

Começam a circular por esses caminhos expedições destinadas a extrair madeiras nobres, minerais preciosos e capturar índios, aumentando a importância da busca de acessos para desbravar o sertão e transportar mercadorias até o mar, sempre com a colaboração e se valendo do conhecimento de índios de tribos aliadas.

Aos poucos, a Vila de São Paulo torna-se um centro irradiador de caminhos em todas as direções, para a lavra de ouro e pedras preciosas, principal atividade entre o fim do século 16 e a primeira metade do século 17, levando os colonizadores a destinos distantes, com o uso de animais de montaria. Na segunda metade do século 18, são os carros de boi carregados de açúcar que percorrem o sertão paulista entre áreas de plantio de cana e o porto de Santos, motivando a melhoria dos caminhos.

O transporte de açúcar em carros de boi incentiva a melhoria dos caminhos e novos bairros se formam ao longo das principais saídas da cidade de São Paulo para as áreas de plantio.

Trens, bondes, caminhões e ônibus

A partir de meados do século 19, os trens da primeira linha implantada do Porto de Santos até Jundiaí para transportar café, percorrem os vales dos rios Tietê e Tamanduateí, vencendo a Serra do Mar em rota coincidente com a trilha utilizada originalmente pelos Tupiniquins.

Até as três primeiras décadas do século 20, a expansão da rede ferroviária transforma a cidade de São Paulo num entroncamento de linhas de trem, o que reforça a convergência definida pelas estradas carroçáveis.

A propriedade da terra já possibilita captação de recursos, qualquer que seja o uso que da terra se faça. Novos aglomerados formam-se ao redor das estações, ocupando áreas valorizadas com a presença da ferrovia.

A partir de meados do século 19, a ampliação da rede viária decorre da consolidação da prática de reprodução do capital com a expansão do mercado imobiliário. Com o loteamento de chácaras localizadas no Planalto Paulistano, principalmente entre os rios Tietê e Pinheiros, sem levar em conta a continuidade das vias que interceptam os limites das áreas fracionadas, a rede viária resulta pouco interligada.

Na última década do século 19, o crescimento da população da cidade de São Paulo, com a chegada de migrantes das fazendas de café, e a circulação de cargas decorrente da presença das estações ferroviárias, promove a implantação de um serviço de bondes, com linhas a tração animal circulando pela área central.

Nas duas primeiras décadas do século 20, essa rede de transporte se expande, atendendo com bondes elétricos toda a aglomeração urbana e novos loteamentos de alto padrão. A presença de uma indústria paulista embrionária e a evidência da necessidade de uma rede de circulação principal repercutem na caracterização futura do espaço da cidade de São Paulo.

Como reflexo da política brasileira de estancar o crescimento da rede ferroviária, associando à expansão rodoviária a ideia de progresso, caminhões transportam cargas em vias pavimentadas que convergem para a cidade de São Paulo; instalam-se no Planalto Paulistano as primeiras unidades de linhas de montagem destinadas ao transporte sobre pneus; ônibus passam a circular em ruas já servidas por linhas de bonde; e novas linhas de ônibus, associadas ao capital imobiliário, viabilizam o acesso de mão de obra a unidades de produção implantadas ou transferidas junto a rodovias.

Metrô, monotrilhos e automóveis

Na primeira metade do século 20 a consolidação da indústria induz o processo de urbanização na cidade, levando ao espraiamento da mancha urbana em áreas desprovidas de serviços públicos, que ultrapassam os rios Tietê e Pinheiros.

Na segunda metade do século 20, fluxo migratório crescente promove a descentralização urbana, a formação de polos periféricos e relações intraurbanas em escala metropolitana, caracterizando a Grande São Paulo. Em 1957 o planejamento da cidade de São Paulo já conta com um mapeamento de zonas industriais e centros, para basear proposta de ligações rápidas.

O advento da indústria automobilística reflete no crescimento da taxa de motorização e consolida o congestionando viário. O serviço de bondes é extinto e funda-se a Companhia do Metropolitano de São Paulo. Compatível com diretriz de traçado prevista para os trilhos no Plano de Viação Nacional de 1964 e com base em estudo de engenharia de transporte, que estabelece a rede metroviária e a prioridade de implantação de suas linhas, a Linha Norte-Sul de metrô (atual Linha 1-Azul) é a primeira a ser implantada na Grande São Paulo. A seguir advém uma profusão de planos, voltados para a promoção da acessibilidade em escala regional e a consolidação de novas centralidades, envolvendo questões de organização do território e o conjunto dos sistemas de circulação. Mas, apesar dos estudos e propostas, a implantação do sistema de transporte estrutural pouco avança, ao passo que relevantes investimentos são aplicados na expansão das redes viária e rodoviária.

Além da falta de recursos, a produção da rede de transporte estrutural metropolitana se ressente da independência de objetivos das entidades públicas que atuam no setor, condição agravada pela ausência de sintonia entre o planejamento de transporte e o planejamento urbano.

O crescimento da população no anel periférico metropolitano, que parte da Serra da Cantareira e ultrapassa os limites da Área de Proteção aos Mananciais – com redução de população em alguns setores da área central –, contribui com a formação de fluxos de viagens que demandam uma oferta de transporte compatível com linhas de metrô implantadas em áreas mais afastadas. Mas diversos planos são elaborados para fundamentar investimentos públicos em corredores de ônibus. Para justificar a opção pelo modo, a argumentação oficial fundamenta-se na crônica falta de recursos e assume que o serviço de duas ou mais linhas de ônibus, operando em viário exclusivo, é equiparável ao oferecido por uma linha de metrô, sendo mais rápido e mais econômico de ser implantado. Essa posição oficial, que apenas compara lugares de transporte oferecidos por uma linha de metrô à soma de lugares oferecidos por um conjunto de linhas de ônibus, equivoca-se ao desconsiderar outros fatores relacionados aos dois modos de transporte, como o tempo de viagem, a qualidade e a segurança do serviço oferecido, além do impacto sobre a organização do espaço urbano. Ao mesmo tempo, com o objetivo de reduzir o congestionamento viário, investimentos são realizados para a abertura de vias expressas em fundos de vale e no prolongamento das marginais aos rios Tietê e Pinheiros, abrindo novas frentes de ocupação do solo.

A partir da última década do século 20, fortes contrastes econômicos e sociais agravam a fragmentação interna da Região Metropolitana de São Paulo. Em 2017, a maior parte da população localizada em áreas afastadas do Centro Expandido demora de uma a duas horas em deslocamentos a trabalho, utilizando transporte coletivo.

Entre 2007 e 2017 aumenta a participação do transporte individual na realização das viagens com origem e destino fora da área central, incorporando demanda antes atendida pelo serviço de transporte coletivo.

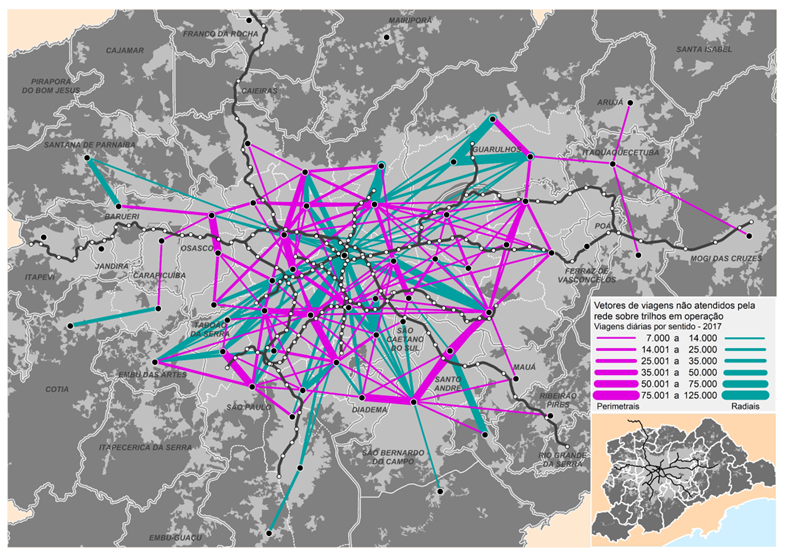

Já em 2007 encadeamentos de fluxos de viagens com caráter perimetral configuram a presença de dinâmicas econômicas de âmbito sub-regional. Mas a rede metropolitana de transporte de São Paulo não se expande de modo a atender toda a demanda de viagens, apesar da expressiva quantidade de planos realizados, como a Rede Futura proposta em 2013, com diversos caminhos para organizar o território da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo áreas externas ao centro expandido.

De fato, a prioridade de implantação de novas linhas de metrô continua a adensar a rede de transporte no Centro Expandido, diretriz justificada com base na falta de recursos públicos, na necessidade de atenuar os efeitos do congestionamento viário e em pressuposta independência funcional da periferia em relação à área central. Uma linha de monotrilho, planejada na Rede Futura, é instalada para promover o acesso da periferia densamente habitada à rede metroferroviária.

Caminhos para organizar o território da Região Metropolitana

Estudos estatísticos confirmam a correlação da distribuição espacial das atividades à oferta de transporte na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Assim, o planejamento de transporte pode ser um instrumento para ordenar a ocupação do espaço metropolitano: quanto maior o grau de acessibilidade de um local, maior é seu potencial para atração de atividades; e quanto mais espacialmente distribuída a oferta de acessibilidade, menor é o efeito de melhorias no sistema de transporte sobre os custos de moradia e de localização de atividades, o que reduz o afastamento, para a periferia, de população de menor poder aquisitivo e de atividades menos rentáveis.

Na RMSP, a prioridade para a ampliação da acessibilidade é mais evidente em áreas-dormitório que compõem sua periferia, desprovidas de empregos e de serviços públicos, onde o crescimento populacional também se dá acima do índice médio metropolitano, acirrando os padrões de carência tanto por empregos como por serviços públicos.

O poder indutor dos custos de transporte sobre a localização dos empregos justifica a necessidade de associar a ordenação da ocupação do território da RMSP à ampliação da rede de transporte metroferroviária. A implantação de linhas de caráter perimetral presentes na Rede Futura ̶ como a Linha Guarulhos-ABC, o Arco Sul, a Linha 23-Magenta, a extensão da Linha 2-Verde até Guarulhos e a Linha 20-Rosa ̶ é fundamental tanto para a promoção de soluções de mobilidade mais eficientes para a grande maioria da população, como para o fortalecimento de polos de emprego no anel periférico.

São Paulo é hoje um extenso aglomerado urbano em que se sobrepõem muitos desenhos. O primeiro deles resultou da topografia, que determinou o ponto de maior acessibilidade do Planalto Paulistano, estabelecendo tanto a localização da taba de Tibiriçá como a da área central da futura metrópole e dos núcleos que foram se formando ao longo dos caminhos fluviais e terrestres usados por nativos e colonizadores. O rio Tamanduateí, o mais navegado, também foi usado como limite entre grupos sociais, marco que perdura até hoje.

Reforçando o desenho anterior, a implantação da ferrovia, em meados do século 19, utilizou o traçado retificado dos principais rios e induziu a ocupação de suas várzeas com atividades de produção e estocagem, e a formação de novos núcleos em suas estações.

Os caminhos coloniais terrestres, a maior parte deles convergentes para a área central, foram aos poucos sendo pavimentados, alargados e duplicados, transformando-se na rede viária principal da cidade, por onde passaram, a partir do século 20, bondes, depois ônibus, automóveis e a primeira linha de metrô. No entanto, desde meados do século 19, com a instituição da propriedade privada da terra – que criou a oportunidade para o capital se reproduzir através do loteamento e comercialização de glebas –, o desenho da circulação, nos espaços delimitados pela rede viária principal, resultou de decisões isoladas, sem gestão pública para garantir o respeito à topografia e à conectividade, ou seja, sem planejamento da rede viária. Inicia-se assim a prática de incorporação de mais espaço à cidade, por caminhos não planejados, como forma de viabilizar a reprodução do capital, livre de restrições do poder público destinadas a organizar a ocupação territorial.

O descuido com o processo de loteamento continuou com a expansão da mancha urbana no século 20, sempre para facilitar a reprodução do capital e prover, a baixo custo, a incorporação de população de menor renda ao espaço da metrópole. O processo inicial de extensão urbana por aglutinação reproduziu-se com a abertura de uma infinidade de novos caminhos, ao longo dos principais eixos de acesso ao Centro Expandido, para alcançar glebas loteadas sem nenhuma preocupação com o desenho urbano, o que resultou numa imensa periferia de puxadinhos desconectados entre si e pouco acessíveis. A periferia que hoje constitui a metrópole de São Paulo é uma imensa colcha de retalhos, costurada por linhas de ônibus e micro-ônibus, em sinuosos percursos que também a prendem ao Centro Expandido.

A principal reação dos técnicos à inexistente preocupação com o desenho do sistema viário da cidade deu-se em 1924, quando Ulhôa Cintra apresentou seu Esquema teórico para São Paulo, dando origem ao que Prestes Maia transformou em Plano de Avenidas, em 1930. O âmbito espacial desse plano, implementado pelo próprio autor, quando prefeito, reafirmou sua importância com a delimitação do Centro Expandido, local de moradia, consumo e trabalho da população mais abastada, além de foco de grande parte de planos e investimentos públicos, incluindo os referentes à rede de transporte estrutural.

Assim, com o tempo, tornou-se inquestionável, no meio técnico, a prioridade ao atendimento das demandas localizadas no Centro Expandido, sendo os fluxos de viagens associados a esse perímetro os principais norteadores do desenho da rede de metrô. Além disso, a facilidade de circulação por automóvel, especialmente no centro expandido, passou a ser relacionada também à existência de novas linhas de metrô, cuja prioridade de implantação tem considerado, entre outros critérios, seu efeito no aumento da velocidade de circulação no sistema viário – retiradas as linhas de ônibus cujos passageiros seriam atraídos pelas linhas de metrô em estudo.

Diversas propostas para a metrópole de São Paulo foram apresentadas a partir do Projeto Urbanístico Básico de 1968, merecendo também destaque, pela abrangência espacial das redes viária e de transporte (sem entrar no mérito do desenho), o primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado de 1970, o Programa Integrado de Transportes Urbanos, PITU 2020 e a Rede Futura (2013).

Mas, após tantas redes traçadas, o que de fato foi implementado com abrangência suficiente para integrar espacialmente o território da metrópole? Considerando a rede viária, apenas o Rodoanel, cada vez mais usado para escapar das congestionadas vias radiais. No caso da rede de transporte estrutural, investimentos menos significativos foram aplicados no Corredor ABD, em sua Extensão Diadema – São Paulo (Morumbi) e no Corredor Metropolitano Guarulhos-São Paulo (Tucuruvi).

Até a presente data, a rede ferroviária, com linhas que tangenciam o Centro Histórico ou o centro expandido, antes e depois de cruzar áreas periféricas, modernizou o serviço de transporte de passageiros, mas continua dividindo os trilhos com o transporte de carga, desde sua origem. Os corredores de ônibus concentram-se no Município de São Paulo, predominando linhas radiais. Apesar de muitos projetos, poucos corredores metropolitanos de ônibus perimetrais foram implantados para integrar os diversos municípios. As raras linhas da rede de metrô, todas contidas no Município de São Paulo e convergentes ao Centro Expandido, atendem o espaço metropolitano indiretamente, através da integração às linhas das redes ferroviária e de ônibus que percorrem a periferia.

Desde meados do século passado vêm sendo planejados caminhos para a cidade de São Paulo. Porém, o atraso na implantação dessas propostas prejudica a oportunidade de se redesenhar, com novos caminhos, a periferia do embrião da metrópole. Reordenar, com a implantação de linhas perimetrais, a predatória ocupação do território metropolitano será de efeito tanto maior quanto menos consolidada a dependência dos diferentes espaços periféricos ao Centro Expandido. Por sua vez, a atração de viagens do Centro Expandido – área de maior acessibilidade na metrópole, onde as vias estão cada vez mais congestionadas – será mais facilmente contrabalançada quanto antes novas forças de atração, geradas por linhas perimetrais, promoverem o crescimento de polos regionais a serem por elas diretamente conectados e a consequente redistribuição espacial de viagens.

Então, por que não se reverte o atraso na implantação da rede de transporte estrutural? Por que a oferta de acessibilidade se perpetua concentrada no Centro Expandido de São Paulo? Por que uma profusão de planos para a expansão da rede de transporte coletivo convive com a escassez crônica de investimentos em linhas de metrô, ferrovias, VLTs e VLPs, e coexiste com numerosos investimentos em avenidas, túneis, viadutos, pontes e rodovias, não fundamentados em planos e ineficazes para a redução do tempo de viagem?

Algumas causas podem ser aventadas na busca de respostas a essas perguntas. O espaço atual de São Paulo atende as necessidades de instalação do grupo social dominante – em que a integração espacial que poderia resultar de uma distribuição mais equitativa de acessibilidade colide com a produção prevalente de lugares destinados a abrigar a elite no Planalto Paulistano. Analisar a atuação de gestores e técnicos com poder de decisão na produção de serviços de transporte esclareceria a elaboração de desenhos de redes sem dar voz à população usuária, e a adoção de prioridade de implantação das linhas projetadas conveniente aos interesses da elite. Trata-se de interesses compatíveis com o espaço atual da Região Metropolitana de São Paulo, adequado ao estágio extensivo de desenvolvimento do capitalismo, estagnado há décadas no país –, com custos de transporte desfavoráveis à mobilidade da população e à produção de mercadorias.

Tal cenário reflete a posição de São Paulo no contexto econômico mundial, estabelecendo um valor, para o tempo de viagem em seu território, inferior ao correspondente em cidades como Londres, Nova York e Paris, onde a eficiência do serviço de transporte é maior, consoante patamares superiores de bem-estar social e de produtividade.

Incongruentes com o amplo e periódico levantamento de informações sobre a mobilidade da população, o avançado instrumental técnico e a reconhecida experiência profissional presentes no setor, diversos propósitos interferem no ritmo de implantação da rede de transporte estrutural da metrópole de São Paulo. Por exemplo: ampliar a oferta de imóveis com bom padrão de acessibilidade, numa velocidade superior à de sua comercialização, reduz o impacto de novas linhas de transporte no preço do solo – o que é favorável à população de menor renda, predominante na periferia da metrópole –, mas se contrapõe aos interesses do capital imobiliário, especialmente dos proprietários de terras, porque reduz o montante de captação da valorização do solo que decorre de investimentos públicos em transporte. Aspecto complementar a esse é o de que o poder de negociação dos governantes que decidem sobre a expansão da rede de transporte estrutural também se reduz se espaços com bom padrão de acessibilidade passam a ser produto farto no mercado imobiliário – suposição também compatível com a dificuldade de se exercer a gestão centralizada do planejamento de ações para ampliar a oferta de transporte coletivo em escala regional. Não se deve descartar eventual pressão dos consórcios formados pelas empresas concessionárias do serviço de ônibus, contra a expansão da rede de transporte estrutural na periferia da metrópole, por temerem, além da concorrência de mercado, maior controle por parte do poder público, para operarem integrados, como sistema alimentador, à rede principal. Um último enfoque a ser considerado diz respeito à preservação da demanda local por automóveis e motocicletas, favorável ao mercado da indústria automotiva.

Andando a pé. Assim foram abertos os caminhos da cidade de São Paulo. Continuar circulando nesse território com eficiência propícia a um desenvolvimento socioeconômico efetivo demanda a abertura dos caminhos da metrópole, para atender importantes fluxos de viagens, tanto radiais como perimetrais, não servidos pela rede de trilhos em operação. Trata-se de implantar um sistema de transporte adequado ao volume de viagens futuro, com um desenho que atenda e ordene também o espaço da periferia, locus da maior parte da população, criando condições físicas e ambientais compatíveis com a desconcentração de empregos, a redução do tempo de viagem e mais conforto e segurança para acessar locais de trabalho, educação, saúde e lazer –, requisitos essenciais à valorização do tempo e à promoção de qualidade de vida e de produtividade.

Afinal, apesar das circunstâncias que transformaram São Paulo numa máquina de geração de tempo perdido em deslocamentos pelo seu território, é um único espaço onde tudo já está interligado, mas com um desenho que serve ao interesse de poucos.

Atender à demanda de transporte da população, de forma a superar a segregação e a precarização, implica aumentar o nível geral de acessibilidade, com a abertura dos caminhos da metrópole – perenes em seu sítio, como todos os caminhos –, desenhando o espaço do desenvolvimento desimpedido.

* As informações deste artigo foram retiradas do livro O desenho de São Paulo por seus caminhos, recentemente lançado por esta autora.

________________

(As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal da USP são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do veículo nem posições institucionais da Universidade de São Paulo. Acesse aqui nossos parâmetros editoriais para artigos de opinião.)