“A matriz mítica se conserva porque é periodicamente refeita com noções que correspondem ao presente histórico.”

Marilena Chauí

Após dois anos de restrições por causa da pandemia de covid-19, 2022 chegou cheio de efemérides (do grego ephemèris, corresponde à expressão “de cada dia”). Nosso afeto por eventos comemorativos ligados à noção de tempo cronológico e histórico – aqueles que evocam o diário mantido por uma memória coletiva – ficou aparente; tomou a mídia e a arena acadêmica, a partir da organização de reportagens, eventos, debates e pesquisas. O bicentenário da Independência do Brasil e os centenários da Semana de Arte Moderna, do tenentismo, da primeira transmissão radiofônica, do encontro da tumba do faraó egípcio Tutancâmon, da morte de Lima Barreto (1881-1922) e do nascimento de Darcy Ribeiro (1922-1967) estão em evidência no discurso da intelectualidade brasileira.

Como nos ensina Pierre Nora, “o presente cria os instrumentos da comemoração” — algo que se assemelha, de certa forma, à premissa de Marilena Chauí. As comemorações nos dizem sobre o presente vivido, assim, o ano de 1922 tornou-se ponto fulcral para compreensão do contexto de 2022 — um ano marcado por eleição presidencial, por Copa do Mundo e tantas outras notícias de impacto. Aqui peço perdão por abandonar temas tão instigantes, como os desdobramentos do tenentismo na vida política, o papel do rádio no Brasil, os efeitos dos achados arqueológicos de Tut ou, ainda, as contribuições de Lima Barreto e Darcy Ribeiro para a formação do pensamento nacional.

Mas concentramos nossa atenção nas reflexões que surgem em torno do bicentenário da Independência e do centenário da Semana de Arte Moderna – afinal, são eventos relacionados entre si e intensamente ligados à construção do nosso imaginário. O foco da discussão que proponho recai sobre a produção artística contemporânea marcada por essas duas efemérides, ou seja, proposições elaboradas por artistas que buscam ser cronistas e críticos de uma construção social. E para tanto, façamos um retorno sucinto às matrizes míticas dos eventos de 1922.

Sob aplausos e vaias, organizada com o apoio das famílias mais aristocráticas de São Paulo, a Semana de Arte Moderna ocorreu durante três dias – 13, 15 e 17 de fevereiro. Pintores, escultores, arquitetos, compositores, músicos e poetas compareceram ao Theatro Municipal, motivados pelas comemorações dos 100 anos de Independência do Brasil. Os “futuristas”, como o público, naquela ocasião, insistia em chamá-los, fizeram de tudo um pouco: quebraram os padrões tradicionais, a partir de perspectivas individuais, impulsionadas pelo progresso tecnológico e, sobretudo, bancaram o “esforço conjunto para olhar o Brasil moderno, a partir das vanguardas europeias interpretadas segundo a identidade local”. Guardem esse ponto na mente; hoje, ele é completamente discutível.

Notadamente, a proposta dos modernistas se confrontava com o espírito das comemorações dos 100 anos de Independência no Brasil. De caráter oficial, esses festejos, pensados desde 1916, foram radicados no Rio de Janeiro (a capital do País à época). As comemorações queriam mostrar o “Brasil civilizado”; aquele ligado à industrialização, aos ideais republicanos e à “raça melhorada” – fruto da política do embranquecimento e de imigração. Como parte das festas, o governo de Epitácio Pessoa promoveu reformas urbanas, tais como a destruição da Casa dos Pretos, a demolição do Morro do Castelo e, especialmente, a organização da Exposição do Centenário, entre setembro de 1922 e julho de 1923. Diferente das exposições anteriores, como a Exposição Nacional de 1908, na qual figuras indígenas em tamanho natural surgiam em seu suposto “habitat selvagem”, a Mostra do Centenário exibia um “brasileiro branco e europeizado”.

Então, no centenário das comemorações da Independência, percebem-se dois projetos de “Brasil moderno” – ambos elaborados pelas elites. O festival de arte moderna questionava a versão oficial das comemorações da Independência, fincando o conceito de “brasilidade” na representação de índios, negros e mestiços; já a oficialidade, sustentada pelos discursos eugenistas, via negros, mulatos, indígenas e caboclos como obstáculos ao “progresso”. Muitos estudiosos afirmam que o resultado dessa disputa por um “novo” país fortaleceu o projeto intelectual que reivindicou para São Paulo o lócus de uma nova identidade nacional. Sendo o estado paulista líder no campo econômico e político, na década de 1920, a partir do imaginário dos bandeirantes como heróis, da consolidação do episódio de 7 de setembro às margens do riacho Ipiranga como ato simbólico de Independência e da Semana de Arte Moderna como avanço para o futuro, o jogo cultural tornava-se a favor da narrativa forjada pelos paulistas. Passados 100 anos, fato é que 1922 ainda desperta polêmicas e revisões. Vivemos sob o impacto da “última pagodeira futurista” (como foi chamada a Semana de Arte Moderna)? A resposta não é tão linear quanto parece.

E circundando uma possível resposta, recorro à produção de artistas que pensam criticamente o Brasil e suas efemérides, entre eles, destaco Bruno Moreschi, artista visual com investigações voltadas ao sistema da arte, particularmente sobre as instituições e os museus. Entre seus diversos trabalhos, trago O museu está fechado para obras (2014). Esse projeto é um conjunto de experiências artísticas que têm como referência o fechamento do Museu do Ipiranga (aberto há pouco tempo nas comemorações do Bicentenário) e a sua obra mais conhecida, Independência ou morte (1888), de Pedro Américo. Essa pintura está profundamente vinculada ao episódio da emancipação política nacional; nela, o artista desconsidera fatos históricos para dar lugar à construção de um imaginário da Independência fortemente ligado às terras paulistas. Já as pinturas do projeto de Moreschi foram produzidas em parceria com pintores da Praça da República e do Parque Trianon (São Paulo). Esses artistas criaram uma versão da tela original e, também, fragmentos que colocam em evidência as personagens populares do cenário de Pedro Américo – da marginalização a figuras centrais, as cenas individualizadas constroem novas narrativas.

Distingo ainda as criações que lidam com o imaginário em torno da figura dos bandeirantes. O Monumento às Bandeiras (1954), de Victor Brecheret, é frequentemente alvo de atenções, seja por vandalismo ou por intervenções artísticas, tal como Brasil terra indígena, realizada por Denilson Baniwa, com suporte do Coletivo Coletores, em julho de 2020 – em pleno período mais restritivo da pandemia, o monumento ganhou cores, animações e formas que subverteram o símbolo da colonização, imaginando outra história para o Brasil. Paulo von Poser e Helena Kozuchowicz também enfrentaram a discussão sobre a manutenção dos monumentos que exaltam os bandeirantes, quando da mostra São Paulo invisível, no Museu da Cidade, em 2020. A partir da escuta de pesquisadores que tratam sobre a história e a memória da cidade, a dupla de artistas concebeu o mural que expunha a estátua de Borba Gato ao chão; ao lado e paradoxalmente, o Museu Nacional do Rio de Janeiro em chamas. Recentemente, Giselle Beiguelman apresentou uma releitura da mesma estátua. A obra Meio monumento (2022), criada para o 37º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna (MAM) em São Paulo, traz a figura do bandeirante deitada e cortada ao meio. A proposição básica de Beiguelman é transformar a obra em espaço aberto de reflexão sobre como reinventar os usos do patrimônio, por isso toda a monumentalidade se perde quando a peça lhe permite literalmente sentar-se sobre ela e discutir ideias.

Trabalhos referenciais do Modernismo também passam pela reinterpretação contemporânea. Menciono aqui, por exemplo, a performance de Renata Felinto, Axexê da negra ou o descanso das mulheres que mereciam serem amadas, ocorrida em 2018, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Nessa performance, a reprodução da tela A negra (1923), de Tarsila do Amaral, passa pelo Axexê, cerimônia de enterro da espiritualidade da pessoa falecida, iniciada no candomblé. E quem é essa negra? Coloquemos aqui o testemunho de Tarsila para entender quem é a modelo da pintura: “Falavam de coisas que impressionaram a menina Tarsila, como o caso das escravas dedicadas a trabalhar nas plantações de café, e que impedidas de suspender o trabalho, amarravam pedrinhas nos bicos dos seios, para que estes, desta forma alongados, pudessem ser colocados por sobre os ombros, a fim de poder amamentar seus filhos, que carregavam às costas”. Essa negra é ama de leite. Pelo conceito do Axexê, Felinto propõe o enterro da espiritualidade coletiva de mulheres negras que foram amas de leite no Brasil escravocrata. E, não só! A artista propõe o enterro dos modelos modernistas.

Pensar o Modernismo a partir do vocábulo de Tarsila do Amaral está em outros trabalhos contemporâneos. Ao fim e ao cabo, a pintora tornou-se relevante na formação dos movimentos Pau-Brasil e Antropofágico, sendo ela inspiração declarada desse segundo movimento com a tela Abaporu (1928). Não à toa, o trabalho é tomado por Andrey Zignnatto em Abaporu (Estudos sobre métodos de grilagem cultural) (2020). Nessa instalação, temos uma folha de papel reciclado tingido de preto com jenipapo, um documento de autenticidade de um desenho de Tarsila do Amaral, um comprovante de compra de um exemplar original da Revista de Antropofagia; na TV, cenas do ritual indígena que envolveu o ato de mascar o papel do desenho de Tarsila e a criação do ambiente com pote e terra da aldeia. A folha de papel reciclado foi produzida pelo trituramento em liquidificador dos restos do desenho de Tarsila e do exemplar da revista. Depois, tingida com jenipapo, como sinal de luto perpétuo.

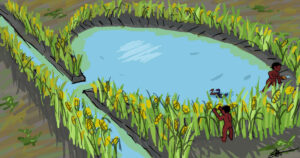

Já O retorno à Piratininga (2020), de Moara Tupinambá, convoca o repertório de Tarsila do Amaral dos anos de 1930, particularmente quando a pintora fez uma exposição em Moscou em 1931 e, depois dessa experiência, participou de reuniões do Partido Comunista, acompanhada por seu namorado, o médico Osório César. Sensibilizada com a causa operária, ela fez Operários (1933), no qual retratou o processo de industrialização e a variedade étnica de pessoas vindas de todos os cantos do país para o trabalho nas fábricas, de certo modo, uma alusão ao capitalismo e à imigração. Mas, no trabalho de Moara Tupinambá, os operários são trocados por seus “parentes” numa clara retomada do território da cidade – antes chamado de Piratininga.

Assim, nessa breve reflexão que envolve as comemorações das efemérides de 2022, percebe-se um diferencial entre os festejos de hoje e os de 1922: a presença de indígenas, negros e mestiços. Não é possível mais ignorá-los e tão pouco falar por eles (como os modernistas tencionaram); eles tornaram-se protagonistas; contam suas próprias narrativas e questionam valores históricos e “modernos”; indagam sobre a forja de heróis e pensam sobre outros modos de vida. A atribuição “pagodeira” dada pejorativamente à Semana de Arte Moderna talvez, hoje, possa ser a reunião de novos valores para o pensamento crítico nacional. E, por fim, encerro com os dizeres de Oswald de Andrade: “(…) fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português”. Isto porque a raiz mítica pode ser refeita a partir do presente histórico.