Mais informações: e-mail saravieira@alumni.usp.br, com Sara Vieira Sabatini Antunes

A medida de segurança é uma sanção penal aplicada a pessoas que cometeram crimes e foram consideradas inimputáveis pela justiça ao serem diagnosticadas com algum transtorno mental, como esquizofrenia, retardo mental ou mesmo dependência química, entre outros. Ao analisar o tema em sua tese de doutorado, a antropóloga Sara Vieira Sabatini Antunes constatou que a medida de segurança vem sendo aplicada a partir de um pensamento manicomial punitivo, em que a “loucura” é vista como algo potencialmente perigoso e necessita de contenção.

“Quando a loucura entra em cena, deixa-se de falar do crime para se falar de uma ‘personalidade essencialmente perigosa’. Sem perspectiva de ‘cura’, não haveria perspectiva de liberdade”, diz a pesquisadora ao Jornal da USP.

Sara explica que a lógica criminal parte da dualidade inocência/culpa, que replica a ideia de bem/mal. Se a pessoa comete um crime, ela é culpada e precisa ser presa. Quando é inocente, deve ser solta. A medida de segurança propõe um meio-termo: quando a pessoa é considerada inimputável, ela não é responsável pelos próprios atos e não pode ser punida com a prisão comum, devendo ser encaminhada a um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) onde permanece internada por tempo indeterminado em unidades do Sistema Prisional — e não do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela somente vai sair se um perito, em laudo feito uma vez ao ano, atestar que a “periculosidade foi cessada”, sendo que esse tempo não pode ultrapassar 30 anos e deve ser equivalente ao tempo que a pessoa cumpriria se recebesse uma pena.

Contudo, o estudo mostrou que, na prática, a medida de segurança não tem nada de meio-termo, pois é estabelecida dentro de um campo manicomial punitivo. A autora argumenta que, quando as pessoas nessas condições cometem um crime, são duplamente punidas: ao ficarem confinadas em uma instituição prisional e ao não terem perspectiva de saída. “Ela são vistas pelas instituições punitivas e pela sociedade civil como alguém potencialmente perigoso. Isso mostra a força do pensamento manicomial”, argumenta a antropóloga.

Os dados estão na tese de doutorado Perigosos e inimputáveis: A medida de segurança em múltiplas dimensões defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, sob orientação da professora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer. O estudo contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A antropóloga se baseou em levantamento bibliográfico e trabalho de campo realizado em instituições prisionais, institutos de perícia e Fórum Criminal do Estado de São Paulo. Foram analisados vários casos, entre eles, um em especial: o de uma mulher negra e pobre chamada Maria (nome fictício) que, apesar da grande debilidade física e mental, teve muita dificuldade para conseguir a desinternação e encaminhamento ao SUS (veja quadro ao final do texto).

“O caso da Maria* é importante porque mostra o limite desse argumento [de que a medida de segurança perdura até a periculosidade cessar]. Como é possível uma mulher cadeirante, cega e parcialmente surda apresentar perigo?”

Sara Antunes

Um dos diferenciais da pesquisa, segundo Sara Antunes, é o olhar a partir da antropologia, de ver como as coisas acontecem na vida real.

O estudo ainda mostra outros problemas, como a alta demanda por vagas em hospitais de custódia, a existência de “alas psiquiátricas” improvisadas em presídios comuns, a precariedade dos dados oficiais sobre pessoas que estão em prisão provisória aguardando a determinação da medida de segurança, a escassez de recursos humanos, como psiquiatras, e a ausência de projetos terapêuticos que extrapolem a mera prescrição de psicotrópicos aos internos, entre outros.

“Quem está se formando em Direito não consegue perceber que as pessoas com transtorno mental cumprindo medida de segurança acabam sim, sendo punidas. Elas não são tratadas em espaços hospitalares, mas sim em unidades prisionais, geridas pela secretaria de administração prisional, e não fazem parte do sistema de saúde. Isso não está previsto no Código Penal e naquilo que deveria ser a medida de segurança”

Sara Antunes

Quem determina a medida de segurança é o juiz, com base em um laudo de incidente de insanidade mental realizado por um perito psiquiatra forense. A perícia é feita quando o juiz, o defensor, o promotor, um familiar ou mesmo os policiais levantam dúvidas sobre a sanidade mental de um acusado de crime. Esse laudo vai indicar se a pessoa é imputável, semi-imputável ou inimputável.

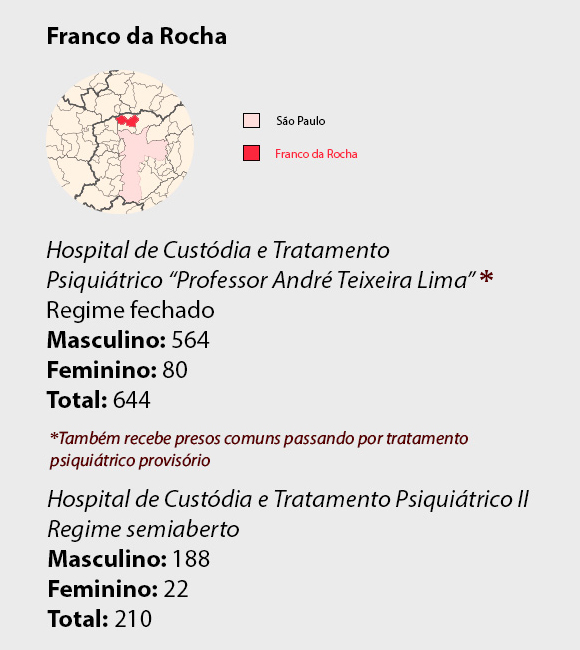

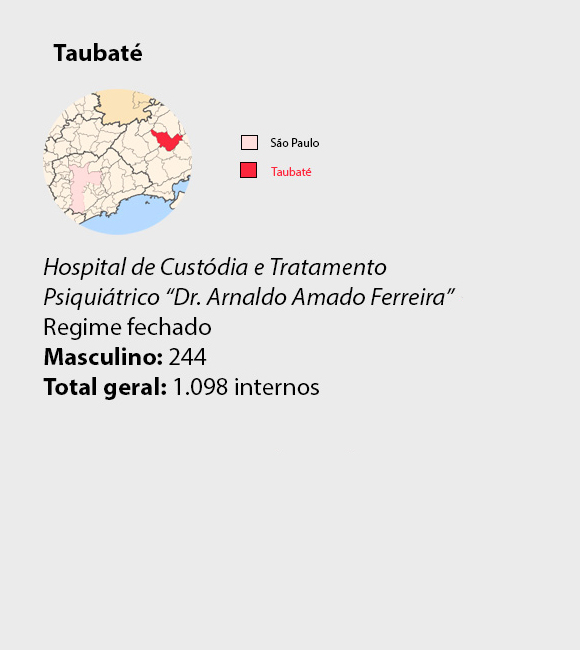

Com a medida de segurança determinada, a pessoa é encaminhada a um hospital de custódia. No Estado de São Paulo, há três deles: dois localizados em Franco do Rocha e um em Taubaté.

Em São Paulo, há três hospitais que recebem pessoas cumprindo medida de segurança:

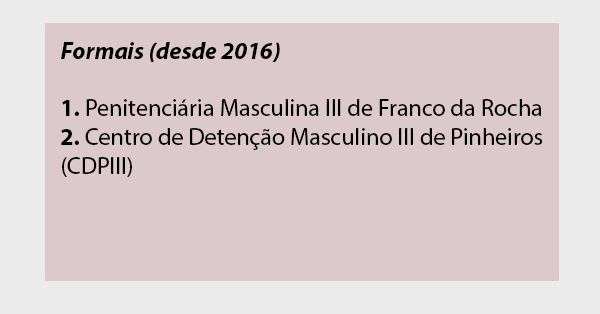

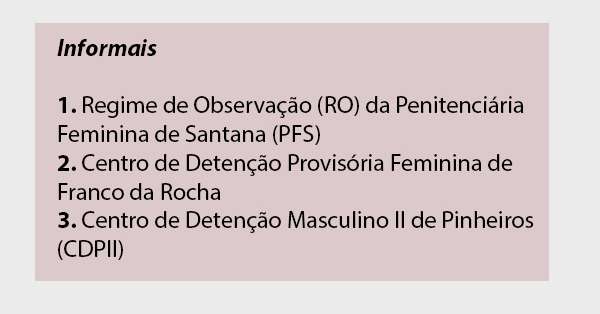

Alas de Tratamento Psiquiátrico no Estado de São Paulo

Um dos problemas apontados pela pesquisadora é a demora para os laudos de incidente de insanidade mental saírem. A demanda de trabalho é muito grande e, com isso, o laudo pode demorar de um a dois anos, em média, mas ela diz ter visto casos em que a demora foi de até quatro anos. A maior parte das pessoas que aguardam o laudo fica confinada em alas psiquiátricas improvisadas no interior de presídios comuns.

Sara Antunes lembra que esse é um outro problema comum e grave no Brasil: a prisão provisória como regra, sendo que a maioria das pessoas acusadas criminalmente é pobres e preta. Segundo a pesquisadora, nos últimos anos houve um aumento dessas internações, que segue o padrão de crescimento das prisões provisórias no País (cerca de 40% de toda a população prisional).

Nas “alas psiquiátricas” eles ficam, muitas vezes, junto com os presos comuns e são essas pessoas que os ajudam a realizar tarefas básicas, como comer, se limpar e até administrar os remédios. A antropóloga conta que a medicação só é ministrada a pessoas que tiveram diagnóstico de transtorno mental antes da prisão. Caso não tenha um diagnóstico e não esteja sendo medicada, é muito mais difícil conseguir alguma prescrição. “Com isso, é comum que os presos internados provisoriamente fiquem em condições de saúde deploráveis e que piorem muito”, aponta.

Para sair do hospital de custódia, eles são submetidos a um conjunto de laudos de cessação de periculosidade, feito por psiquiatra, psicólogo, agente carcerário e assistente social. Cada profissional avalia se a pessoa oferece ou não perigo para a sociedade. Com base nos laudos, um juiz decide ou pela continuidade da internação ou pela desinternação progressiva, que acontece aos poucos.

Uma das condições para a saída do hospital de custódia é a existência de uma família que se responsabilize pela pessoa, além da obrigatoriedade de acompanhamento regular em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) ou Residência Terapêutica, entre outras. De acordo com o texto do Ministério da Saúde, residências terapêuticas “são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não”.

A reforma psiquiátrica foi regulamentada pela Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001. “A reforma psiquiátrica de fato aconteceu, mas poderia ter sido muito melhor. Houve uma desinstitucionalização massiva de pessoas que saíram de hospitais psiquiátricos e manicômios, passando a ser tratadas em liberdade no território de referência, próximas das suas famílias e da comunidade. Essa é uma proposta que busca incluir essas pessoas na sociedade, e não excluí-las, como historicamente fizemos”, argumenta a pesquisadora.

Sara Antunes conta que a lei foi fruto de muitos debates que ocorreram desde os anos 1970, mas que os manicômios judiciários entraram nessa discussão apenas em momentos muito pontuais. Em 2002, houve um encontro organizado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça em que foi discutido o fechamento dessas instituições no Brasil, pautado por essa legislação. “Ficou definido que, em dez anos, o País deveria fechar todos os manicômios judiciários e as pessoas em medida de segurança seriam transferidas para tratamento em meio aberto”, explica a antropóloga. Mas as pessoas com transtorno mental que cometeram crimes sempre ficaram à margem dessa discussão e não entraram no projeto de uma forma federalizada, diz.

De acordo com a pesquisadora, atualmente, o Brasil tem dois Estados que tratam essa questão de maneira exemplar: Goiás e Minas Gerais. Em Goiás as pessoas cumprindo medida de segurança estão sob responsabilidade da Secretaria de Saúde e são cuidadas em equipamentos do SUS, e não do sistema prisional — parte das conquistas do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (Paili). Já em Minas Gerais, há o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), que trabalha com projetos terapêuticos, equipes multiprofissionais e não adota a “periculosidade” como critério para desinternação.

Sara Antunes nunca conseguiu encontrar uma história linear para Maria (nome fictício). O que se sabe é por meio das narrativas de dois de seus filhos, da leitura dos autos do processo e de alguns dados dos prontuários e laudos médicos.

Maria era uma mulher respeitada na comunidade, falava inglês e espanhol, chegou a fazer curso para aeromoça, era casada e mãe de duas crianças. Na narrativa da filha, a mãe mudou de comportamento após um acidente de carro em que sofreu um traumatismo craniano. Na narrativa do filho, a mudança veio após o seu nascimento: a mãe teve depressão pós-parto e chegou a abandoná-lo em uma lixeira.

Mas não se sabe ao certo o que, de fato, aconteceu, diz Sara. Apenas que, em algum momento da vida, Maria começou a ter comportamentos muito difíceis, que deixavam todos envergonhados e foi ficando cada vez mais distante da família e da comunidade. O marido foi embora sem dar mais notícias. O pastor da Igreja Evangélica que frequentava chegou a dizer para ela não mais pisar lá, pois “já estava morta, já tinha morrido”. Maria foi morar em um albergue e começou a fazer tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), sendo acompanhada por alguns vizinhos. As duas crianças foram criadas pela avó, assim como um terceiro filho que ela teve quando já não morava com a família.

“Essas pessoas não encontram lugar na sociedade. Maria foi sendo cada vez mais excluída dos espaços, da família, da igreja e não tinha um lugar de acolhimento. Mas o Caps e o albergue eram esses lugares. E o projeto da reforma psiquiátrica diz que essas pessoas podem ser cuidadas no território e isso funcionava muito bem para ela, pois não dependia da família”, destaca a pesquisadora ao Jornal da USP.

Maria foi trabalhar como empregada em uma casa. Um dia, tentou roubar relógios da patroa, as duas entraram em luta corporal e saíram machucadas. A pesquisadora acredita que o fato de Maria ser uma mulher negra, pobre e com transtornos mentais e a dona da casa ser uma mulher branca e de classe média influenciou a sentença, que poderia ter sido considerada apenas lesão corporal leve. Mas Maria, ré primária, foi condenada a oito anos de prisão por tentativa de homicídio. Isso ocorreu em 2000. A prisão só veio em 2009. Durante esses nove anos, ninguém sabe o que aconteceu com ela. A família soube da prisão muito tempo depois.

Maria foi cumprir a pena na Penitenciária Feminina de Santana, na capital paulista. Em 2012, ela foi diagnosticada com “retardo mental moderado de origem congênita + psicose”. Desde então, ela foi tratada com medicamentos específicos para os transtornos mentais. Em 2014, ela recebeu o diagnóstico de “psicose esquizofreniforme + retardo mental moderado”.

Nesse mesmo ano, um defensor público pediu a progressão da pena para regime semiaberto. Mas quando a juíza se deparou com o diagnóstico de transtorno mental, pediu um laudo de incidente de insanidade mental. O perito disse que Maria era inimputável e recomendou um tratamento ambulatorial, mas condicionou isso à existência de uma família que se responsabilizasse por ela. A juíza, vendo no relatório médico não haver acompanhamento familiar desde a época do Caps, e nenhum registro de visita a partir da prisão, converteu a pena em medida de segurança e determinou a transferência a um hospital de custódia, que aconteceu no ano seguinte, em 2015.

Para Sara, isso mostra como o pensamento manicomial está internalizado nas pessoas. A juíza não percebeu que Maria poderia ser acompanhada no território, por equipamentos de saúde que dariam conta disso, e que o Caps e o albergue existem também para essas pessoas que ou não possuem família ou não mantêm contato com elas, destaca a antropóloga.

Sara e Maria se conheceram no começo de 2015, quando a pesquisadora fazia mestrado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e desenvolvia, junto à Pastoral Carcerária, um projeto de leitura com as presas. Na ocasião, Maria havia tido um surto psicótico, quebrou as coisas da cela e foi colocada em Regime de Observação, que é uma “ala psiquiátrica” improvisada dentro da Penitenciária Feminina de Santana.

No final de 2015, Maria foi internada no hospital de custódia, onde recebeu o diagnóstico de “retardo mental leve + psicose esquizofreniforme + dependência química”. Em 2018, depois de nove anos confinada, ela finalmente recebeu a autorização de desinternação, mas isso só aconteceu em outubro de 2019, quando ela foi transferida para uma Residência Terapêutica (RT). Em dezembro de 2019, dois meses após a sua desinternação, ela morreu na RT, aos 54 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. “Ela recebeu uma pena de oito anos e ficou dez anos presa/internada até ser transferida para uma Residência Terapêutica. Se tivesse cumprido uma pena, teria saído no regime semiaberto depois de cumprir cinco anos, metade do tempo em que ela efetivamente ficou presa/internada.”

A pesquisadora relata que teve alguns encontros com Maria desde 2015 e pôde perceber que, ao longo do tempo de internação, a saúde dela foi ficando cada vez mais debilitada. Pouco antes de morrer, tinha catarata nos dois olhos, era obesa, diabética, hipertensa, apresentava dificuldade de locomoção, além de diagnóstico positivo para esteatose hepática (gordura no fígado) e sífilis. Contudo, somente era medicada para os transtornos mentais e hipertensão.

Ao se deparar com o diagnóstico de sífilis, Sara lembrou que nos autos do processo havia a indicação de que, em 2013, Maria havia testado negativo para a doença. “Com isso, é possível concluir que ela foi infectada enquanto estava internada.”

Para a pesquisadora, quem está se formando em Direito não consegue perceber que as pessoas com transtorno mental cumprindo medida de segurança acabam sim sendo punidas. “Elas não são tratadas em espaços hospitalares, mas sim em unidades prisionais, geridas pela Secretaria de Administração Prisional, e não fazem parte do sistema de saúde. Isso não está previsto no Código Penal e naquilo que deveria ser a medida de segurança”, finaliza.

Mais informações: e-mail saravieira@alumni.usp.br, com Sara Vieira Sabatini Antunes