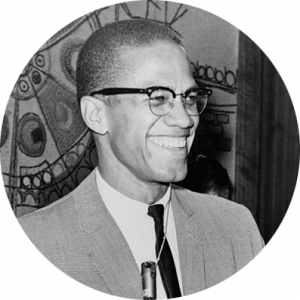

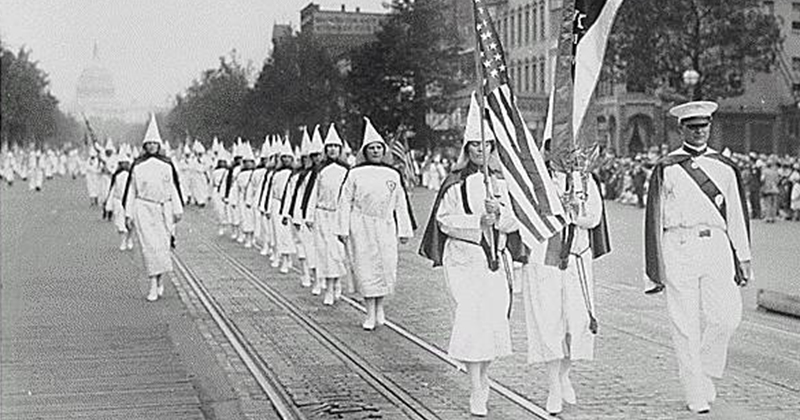

Os Estados Unidos são o país de Martin Luther King e de Malcon X, mas também são o país da Ku-Klux-Klan – uma onomatopeia para o engatilhar de uma arma. São o país de Selma e San Francisco, mas também de Birmingham. São o país da 1ª Emenda à Constituição – aquela que dá a todos os cidadãos o direito à livre expressão – , mas também são o país da 5ª Emenda, que permite que esses mesmos cidadãos comprem uma submetralhadora no mercado da esquina. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, mas não oferecem à população um sistema público de saúde. São o país de Barack Obama – mas também são o de Donald Trump.

Porque os Estados Unidos, aquele do “american way of life”, do “sonho americano”, estão longe de ser um país simples. É um país desigual, amalgamado em um caldo sociocultural que muitas vezes passa do ponto de ebulição, ferve além da conta e, como um vulcão ativo, expele magma para as ruas. E sua mais recente erupção se deu a partir de 25 de maio, quando o policial branco Derek Chauvin deteve o negro George Floyd em uma rua de Mineápolis, no Estado de Minnesota, jogou-o ao chão e, por intermináveis 8 minutos e 46 segundos, pressionou seu pescoço com o joelho. “I can’t breathe”, falou Floyd algumas vezes, antes de morrer. Ele não podia respirar. Depois daquele dia, a América dos sonhos, sufocada, decidiu que precisava respirar. E foi para as ruas gritar. E Donald Trump achou que aquela era uma péssima ideia.

De seu Salão Oval na Casa Branca, comandando telefones, Trump viu as ruas de várias cidades americanas serem tomadas por um turbilhão de gente, muitos jovens, negros, latinos, brancos, asiáticos – o povo que, como um patchwork, dá a cara e a cultura dos Estados Unidos de hoje. “We the people”, diz o preâmbulo da Constituição americana, mais do que bicentenária. “Nós, o povo”, parece gritar aquela gente que invadiu as cidades coast to coast e que não deu bola para o toque de recolher engendrado por prefeitos entre assustados e afoitos. Lá se vão dez dias que a massa tomou as ruas – em alguns casos, errando também no ponto de ebulição, queimando carros da polícia e saqueando lojas. Mas, na maioria das vezes, fazendo sua manifestação pacífica, se ajoelhando em dados momentos, gritando palavras de ordem e cantando em outros. E deixando bem claro que aquilo era por Floyd, sim, mas também por tantos outros negros mortos em mãos brancas. Porque o racismo, como disse Obama recentemente, “é o pecado original” dos Estados Unidos. As manifestações que já renderam mil presos – entre eles 190 jornalistas – são o clamor americano pelo antirracismo. E o que Donald Trump fez? Pensou em chamar o exército.

Esta foi mais uma das péssimas ideias que Trump tem tido desde que se tornou o locatário da Casa Branca – aquela mesma que ele, por insegurança ou medo, vai saber, mandou deixar às escuras pela primeira vez na história. A forma errática e truculenta como o presidente americano guia o país mais poderoso do mundo chegou ao seu paroxismo com as recentes manifestações. Querendo mostrar força, mandou a Guarda Nacional e a polícia lançarem bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma manifestação nos arredores de sua residência oficial. Atravessou a Praça Lafayette, parou na porta de uma igreja, posou com a Bíblia na mão e voltou para casa.

Leis centenárias

A ideia de chamar o exército foi um tiro no pé. O secretário de Defesa Mark Esper se posicionou flagrantemente contra a ideia do chefe para conter as marchas antirracismo. Seu antecessor, Jim Mattis, que deixou o governo americano em 2018 justamente por discordar das ideias do presidente americano, foi mais longe. “Temos que rejeitar e responsabilizar aqueles que estão no poder e querem rir da nossa Constituição”, disse Mattis, um ex-fuzileiro de 69 anos com mais de quatro décadas de serviço militar, à revista Atlantic. “Trump é o primeiro presidente da minha vida que não tenta unir o país, nem sequer finge.”

É uma verdade. Desde que assumiu o poder, Donald Trump tem se preocupado mais em aumentar a cisão histórica entre as classes nos Estados Unidos e olhar com especial atenção para aquela sua fatia de eleitores chamada de wasp – white, anglo-saxon, protestant, ou “branca, anglo-saxônica, protestante”. Os “wasp” seriam os americanos originais, herdeiros diretos dos chamados “pais-fundadores”. Só que, hoje, eles estão perdendo cada vez mais espaço. “We the people”, lembram? O povo americano é muito mais do que isso. E, se ele desejava fazer a América “grande outra vez”, deveria vencer sua miopia. Mas Trump preferiu deixar os óculos de lado.

Porque, aparentemente, foi para essa fatia eleitoral que Trump – sempre urdindo guerras, sejam elas contra um vírus invisível, sejam contra manifestantes americanos antirracistas – tentou lançar mão do Insurrection Act, ou a Lei de Insurreição. O corolário de leis nas quais se fundamenta e se estrutura o Estado americano é muitas vezes centenário. Esta tentada por Trump foi assinada por Thomas Jefferson em 1807, e dá poder ao presidente de chamar as tropas em casos de terrorismo ou revoltas contra o governo. Definitivamente, manifestações por direitos civis – que são vistas nos Estados Unidos desde os anos 1960 – e contra o racismo podem ser muitas coisas, mas não são atos terroristas ou contra qualquer governo. São a favor do povo. Só um presidente obliterado por forças que não consegue conter poderia pensar diferente. Aquilo que vemos nas ruas americanas não é uma insurreição, é uma justa manifestação social protegida pela 1ª Emenda. Por isso, a alusão de Trump à Lei da Insurreição ficou confinada aos arredores da Casa Branca. Nem a Avenida Pensilvânia, a mais importante de Washington, escapou das manifestações. Foi em um desses momentos que o presidente mandou apagar a luz.

Talvez para não ver o que estava escrito em um dos cartazes dos manifestantes: “Stop Trump’s new Jim Crow”. Mas quem é esse Jim Crow que os manifestantes acreditam que o presidente tente emular e, por isso, deve ser impedido? Na verdade, ninguém. Jim Crow tornou-se, a partir de meados dos anos 1800, a forma pejorativa de se referir aos negros – ou afro-americanos –, graças a uma música pouco memorável. E a chamada Lei Jim Crow é exatamente aquela que estabeleceu a segregação racial no sul dos Estados Unidos desde o final do século 19 até 1965. “Separados, mas iguais”, proclamava a doutrina legal, tentando explicar o inexplicável.

É esta ideia racista, que cheira a mofo e a sangue, que os manifestantes que não saem das ruas querem impedir. Eles não têm dia para parar seus protestos. Porque nada mudou ainda nos Estados Unidos – nem o ocupante da Casa Branca. Mas talvez esses manifestantes, inconscientemente, estejam reproduzindo uma outra manifestação, praticamente solitária e silenciosa, que está na porta de Donald Trump. Desde 1981 a Casa Branca tem como vizinha de grades uma barraca. Ela foi armada ali originalmente pelos ativistas pela paz William Thomas e Concepcion Piccioto. Naquela época, não havia nenhuma lei que proibisse alguém de montar uma barraca nas portas da casa do presidente. Thomas morreu em 2009 e Connie, como era conhecida, em 2016, aos 80 anos. E para que ninguém tirasse a barraca de lá, Philipos Melaku-Bello foi viver nela. Está lá até hoje. Em um dos cartazes fora de seu abrigo, pode-se ler: “Procura-se sabedoria e honestidade”. As ruas americanas também estão nesta busca.