Arte: Lívia Magalhães/Jornal da USP

O meteorito Santa Luzia, resgatado do incêndio que devastou o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na noite de 2 de setembro de 2018, está ali na entrada da 34ª Bienal de São Paulo recepcionando o público. É a arte da natureza encontrada em 1921 no município de Santa Luzia, em Goiás. Quem imagina o recado daquela pedra, o segundo maior meteorito já encontrado no Brasil, que veio do céu em um clarão seguido de um tremor que abalou a região como uma mensagem do final dos tempos, segundo os espectadores da época, fica igualmente impressionado.

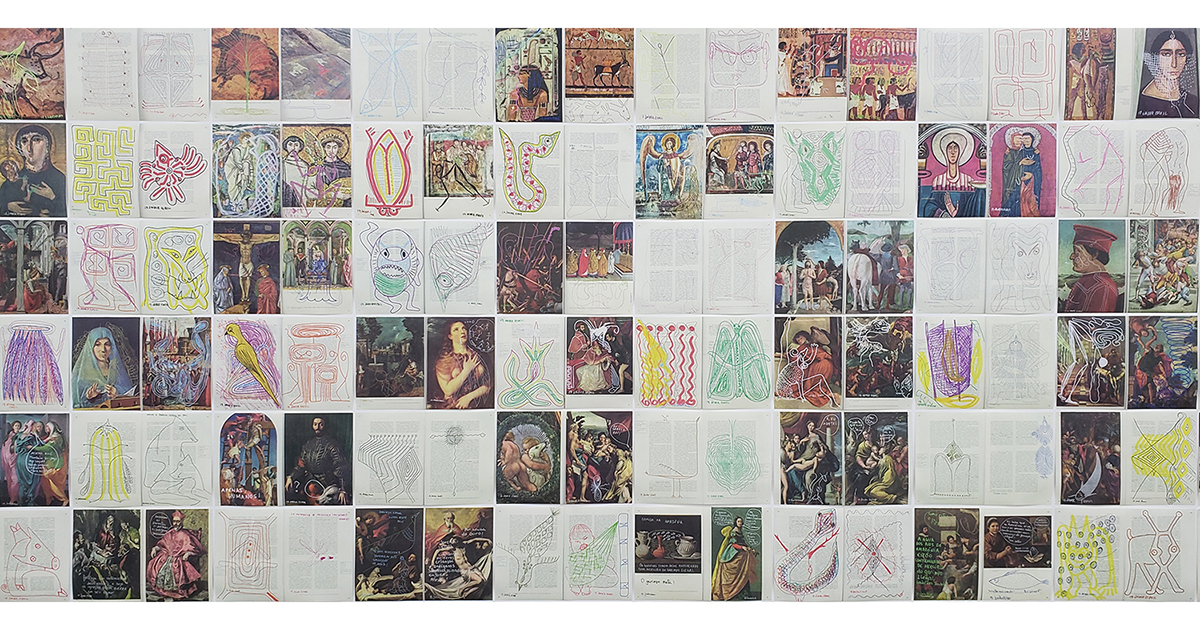

Na 34a Bienal, Santa Luzia conta a sua travessia de resistência junto da série inédita Boca do Inferno, composta de 150 monotipias de Carmela Gross. As gravuras compõem o cenário para o meteorito e ressignificam o espaço aliando arte, ciência e natureza. A artista e professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP define a obra como um “exercício cotidiano processando o fogo, as nuvens e as massas dos vulcões”.

Com o tema Faz Escuro Mas Eu Canto, a 34ª Bienal segue entre os dramas da pandemia e as pressões do desgoverno para apresentar os seus 70 anos de existência, abrindo novos caminhos e novos diálogos. É a conversa entre artistas de diversos povos e arte de todas as modalidades que a equipe curatorial – Jacopo Crivelli Visconti, Paulo Miyada, Carla Zaccagnini, Francesco Stochi e Ruth Esteves – propõe: “O ponto de partida do projeto curatorial da 34ª Bienal foi o desejo de desdobrar a mostra, ativar cada momento de sua construção e aguçar a vitalidade de uma exposição dessa escala. Buscando dialogar com os públicos, tão amplos e tão distintos, que visitam a Bienal há décadas, propusemos expandir esta edição no espaço e no tempo”.

A 34ª Bienal foi inaugurada oficialmente em 8 de fevereiro do ano passado, mas com o imprevisto da pandemia viveu meses redesenhando o seu novo formato. Foi reinaugurada no dia 4 de setembro. “Certamente, esta Bienal não é a mesma que se veria um ano atrás. Algumas obras estão mais claras. Outras mais opacas. Algumas mensagens soarão como gritos, outras chegarão como ecos. Não precisamos entender tudo nem nos entender todos. Trata-se de falar nossa língua sabendo que há coisas que outros idiomas nomeiam e nós não sabemos expressar.”

“A Bienal, visitada por centenas de milhares de pessoas com propostas e visões de mundo diferentes, tem um impacto único. É desafiador, mas muito gratificante.”

Como bem acreditavam Ciccillo Matarazzo e Francisco Matarazzo Sobrinho, os caminhos da arte não são óbvios. Foi essa certeza que levou o empresário, apoiado pela sua esposa Yolanda Penteado, a fundar o Museu de Arte Moderna em 1948 e a Bienal de São Paulo em 1951. Saíram pelo mundo apostando em criar um evento inspirado na Bienal de Veneza. E conseguiram.

Países e artistas de todo o mundo passaram a participar do evento brasileiro já na segunda Bienal, em 1953. O casal conseguiu a proeza de uma edição histórica. Trouxe do acervo do MoMA de Nova York a pintura Guernica, de Pablo Picasso. Uma “ousadia” que persistiu e fez com que a Bienal se destacasse entre os três eventos mais importantes do circuito internacional artístico, ao lado do Documenta de Kassel e a Bienal de Veneza.

É o desafio de buscar a arte como uma manifestação de países e povos distintos com liberdade e autonomia que se destaca na 34a edição da Bienal. O curador geral Jacopo Crivelli Visconti e o curador adjunto Paulo Miyada – ambos com pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP – seguem o caráter experimental do evento e surpreendem com o diálogo aberto das artes e dos artistas sem territórios e tempo demarcados.

“Apesar das dificuldades no Brasil e no mundo, da tensão aumentada pela pandemia e pelo momento político, a Bienal é necessária e a sua voz pode fazer a diferença”, afirma Visconti. “Os diálogos entre a arte e o público ficaram claros, tangíveis, compreensíveis. Na verdade, na maioria dos casos, se formos olhar no aspecto convencional da história da arte, eles não são diálogos óbvios. Raramente temos dois artistas de uma mesma geração, do mesmo lugar, do mesmo movimento colocados um ao lado do outro. São diálogos estabelecidos entre modos de viver do mundo, de momentos históricos, visões distintas e, assim, as conversas fluem.”

O italiano Jacopo Crivelli Visconti está no Brasil há 20 anos. Já atuou por oito anos seguidos na Fundação Bienal e como crítico e curador em diversas instituições, como Pinacoteca do Estado, Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP e em outros eventos internacionais, como a 58a Bienal de Veneza. “A Bienal, visitada por centenas de milhares de pessoas com propostas e visões de mundo diferentes, tem um impacto único. É desafiador, mas muito gratificante.”

Faz escuro, mas eu canto porque a manhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar.”

São os versos do poeta amazonense Thiago de Mello, publicados em 1965, que compõem o tema da 34a Bienal de São Paulo. Nesse tom, a Fundação Bienal estendeu a sua rede pelas principais instituições culturais da cidade, como o MAC, o Museu Lasar Segall, o Museu Afro Brasil, o Museu de Arte Moderna, o Instituto Tomie Ohtake e o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, entre outras. Uma rede que inclui dança, cinema, literatura, videoinstalação, fotografia e todas as modalidades da arte.

Andar pelos 35 mil metros quadrados do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, descer e subir rampas para observar mais de mil obras é se perder entre ideias, sonhos, formas de vida e se deixar abraçar forte por culturas diversas que nunca se tocaram, como sugere o still do filme Hiroshima, Mon Amour, de 1959, dirigido por Alan Resnais. A cena mostra a protagonista francesa abraçada com o seu amante japonês lembrando a bomba que matou 160 mil pessoas.

Logo depois, o espectador segue por outras histórias igualmente fortes, como a de Frederick Douglass. Jornalista, escritor e abolicionista, filho de uma mãe negra escravizada e de um pai branco que nunca o reconheceu, ele nasceu em Maryland, nos Estados Unidos, em fevereiro de 1817. Aparece com destaque em um grande painel de fotos tiradas por Mathew Brady. Douglass encomendou seu primeiro retrato em 1841. Elegante, de terno, ele aparece em dezenas de imagens produzidas em momentos e contextos diferentes. O jornalista acreditava que sua foto de negro livre poderia ter um significado importante na luta contra a escravidão. Seus retratos estão sendo apresentados pela primeira vez em uma exposição de arte. Morreu em 1865, como um ativista símbolo da luta abolicionista. A sua presença no Pavilhão chama e desperta o olhar do público.

Uma luta que resiste com força também na arte da paulistana Musa Michelle Matiuzzi, 37 anos, que vem pesquisando o pensamento radical negro e as marcas da violência colonial. Performer, escritora e diretora de cinema, define seu trabalho como “micropolítica de resistência”. No still do vídeo Experimentando o Vermelho em Dilúvio, de 2016, foca a cabeça de Zumbi dos Palmares e, de punho cerrado, expressa o protesto contra a violência a que a população negra foi submetida no decorrer dos séculos.

“A força dos trabalhos dos indígenas reverbera no contexto ampliado. Como bem lembra Paulo Mendes da Rocha, uma revolução é feita aos poucos.”

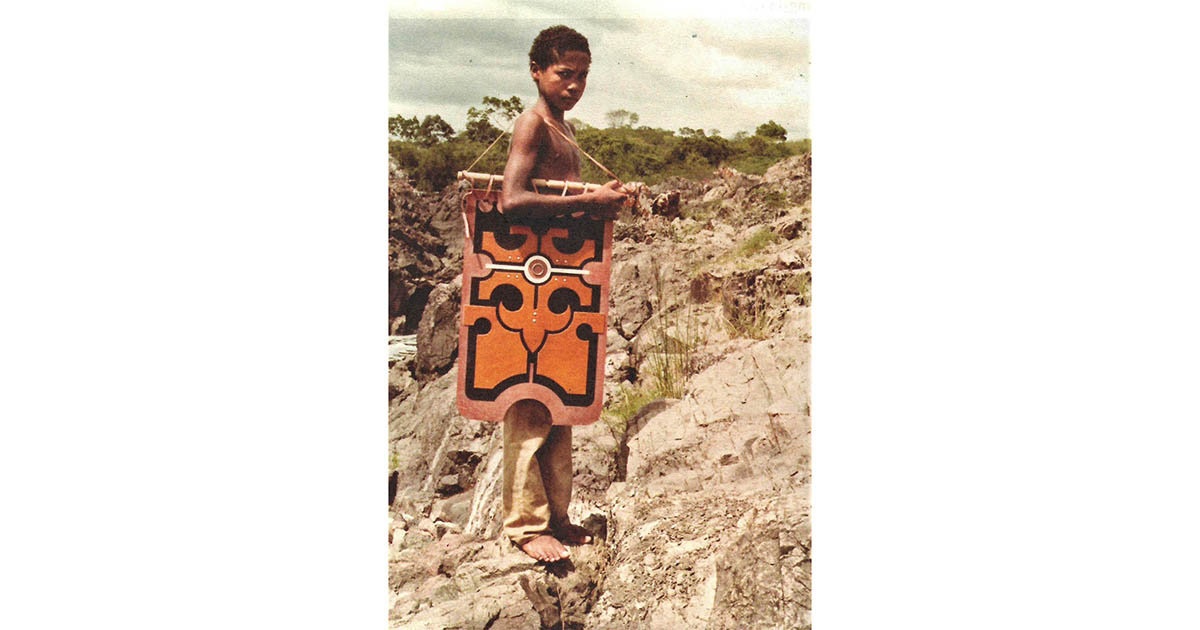

É a primeira vez que a voz dos indígenas e dos povos originários de diferentes continentes marca presença em uma Bienal. A sua arte demarca todos os espaços. A impressão é de que são muitos artistas. “Representam 12% do total de participantes. Mas não penso com a matemática. Creio que a presença é muito grande. A força dos trabalhos dos indígenas reverbera no contexto ampliado. Como bem lembra Paulo Mendes da Rocha, uma revolução é feita aos poucos”, observa Jacopo Visconti.

Líder do povo indígena, educadora e fotógrafa, Sueli Maxakali apresenta a instalação Kumxop koxuk yõg ou Os Espíritos das Minhas Filhas com um conjunto de objetos, máscaras e vestidos que remetem ao universo mítico das Yãmĩyhex, mulheres-espírito. O trabalho foi realizado por um conjunto de mulheres e meninas em um processo coletivo de criação, revelando a organização da comunidade.

Uma entidade híbrida de nome Uýra, de Santarém, no Pará, traz o entrelaçar dos conhecimentos científicos da biologia às sabedorias ancestrais indígenas. Chama as plantas por seus nomes populares e em latim, e assim evoca suas propriedades medicinais, seus gostos, cheiros e poderes. O resultado é uma compreensão complexa e intrincada da mata, um emaranhado de conhecimentos e buscas. Uýra se apresenta como “uma árvore que anda”.

Na 34ª Bienal de São Paulo, duas séries de fotografias já existentes – Elementar e Mil Quase Mortos – se entretecem numa montagem inspirada nas ondulações do corpo de uma cobra em movimento. As imagens são registros de ações de denúncia e evocação de seres ancestrais.

Diante da diversidade, o curador Visconti avalia: “A compreensão da arte indígena está engatinhando. Acredito que esta Bienal está contribuindo para incentivar o caminho certo”.

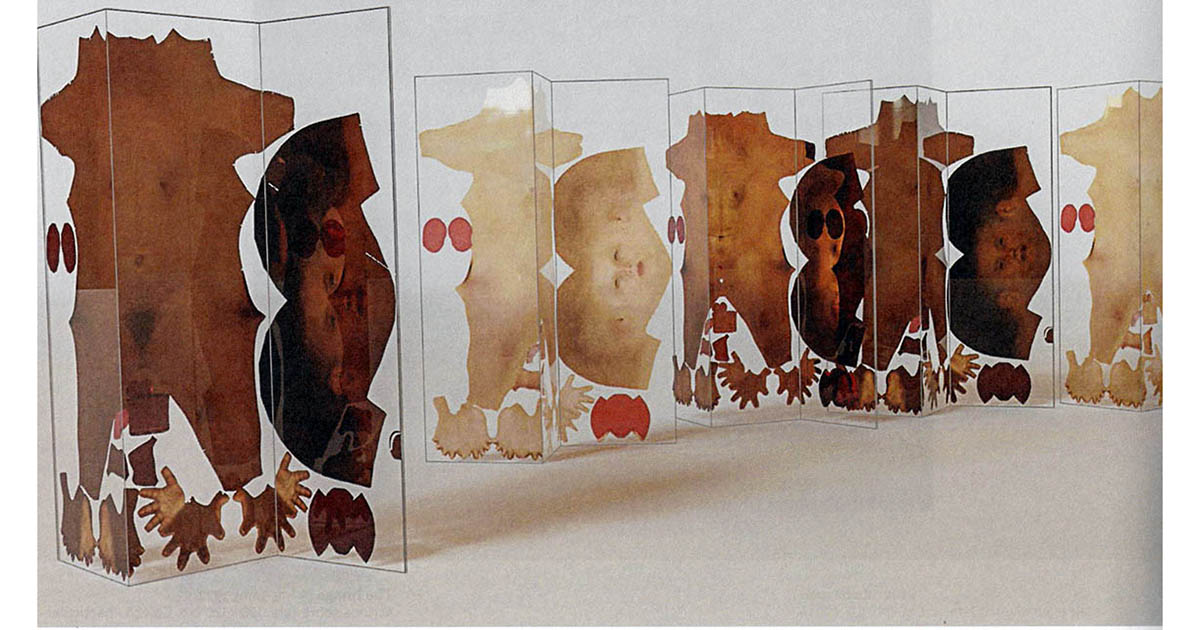

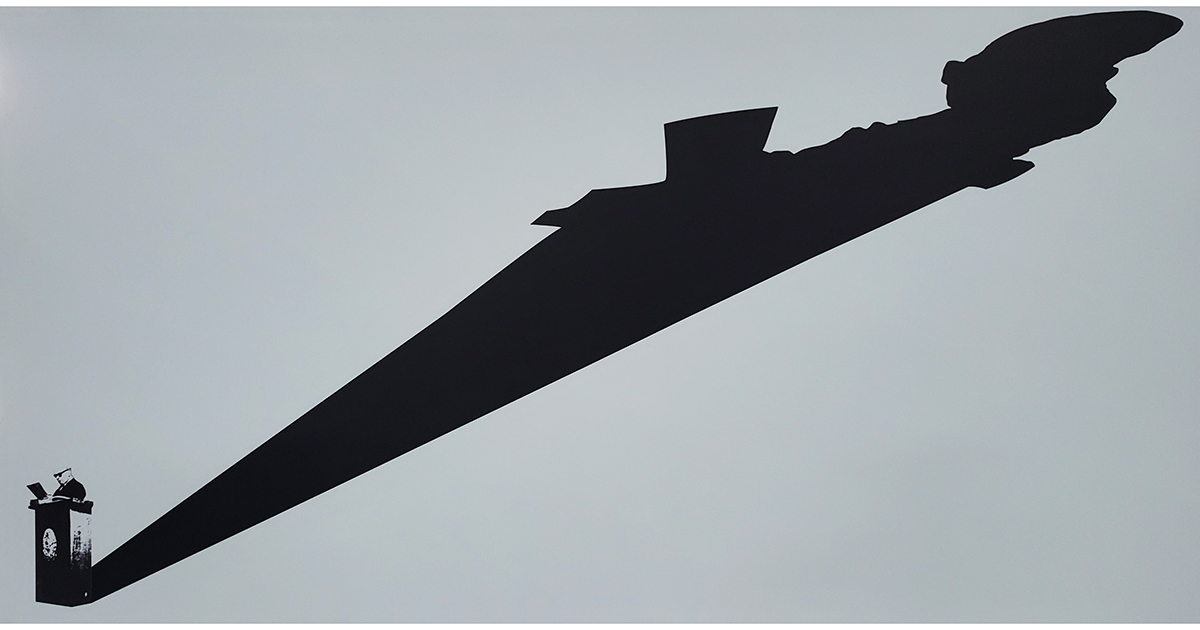

A história dos 70 anos da Bienal renasce sob novos olhares ao trazer artistas que estiveram presentes e iluminaram as edições anteriores. “Carmela Gross participou com uma série de trabalhos da 10a edição, conhecida como ‘Bienal do Boicote’”, explica o curador. A artista reapresenta as obras que foram expostas e que revelam a violência, a censura e a ameaça do contexto da ditadura. “A americana Andrea Frazer, que esteve na 24a Bienal, em 1998, é reapresentada com um vídeo de sua performance na época. Também Mauro Restife exibe a série de fotos Empossamento, apresentada na 27a Bienal, em 2006”. Nessa série, o fotógrafo lembra o dia da primeira posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2003. Para a 34a Bienal, Restife apresenta a série Inominável, com imagens da posse de Jair Bolsonaro, em 2019. “Outra artista é Regina Silveira, que não participou da Bienal mas defendeu seu doutorado na ECA, em 1981, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, onde estava o MAC.” Agora, o conjunto Dilatáveis, que Regina criou como tema de sua pesquisa, é reapresentado, 40 anos depois, na 34a Bienal, despertando novos sentidos e interpretações.” O tempo passa, mas Regina Silveira renova. Aos 82 anos, impacta o visitante com Labirinto, um retrato de cada um diante da violência atual, entre paredes de vidro estilhaçadas por balas perdidas.

A 34ª Bienal de São Paulo está em cartaz até 5 de dezembro de 2021, às terças, quartas, sextas-feiras e domingos, das 10 às 19 horas, e às quintas-feiras e sábados, das 10 às 21 horas, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Portão 3, Ibirapuera, em São Paulo). Grátis. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscaras e a apresentação de comprovante de vacinação contra a covid-19, com pelo menos uma dose, são necessários.