Biólogos elucidam quebra-cabeça acessando tesouro esquecido do Brasil holandês

Dedicação de pesquisadores para entender por que um peixe foi registrado errado acabou trazendo à tona arquivos riquíssimos da fauna e flora do Brasil que estão longe do País

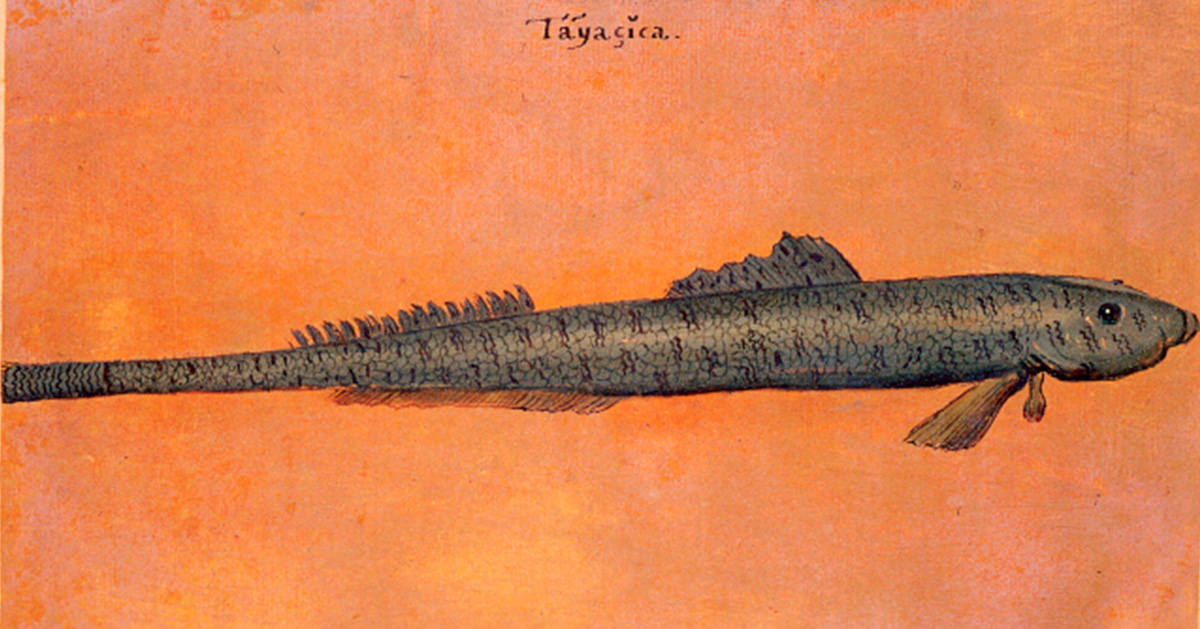

Pintura à óleo Caramurû – na verdade, a tajasica Gobioides broussonnetii (1637‑1644) – de Albert Eckhout, Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae, da coleção Libri Picturati, armazenada na Biblioteca da Universidade Jaguelônica, Cracóvia, Polônia

A descoberta de um peixe registrado equivocadamente remonta às observações da fauna e da flora feitas no Nordeste, nas proximidades do atual Recife, pela comitiva de Maurício de Nassau, e foi o primeiro desdobramento de um mergulho de biólogos da USP nos arquivos do Brasil holandês. O trabalho também gerou expectativas de que há muito por revelar, quando os pesquisadores perceberam anotações que ainda não foram exploradas por baixo das gravuras.

Tudo começou ainda na graduação em biologia, quando João Pedro Trevisan já se enveredou pelo caminho da pesquisa sobre peixes e foi estudar uma espécie chamada Awaous tajasica, popularmente conhecida como emborê. Como é costume em trabalhos de taxonomia – o ramo da biologia que organiza os seres vivos em grupos –, ele foi atrás da primeira descrição da espécie. Ao ver a descrição original, o aluno percebeu que tinha algo errado.

“Fui atrás de saber a primeira pessoa que associou a espécie ao nome científico dela, que foi o Martin Lichtenstein, no século 19. Mas a descrição que ele citou não combinava com a do emboré, que é de um peixe meio comprido. Ela fazia mais sentido, como iríamos descobrir mais para frente, olhando para outro peixe, que é o Gobioides broussonnetii.” Este último tem como nome popular tajasica, em tupi, aumentando a confusão – mas se trata de dois peixes diferentes.

Confusão ictiológica no Brasil holandês. Da esquerda para a direita, (A) pintura a óleo “T’áyaçica” (1637–1644) – o emborê Awaous tajasica – de autor anônimo, também do Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae; (B) a tajasica Gobioides broussonnetii, fotografada viva por Benjamin Lee (https://www.amiidae.com); (C) o emborê Awaous tajasica, fotografado vivo por Ricardo M. C. Castro

Orientador do aluno na USP em Ribeirão Preto, o professor Flávio Bockmann também ficou intrigado e os dois começaram, então, uma busca por fontes históricas e científicas que pudessem elucidar em que ponto ocorreu o erro no registro – um quebra-cabeça que levou os pesquisadores a arquivos do Brasil holandês, da época de Maurício de Nassau, século 17, que estão espalhados por acervos na Europa, em locais como São Petersburgo, Rússia, e Cracóvia, na Polônia.

“Os taxonomistas supunham que Lichtenstein fez a descrição baseada, pelo menos parcialmente, em um livro chamado Historia Naturalis Brasiliae (1648), que documenta a fauna e a flora do Nordeste brasileiro observada pela comitiva que acompanhava Maurício de Nassau”, relata João Pedro Trevisan.

Georg Marggraf foi um dos naturalistas que acompanharam Nassau em Pernambuco e que fez toda a caracterização dos peixes no livro Historia Naturalis, que foi organizada por Johannes de Laet.

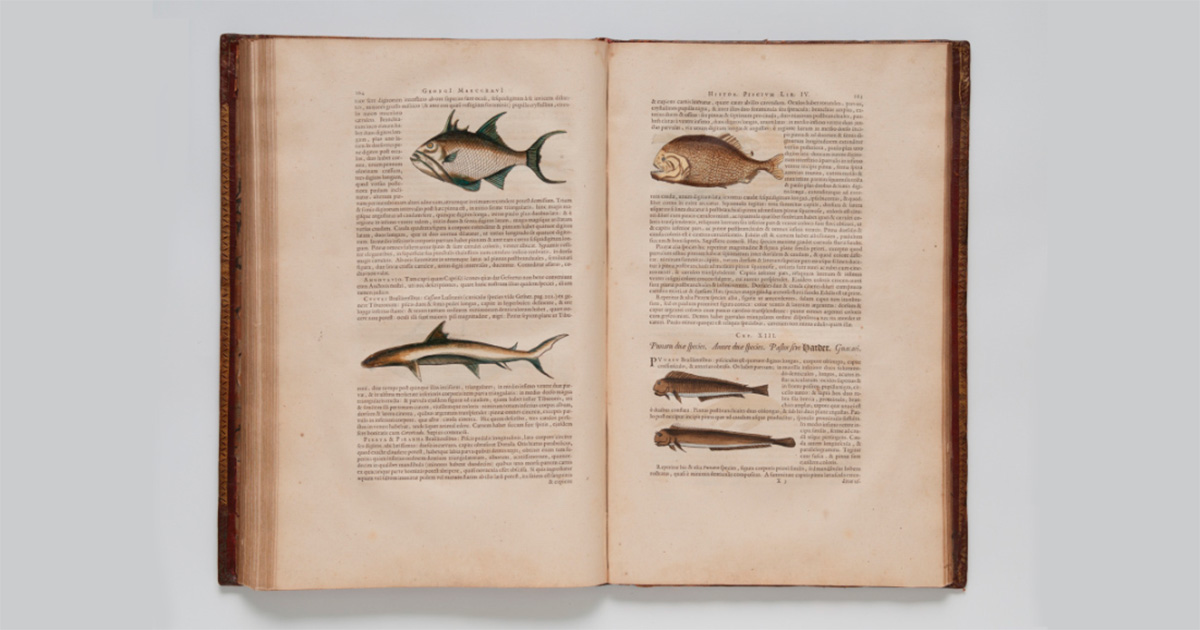

Mas, como explica o biólogo, Lichtenstein menciona ter trabalhado com espécimes – isto é, exemplares do animal, dizendo que, “provavelmente”, aquela é a espécie que é chamada de “tajasica” no Historia Naturalis, de Georg Marggraf. “Ele não disse sequer que usou os dados do Historia Naturalis. Isso gerou a confusão, que piorou ao ele mesmo dar o nome de Awaous tajasica. Ele não explicou exatamente como ele achou que o espécime pudesse ser daquela espécie que está descrita em texto no livro. A figura que aparece no livro é provavelmente uma xilogravura grosseira do que hoje a gente chama de Awaous tajasica, só que esse nome está errado, ainda, por conta dessa identificação que ele fez, julgando que poderia ser a tajasica”, diz.

Capa e folha de rosto do livro Historia Naturalis Brasiliae (1648) – Foto: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Se tudo isso parece confuso, é porque de fato é. E foi para desfazer os nós que os pesquisadores deram início a um trabalho que levaria oito anos, levantando registros escritos, pinturas e fac-símiles – a maior parte deles com os originais na Europa. “Acabamos percebendo que aquela descrição [de Marggraf] era de um Gobioides broussonnetii, ou seja, que não correspondia mesmo à Awaous tajasica, de Lichtenstein. Quando a gente viu uma figura [pintura] com o título de Caramuru [identificação equivocada provavelmente feita ainda na época da pintura], percebemos que esse era o animal que ele [Marggraf] estava descrevendo”, conta Trevisan. “Aí fomos checando todos os detalhes que estão lá e todos batem com o Gobioides broussonnetii, o tamanho do animal, o padrão de cor, até o local onde ele costuma ficar, já que saber a história natural da espécie é importante”.

Caramuru, na verdade, é o nome tupi utilizado até hoje para moreias, principalmente da família Muraenidae. Então, assumiu-se que essa seria a identidade do peixe retratado nas pinturas. Na década de 1990, alguns pesquisadores sugeriram que se tratava de um membro de Ophichthidae, uma outra família próxima, da mesma ordem. Contudo, o exame minucioso das pinturas, por parte dos pesquisadores da USP, revelou uma conclusão diferente: trata-se de uma espécie da família Gobiidae, da ordem dos gobiiformes, o Gobioides broussonnetii.

“Fomos tentar entender por que aconteceu essa confusão, porque, se a informação está diferente, alguma coisa aconteceu. Daí a gente foi mergulhar na história mesmo, buscando recuperar os registros da expedição do Maurício de Nassau, com a comissão de intelectuais que ele trouxe aqui para o Brasil”, conta João Pedro Trevisan.

Fauna original

Páginas internas do Historia Naturalis. Edição de Louis Elzevir – Foto: Reprodução/Itaú Cultural

Na comissão de Maurício de Nassau, estavam dois artistas, fazendo pinturas e desenhos – Albert van der Eckhout e Frans Post – e dois naturalistas, Willhelm Piso e o já citado Georg Marggraf (assistente de Piso), responsáveis por relatar observações da fauna e da flora. Como se sabe pelos relatos da viagem, estes dois últimos não se entendiam muito bem. Com medo que Piso comprometesse suas anotações, Marggraf as codificou, deixando a chave com Nassau, vindo a falecer em seguida.

Quem ficou responsável pela decodificação, após a morte precoce do brilhante assistente Marggraf, foi Johannes de Laet. “O Maurício de Nassau era governador geral; ele passa aquele monte de figura e texto para o De Laet e fala ‘toma aí, vê o que você faz’. E aí o De Laet teria que montar um livro”, resume Trevisan – destacando mais um complicador: naquele livro foram reunidas algumas ilustrações e descrições que antes estavam separadas, o que deixa espaço para possíveis erros.

Em seu trabalho, os biólogos da USP usaram fontes primárias, realizando, sob alguns aspectos, um trabalho de historiadores. “É uma história interessante de decifrar. Todas as pinturas originais desapareceram na Segunda Guerra. Elas estavam na biblioteca prussiana, e daí há vários desdobramentos. O Maurício de Nassau chegou com figuras como as do Frans Post, pinturas que são paisagens superbonitas e que valiam uma fortuna. Até porque essas viagens, na época, eram algo tão arriscado como uma viagem espacial hoje”, compara Flávio Bockmann.

Nassau repassou esses originais para Friedrich Wilhelm, o poderoso Duque da Prússia e um dos eleitores de Brandemburgo do Sacro Império Romano. Em troca, teria recebido um título de nobreza. O material estava na biblioteca prussiana, que se tornou a Biblioteca Estatal de Berlim, e na Segunda Guerra o destino das pinturas se tornou desconhecido, ao serem salvas dos bombardeios por monges beneditinos.

Retrato de Maurício de Nassau (1604-1679) por Jan de Baen – Foto: Royal Picture Gallery Mauritshuis via Wikimedia Commons

“Como é que isso voltou à tona? Por causa de um ictiólogo [estudioso de peixes] inglês do antigo Museu Britânico, Peter Whitehead, e depois um outro, o holandês Marinus Boeseman”, relata Bockmann. Foram eles que reencontraram o material, na década de 1970, na Biblioteca Jaguelônica, na Cracóvia (Polônia) – algumas em português.

“Veja que foi um ictiólogo que redescobriu todas as pinturas. Eu acho que a ciência não pode ser dividida em feudos, temos que ir dialogando, e a gente sempre teve liberdade de transitar. Claro que existem alguns bloqueios, pessoas que dizem ‘ah, esse aqui é meu território, não pode’. Já tive alunos bloqueados de fazer pesquisa histórica dizendo que essa não é a minha especialidade, que eu deveria trabalhar com bagre [risos]”, recorda. Ao mesmo tempo, diz ele, “pesquisadores da área em que eu mais atuo, que é sistemática/taxonomia, são bastante territorialistas, quase sempre torcendo o nariz para pessoas de ‘fora’, que ousam estudar ‘seus’ grupos zoológicos”.

Ele adverte que a falta de diálogo leva a algumas identificações imprecisas. “As próprias pessoas que recuperaram esses arquivos [Whitehead e Boeseman] falam que seria bom se houvesse especialistas olhando para isso, para a gente ter identificações mais acertadas”, diz Bockmann.

“A nossa principal contribuição é realmente na identificação das figuras e na relação dos textos com as figuras. Mas, evidentemente, a gente conta como foi toda a história. Afinal, houve esse descompasso entre descrição e imagem, e aí nós conseguimos rearranjar isso”, explica Trevisan.

O Brasil longe do Brasil

Mapa do cerco de Olinda a Recife em 1630, por Nicolaes Visscher – Foto: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps, via Wikimedia Commons

Flávio Bockmann cita ainda o imbróglio burocrático ocorrido para obter as pinturas na Polônia e na Rússia, em São Petersburgo. “Uma coisa rocambolesca, mas a gente conseguiu umas imagens de boa qualidade, bem melhores do que as que foram publicadas nos fac-símiles”, diz Flávio Bockmann.

Foi a partir delas que os pesquisadores perceberam que existem inscrições por baixo das pinturas, algo nunca antes examinado. “Mas por que alguém pintaria por cima de anotações? O que acontece é que na época da expedição o papel valia ouro. O que você levou era o que você ia usar. Então eles iam fazendo anotações. E aí depois da pintura final isso ficava em camadas de informação”, detalha o professor.

“Os originais, tanto do Caramuru como da Tajasica, claramente trazem informações bem extensas por baixo. Ao menos que nós tenhamos conhecimento, ninguém viu, talvez porque ninguém que pesquisou tenha tido acesso a uma imagem de qualidade como nós tivemos. Os pesquisadores na época provavelmente tinham foto ou slide, até porque [o acervo] só ficou disponibilizado no fim da década de 1970, e era muito difícil conseguir imagens boas”, completa Bockmann, que ressalta o crédito do ornitólogo Dante Martins Teixeira, do Museu Nacional, que estudou em detalhes as aves do Brasil holandês. “Ele revisou os originais, mas tem muito mais coisas.”

Todo este percurso chama a atenção para a importância dos originais estarem próximos ou pelo menos mais acessíveis a pesquisadores com potencial interesse.

Biblioteca da Universidade Jaguelônica (Cracóvia, Polônia) – Foto: via Wikimedia Commons – Academia Russa de Ciências (São Petersburgo, Rússia) – Foto: Alex ‘Florstein’ Fedorov

“Eu acho que nossa pesquisa traz um tema que está muito em alta atualmente, que é o fato da informação sobre o Brasil estar fora do Brasil. Teve aquele fóssil do [dinossauro] Ubirajara que foi repatriado, por exemplo, e também seria muito interessante a gente ter esses documentos originais aqui no Brasil. Afinal, nada mais justo do que a gente ficar próximo do conhecimento que foi produzido sobre a nossa fauna e flora”, diz Trevisan.

“Então, considero que sim, nesse caso, o nosso artigo ajuda, ele é uma nova análise desses dados, mostrando que tem muita coisa legal e que isso é uma parte da nossa história deveria estar aqui. Veja toda a dificuldade que a gente teve de conseguir os arquivos, de ter que pagar para nos mandarem imagens das pinturas, que vieram em CD… não precisaria de nada disso se [o material] estivesse no Museu de Zoologia [da USP], por exemplo. Eu subiria um andar e veria lá”, complementa Trevisan.

Flávio Bockmann concorda. “Hoje acho que as pessoas estão percebendo um pouco melhor que precisa haver uma devolutiva do que foi feito no passado [pelos europeus]. Seria fundamental um esforço ativo de repatriação das informações por parte desses países.”

“Se a gente fala que a ciência é livre, as pessoas têm que dialogar. É a chance que a gente tem de construir um conhecimento coletivo. Por exemplo, na biologia, sempre que você descreve alguma coisa pela primeira vez, você usa um material que se chama material-tipo. A maior parte do material-tipo brasileiro está no exterior, na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então depende da gente ir lá examinar isso. Fica esse discurso de ‘vamos colaborar’… Então, vamos fazer isso direito?”, insta o professor.

“Tem uma outra camada aí, que envolve uma frase muito clássica na conservação: você só conserva o que você conhece. Assim, uma das coisas que a gente está fazendo aqui é mostrar uma parte da nossa história até para trazer o interesse de conservar isso”, finaliza João Pedro Trevisan, que atualmente faz doutorado no MZ da USP.

O artigo com a descrição do estudo foi publicado na revista Papéis Avulsos de Zoologia: https://www.revistas.usp.br/azmz/issue/view/13185

Mais informações: e-mail fabockmann@ffclrp.usp.br e joao.trevisan.santos@gmail.com

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.