Mudança climática nas cidades:

“Precisamos ficar preparados para o pior"

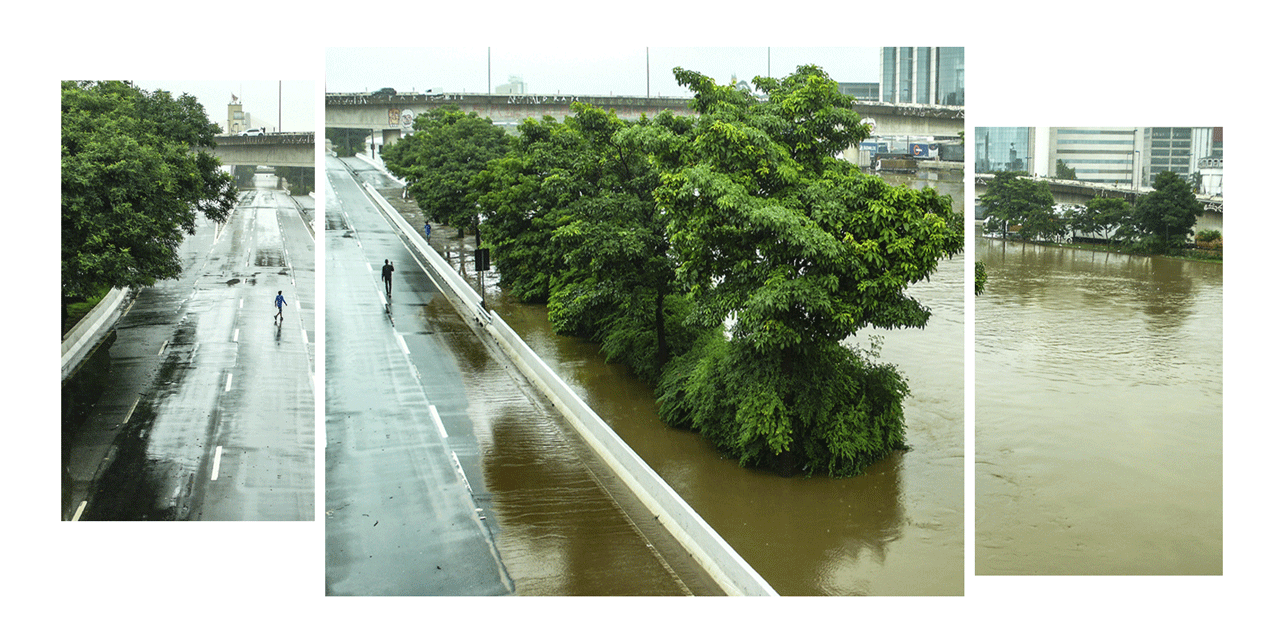

Chuvas e estiagens dos últimos anos demonstram vulnerabilidade das cidades brasileiras aos efeitos do aquecimento global

Foto: Paulo Pinto/Fotos Públicas

12.02.2020

Texto: Herton Escobar

Diagramação: Cleber Siquette

Era início de janeiro quando o professor Pedro Leite da Silva Dias viu as primeiras notícias sobre uma grande “explosão” de chuvas na ilha de Java, na Indonésia. Para a maioria dos brasileiros, era uma notícia sem importância, sobre um lugar distante, desconectado da nossa realidade. Mas Dias enxergou ali o prenúncio de mais uma possível tragédia nacional. “Macaco velho” das ciências atmosféricas, com quase 50 anos de experiência na área, ele logo pensou: “Essa bomba vai chegar aqui”.

E chegou mesmo. Três semanas mais tarde, uma “explosão” semelhante de chuvas torrenciais começou a desabar sobre Belo Horizonte e outros municípios da Zona da Mata Mineira, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. As cenas de calamidade do réveillon na Indonésia logo se repetiram aqui: alagamentos, desabamentos, destruição, sofrimento, mortes. Só no Estado de Minas Gerais, mais de 50 pessoas perderam a vida em janeiro por causa da chuva, e mais de 50 mil ficaram desabrigadas.

“A experiência me diz que quando acontece uma explosão assim na Indonésia é bom ficar de olho, porque vai dar algum problema por aqui também”, observa Dias, professor titular e atual diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP.

Não se trata de profecia nem premonição, mas de uma previsão científica, lastreada por décadas de pesquisa acadêmica e trabalho no campo. Além de cientista, Dias é fazendeiro, produtor de café no sul de Minas Gerais — onde depende, também, de uma boa meteorologia para garantir o sucesso de sua lavoura.

A tal “explosão”, no caso, é como os meteorologistas se referem a eventos de chuva intensa que persistem por vários dias, sobre grandes áreas, normalmente detonados por um aquecimento anômalo da água do mar ou pela intrusão de frentes frias na região dos trópicos. Essas “explosões” liberam uma quantidade imensa de energia (gerada pela mudança de fase da água, do estado gasoso para o líquido), que se propaga pela atmosfera na forma de ondas.

“É como quando você joga uma pedra num lago e forma aqueles anéis concêntricos, que espalham a energia na água a partir do ponto onde a pedra caiu”, explica Dias. “No caso da atmosfera, o papel da pedra é feito pela chuva.”

À medida que essas ondas se propagam, elas movimentam massas de ar que vão interferir com fenômenos atmosféricos locais, produzindo anomalias meteorológicas ao redor do globo. Dez dias após a “explosão” na Indonésia, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos foi tomada por uma onda de calor recorde, com temperaturas que passaram dos 20 graus Celsius em Boston e Nova York, em pleno inverno — quando o normal seria estar nevando. Europa, Ásia e Austrália também registraram anomalias no período.

É um exemplo do que os meteorologistas chamam de “teleconexões atmosféricas”; fenômeno pelo qual perturbações do sistema em um ponto do planeta podem surtir efeitos em regiões distantes — numa versão climática (e real) do chamado “efeito borboleta”.

No Brasil, o evento mais marcante desse cenário teleconectado foram as chuvas de janeiro em Minas Gerais. Resumindo: a onda de choque da “explosão” na Indonésia atravessou o Pacífico, passou por cima dos Andes e despejou uma massa de ar seco sobre a Amazônia, que inibiu a formação de chuvas sobre a floresta e “abriu a porta” para um maior fluxo de umidade do Oceano Atlântico para a região Sudeste. Quando essa umidade vinda do Atlântico sul eventualmente se encontrou com a umidade vinda da Amazônia (que deveria ter caído sobre a floresta, mas não caiu, por causa do ar seco), fez-se o dilúvio.

Imprevisibilidade previsível

Imprevisibilidade previsível

Foto: Paulo Pinto/Fotos Públicas

“Roleta russa” climática

Foto: Paulo Pinto/Fotos Públicas

Os vários eventos extremos registrados no Sudeste nos últimos anos, segundo Gabriela, deixam claro que a necessidade de adaptação das cidades às mudanças climáticas não é um desafio para o futuro, mas uma demanda “para ontem”.

“Os dados estão aí; o aumento dos extremos é uma realidade”, diz o meteorologista José Marengo, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). “Não é uma projeção para o futuro, é algo que estamos vivendo agora.”

Dados da estação meteorológica do IAG-USP mostram que o número de temporais com mais de 80 milímetros de chuva em São Paulo foi quase seis vezes maior no período de 2000 a 2018 (com 23 eventos) do que nas décadas de 1940 e 1950 (com 4 eventos), por exemplo, segundo um estudo coordenado pelo Cemaden que deverá ser publicado em breve. No caso de chuvas extremas, acima de 100 mm, o aumento foi de quatro vezes no mesmo período (8 contra 2). E só neste ano já tivemos duas tempestades acima desse volume — incluindo a tempestade do último dia 10.

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.