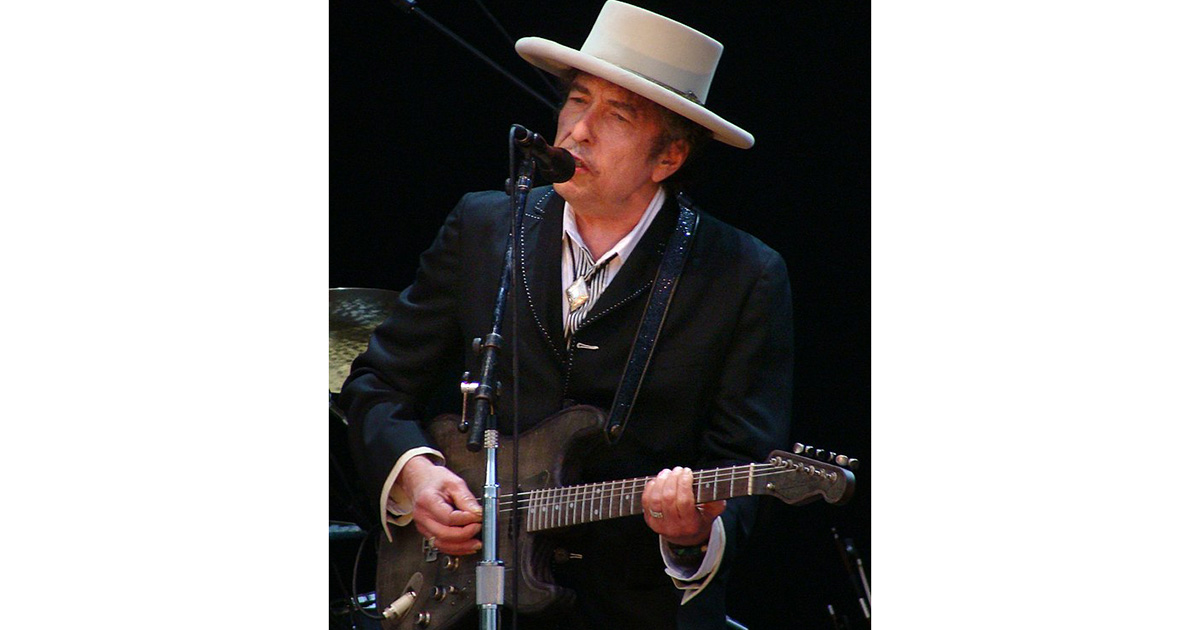

No ultimo dia 24, Bob Dylan completou 80 anos de vida. E todo o mundo comemorou, com reportagens especiais em publicações mundo afora, com programas de TV e de streaming mostrando apresentações do cantor ao longo das décadas, com homenagens das mais variadas. Todo mundo comemorou. Todos, menos uma pessoa – o próprio Bob Dylan. Conhecido por seu proverbial alheamento, quase um desprezo, a homenagens e paparicações e uma postura ranzinza fora e dentro do palco que mistura mau humor com pitadas de deseducação, Bob Dylan não deu bola em público para seu aniversário. Talvez nem precisasse mesmo. O planeta tecendo loas ao seu talento e à sua carreira longeva já dá bem a dimensão de sua importância e genialidade – ah, sim: Dylan também não gosta de ser chamado de gênio.

Mas chamá-lo de quê, então? Um cantor e compositor que influencia músicos de todos os naipes há quase seis décadas, que soube reinventar a própria carreira – e sua vida pessoal também – inúmeras vezes e que, como se fosse pouco, é o único artista do planeta a ter na estante simplesmente um Oscar e um Globo de Ouro de melhor canção, um Nobel de Literatura (falaremos melhor disso daqui a pouco), 12 Grammys – o prêmio máximo da música internacional – e um Pulitzer – este, o mais respeitado prêmio americano na literatura, no jornalismo e nas artes. Isso, sem falarmos que Like a Rolling Stone, uma de suas canções mais conhecidas, foi considerada em 2004 pela revista americana Rolling Stone – a bíblia da cultura pop internacional e que não tem esse nome à toa – como a melhor de “todos os tempos”. Em um ranking entre os artistas mais proeminentes do século 20, Bob Dylan só fica atrás dos Beatles. Isso, ele sendo pouco afável do jeito que é. Imagine se ele fosse como Bono, do U-2, ou Paul McCartney, que fazem jornalistas e fãs se sentirem tão à vontade que parecem velhos amigos de infância.

Mas antipatia, simpatia ou empatia não têm nada a ver com criatividade – e, vá lá, com genialidade. Tem a ver com uma fidelidade estrita às suas crenças artísticas, ao seu processo criativo, às histórias que quer contar com suas músicas. Se isso vai incomodar alguém, que pena. Porque Bob Dylan segue em frente. Como já foi dito aqui – e será esmiuçado logo adiante –, Dylan passou por várias mudanças, até físicas, por assim dizer. Do jovem de cabelos encaracolados de poucos sorrisos que tocava violão e harmônica no começo de carreira, ele foi mudando, mudando – até virar quase um simulacro do astro dos filmes de terror Vincent Price, com um olhar oblíquo, gélido e um tanto dissimulado.

“A aura dele é muito intensa, dramática, impõe algo energético, que nem sempre é bom, mas nunca menos intenso”, revelou, há alguns anos, o jornalista e escritor Eduardo Bueno – o “Peninha” –, que acompanhou uma turnê de Dylan pela Europa em 1991. “Eu o vi ser um de manhã, um de tarde e um outro de noite. Parecia outra pessoa, outra energia, outro olhar, outro tom de voz”, lembrou Peninha. Metamorfose ambulante é isso aí.

Do folk à guitarra elétrica

Mas nunca menos do que ser Bob Dylan – em todas as fortes nuances que isso queira representar. Desde que desistiu de ser o Robert Allen Zimmerman que nasceu na interiorana Duluth, no Estado de Minnesota, adotou o nome artístico de Bob Dylan em homenagem ao poeta galês Dylan Thomas (que morreu de tanto beber) e esqueceu o rock que namorava na adolescência – imitando Buddy Holly – por um romance mais duradouro com a música folk, o artista pavimentou uma carreira que poucos no mundo têm como ombrear. E foi exatamente esse estilo mais “raiz” americano que fez Dylan deixar seu frio Estado natal e se mudar para Nova York, de malas, harmônica e violão a tiracolo. Ele queria porque queria conhecer o lendário Woody Guthrie, nome maior do folk e que estava muito doente. “Você pode ouvir suas canções e aprender a viver”, disse Dylan, certa vez, sobre a obra de Guthrie. “As canções em si têm o infinito alcance de humanidade nelas. Ele era a verdadeira voz do espírito americano. Eu disse a mim que seria seu maior discípulo.” E Bob Dylan foi um aluno e discípulo muito mais do que competente.

Instalado no Greenwich Village no começo dos anos 1960 – o bairro dos descolados na época –, Dylan começou a tocar em bares e casas noturnas, até que chamou a atenção de empresários e jornalistas. Aquela voz áspera, anasalada – quase como uma “lixa falante”, como descreveu a escritora Joyce Carol Oates –, cantando por vezes de forma um tanto recitativa, podia não agradar imediatamente os ouvintes, mas as músicas, sim. Elas misturavam tons de folk, blues e gospel, com grandes pitadas de olhar sociopolítico e até – vejam só – um certo lirismo e romantismo.

Foi o que bastou para Bob Dylan começar de fato a chamar a atenção no cenário artístico e social dos Estados Unidos – que caminhava célere para a contracultura, onde Dylan encontrou abrigo e se tornou seu principal bardo. Por mais que o primeiro disco lançado em 1962, que tinha apenas o seu nome como título, não tivesse tido a aceitação comercial desejada, isso não impediu que ele fosse se apresentar na Inglaterra no começo de 1963. E foi lá, durante uma apresentação televisiva na BBC, que ele mostrou aquele que seria seu primeiro maior sucesso: Blowin’ in the Wind. Mesclando elementos de canções tradicionais com críticas ao status quo vigente, a música abriu caminho para Bob Dylan dizer realmente ao que tinha vindo. E contou com a ajuda luxuosa de vozes como as de Joan Baez – com quem namorou um certo tempo – e do grupo vocal Peter, Paul and Mary, que serviram de caixa de ressonância para suas ideias e respostas do vento.

A partir de seu segundo disco, Freeweelin’ Bob Dylan, sucessos e novas gravações se sucederam e muitos artistas gravaram suas canções. Mas ninguém como o grupo The Byrds. Graças à quase inusitada guitarra de doze cordas do vocalista e guitarrista Roger McGuinn, a banda eletrificou muitas músicas de Dylan – como Mr. Tambourine Man e The Times They Are A’Changin – e, de quebra, criou um novo estilo musical: o folk-rock.

Parece que Bob Dylan entendeu bem o recado da nova fase. E deixou o violão de lado, adotando também ele a guitarra elétrica, o que chocou os puristas de plantão, que viram naquilo uma heresia com a música folk. Gil e Caetano também sofreram com isso por aqui, quando adotaram uma postura artística que não incluía o binômio bossa-novista “banquinho-violão”. Ele se afastou do teor folk de protesto e partiu para canções mais pessoais, introspectivas, ligadas a uma visão muito particular de mundo. As questões sociopolíticas de seu tempo, como racismo, Guerra Fria e injustiça social, passaram a dividir espaço com temáticas como desilusões amorosas, amores perdidos, vagabundos errantes, liberdade pessoal, viagens oníricas e surrealistas, muitas delas embaladas pela influência da poesia beat.

Se chocou uma parcela dos fãs – aqueles adoradores do folk, que passaram a vê-lo como traidor, para quem Dylan, para variar, não deu a menor bola –, o artista foi aclamado pela crítica, ampliou o seu público e tornou-se cada vez mais influente. Foi nessa época, entre 1965 e 1966, que Bob Dylan lançou alguns de seus discos mais aclamados: Bringing It All Back Home e Highway 61 Revisited, de 1965, e o duplo Blonde on Blonde, de 1966. Nesses álbuns estão clássicos como Subterranean Homesick Blues, It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding), Ballad of a Thin Man, Like a Rolling Stone e Just Like a Woman.

Cantor de sagas

É muito curioso que se diga que os anos 1970 não foram muito gentis com Bob Dylan e que o artista encontrou um período de certo ostracismo, com parte da crítica torcendo o nariz para ele. Não dá para chamar assim uma década que viu surgirem músicas como If not for You, Knockin’ on Heaven’s Door e Hurricane. Esta última, inclusive, pode ser o trabalho mais bem acabado do que se disse aqui neste texto algumas vezes sobre a completa despreocupação de Bob Dylan com críticos, mainstream e que tais. A canção tem mais de 8 minutos e conta a história do ex-boxeador negro Rubin “Hurricane” Carter, preso injustamente por policiais brancos. Oito minutos é coisa à beça para uma canção. Mas não para um artista que, mais do que um cantor, é um contador de histórias. Mas do que interpretar uma música, Bob Dylan canta sagas. E ele não cansou disso. Ano passado, já quase octogenário, ele lançou sua primeira música original desde 2012: a canção chama-se Murder Most Foul, tem inacreditáveis 17 minutos e fala do assassinato de John F. Kennedy. Haja saga.

E se Hurricane, na época de seu lançamento, foi o ápice de como Dylan prezava mais sua arte do que o sistema, o artista já havia dado mostras de que a canção-homenagem ao ex-lutador de boxe não era um ponto fora da curva. Pelo contrário. Like a Rolling Stone, por exemplo, conta a história de uma mulher que já havia tido tudo na vida e perdido tudo. Agora, ela vagava como uma “completa desconhecida”, sem ter para onde ir, largada como uma “pedra que rola” vadia pela rua. A canção, lançada em 1965, tinha intermináveis seis minutos e criou um grande problema para sua gravadora na época, já que não cabia em nenhuma forma de compacto simples – disquinhos com apenas uma música de cada lado, algo jurássico e incompreensível para os amantes do Spotify. Bob Dylan só deu de ombros e a música seguiu seu caminho até se tornar seu maior clássico. Só como curiosidade: a expressão que dá título à canção é muito usada em língua inglesa, mas com um outro sentido, o de que “pedra que rola não cria limo”, que deve-se continuar sempre em movimento. Foi o que inspirou, em 1962, o nome da banda de Mick Jagger e Keith Richards, por exemplo. Mas, na música em questão, Bob Dylan caminha em um sentido oposto, bem mais pessimista.

Talvez o fato de os críticos olharem de esguelha para a carreira de Dylan nos anos 1970 se deva a uma nova reinvenção em sua carreira, mas que tem profundas raízes na vida pessoal. No final da década, depois de se separar de sua primeira mulher, com quem estava casado desde 1965, o artista deixou o judaísmo original e se converteu ao cristianismo, inclusive se filiando a uma igreja. Sem entrar nos méritos, esse foi o período mais controverso e polêmico de sua carreira, principalmente por Dylan afastar-se de seu repertório clássico e investir em canções com temática cristã. Mas acostumado a nadar contra a corrente – ou a não se importar com ela –, Bob Dylan gravou três álbuns e ganhou mais um Grammy. Não se discute com um gênio, queira ele ser chamado assim ou não.

Mas entre tantas reinvenções – reencarnações? –, ninguém esperava aquela que aconteceu em finais dos anos 1980. Bob Dylan nunca foi homem de banda, de grupo – ele era acompanhado pelo grupo The Band nos anos 1960, mas era apenas apoio. Ele era o homem dos dez instrumentos, quase literalmente. E aí surgiram os Traveling Wilburys. Quem? Não conhece, não ouviu falar? Devia. Pois é a banda formada por nada menos que Dylan, George Harrison,Tom Petty, Roy Orbinson e Jeff Lynne – este, da Eletric Light Orchestra. Está bem assim? O que era para ser só uma brincadeira de estúdio entre monstros do rock mundial virou um supergrupo que gravou um superdisco, talvez um dos melhores de rock nas últimas décadas. Quem duvidar, é só ouvir Handle with care. O grupo durou dois discos e entrou para a história. Hoje, Dylan e Lynne são os únicos membros ainda vivos.

Um Nobel inesperado

Na década de 1990, Bob Dylan – que definitivamente tem uma bússola só sua, que marca o norte que ele quiser – deu mais uma reviravolta na carreira e – surpresa – deixou o rock de lado e voltou a cantar… folk. Para comemorar e fazer um balanço de seus 30 anos de trajetória, ele volta a gravar folk tradicional, acústico, sem importar-se com o pouco apelo comercial desse gênero nos dias atuais. Na verdade, ele nunca se preocupou mesmo com isso.

Mas surpresa mesmo aconteceu no dia 13 de outubro de 2016. Naquele dia, a Academia Sueca revelou o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, uma premiação que já homenageou nomes consagrados, como Hemingway, Pablo Neruda e José Saramago, mas que também encontra ótimos e obscuros escritores para oferecer sua medalha de ouro. Só que dessa vez os suecos se superaram, e ninguém entendeu nada: o escolhido daquele ano era Bob Dylan. E pela primeira vez – e até agora única – um compositor ganhava o principal prêmio literário mundial. Perplexidade era pouco. E o que fez Bob Dylan com a homenagem estratosférica? O que Bob Dylan faria mesmo: nada.

Falou-se, lá no começo deste texto – que já está competindo com Hurricane em extensão – que o artista é avesso a homenagens e que beira a deselegância. Bem, nesse caso ele não beirou: foi deselegante mesmo. Simplesmente levou duas semanas para se pronunciar sobre o prêmio – nem atendia às ligações dos suecos –, deu de ombros mais uma vez e mandou a artista multimídia Patti Smith representá-lo na cerimônia oficial. Ele só foi receber o prêmio mesmo em 1º de abril de 2017, após um encontro discreto com os representantes da Academia Sueca em Estocolmo. Em 6 de junho daquele ano, a palestra de Dylan foi postada na página oficial do Prêmio Nobel. A secretária da academia Sara Danius comentou, sem esconder um certo alívio: “A conversa é extraordinária e, como se pode esperar, eloquente. Agora que a palestra foi entregue, a aventura Dylan está chegando ao fim”.

Por mais que muitos talvez não tenham entendido e que a Academia Sueca tenha pegado todos no contrapé, a premiação de Dylan faz sentido. Suas letras são, de fato, grandes obras poéticas, por mais que ele insista em dizer que “nossas letras são vivas na terra dos vivos. Mas as letras são diferentes da literatura. Elas devem ser cantadas, não lidas”. O que, claro, não eclipsa seu valor criativo e literário. Bob Dylan até já namorou com a literatura, mas não foi por seu único livro ficcional, Tarântula – uma colagem de poemas, poemas em prosa e textos claramente inspirados nos beatniks –, nem por sua autobiografia, que ainda está em andamento, que ele ganhou o Nobel. Foi por canções que marcaram época e delimitaram um território onde, parece, apenas Bob Dylan pode pisar. Qualquer outro incauto parecerá apenas um arremedo do original. Porque ele quer continuar, mesmo aos 80 anos, a contar suas histórias de seu jeito peculiar, original e anasalado. Contar história como Homero, um de seus autores favoritos e que ele citou em seu tardio discurso de aceitação do Nobel: “Volto mais uma vez a Homero, que diz: ‘Cante em mim, oh Musa, e através de mim conte a história’”.