Talvez um dos principais movimentos de contracultura norte-americana na segunda metade do século 20, a chamada Geração Beat cultuou o jazz, acendeu incensos para Buda, bebeu doses industriais de uísque barato e tumultuou a face careta da América com muita literatura, muita poesia. E muita ousadia. Essa geração tinha sua “santíssima trindade”, fundamentada nos nomes – e nas ações – de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs, mas também muitos arcanjos, como Neal Cassady, Gregory Corso, Gary Snyder.

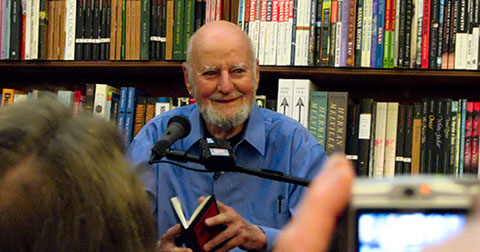

E o poeta e editor Lawrence Ferlinghetti, o último remanescente de uma geração ao mesmo tempo genial, iconoclasta, apocalíptica e niilista, aquele que sobreviveu às bebedeiras de Kerouac, às loucuras de Burroughs, às pirações zen de Ginsberg – e publicou cada palavra que eles criaram no ritmo sincopado do jazz, já que os beatniks acreditavam piamente que suas novas e intensas experiências deveriam ser escritas como notas jazzísticas, em total improviso, um intenso bebop literário. No último dia 22, aos 101 anos – faltando exatos 32 dias para fazer 102 -, Lawrence Ferlinghetti foi vencido “por uma doença pulmonar”, como afirmou seu filho Lorenzo ao anunciar a morte do pai.

No panteão beat, Ferlinghetti era, certamente, daquela turma mais tranquila – e talvez por isso tenha vivido tanto e tenha sobrevivido aos amigos. Bem diferente daquela outra porção beatnik que queria sempre chegar à beira do precipício – e, ao chegar lá, teimava em dar um passo à frente. Jack Kerouac, por exemplo, autor da obra máxima beatnik, On the road – livro escrito em três semanas em uma bobina de telex para o autor não perder o fluxo das ideias trocando o papel na máquina de escrever -, morreu de tanto combinar uísque com anfetamina.

Já William Burroughs – parente distante de Edgar Rice Burroughs, criador de Tarzan – viajou o mundo praticamente sem ficar sóbrio ou careta um dia sequer. Em umas dessas viagens – nos dois sentidos -, quis “brincar” de Guilherme Tell com a companheira Joan, colocou um copo a título de maçã em sua cabeça e apertou o gatilho do revólver. Acertou em cheio a testa da moça, matando-a. Allen Ginsberg, que virou cult da geração hippie uma década depois que a sua causou frisson nos Estados Unidos, certa vez foi perguntado, em uma palestra nos arredores de Los Angeles, o que ele queria dizer com “valores nus”. O poeta não se fez de rogado: sua explicação explícita foi tirar a roupa e ficar pelado no palco.

Nada disso fazia o estilo de Lawrence Ferlinghetti. Mais discreto, ele preferia canalizar sua poesia para um território que buscava inspiração tanto no surrealismo quanto no existencialismo – a estética filosófica e cultural que dava as cartas nos anos 1950. Ele escreveu dezenas de livros e sua obra mais conhecida – e um dos livros de poesia mais vendidos de todos os tempos nos Estados Unidos -, A Coney Island of the Mind (que no Brasil foi publicado pela L&PM nos anos 1980 com o título de Um Parque de Diversões na Cabeça), dá bem a dimensão dessa sua busca poética.

Além disso, Ferlinghetti teve uma longa vida como editor e livreiro, graças à criação, em 1953, da Livraria e Editora City Lights Books, em San Francisco, na Califórnia. Ela foi a primeira livraria “alternativa” dos Estados Unidos e uma das primeiras editoras a publicar, obviamente, os beats. Foi pela City Lights que Ginsberg publicou seu monumental poema-manifesto Uivo. Com palavrões, remissões a sexo gay e um ataque à sociedade bem-comportada americana, o poema foi rapidamente censurado na primeira impressão, em 1956. Isso não impediu, no entanto, que um ano depois a editora fizesse uma nova tiragem, e Ferlinghetti e o gerente da City Lights acabaram presos sob acusações de obscenidade. Foram absolvidos. Mas, ao invés de arrefecer o movimento beat, essas ações do establishment americano só chamaram ainda mais a atenção para aqueles jovens que adoravam Charlie Parker e um pé na estrada.

Hipsters e squares

Ao longo de quase 70 anos, Lawrence Ferlinghetti soube atravessar todas as ondas contraculturais e conservadoras que varreram seu país, sempre como um “defensor incansável da liberdade de expressão”, como afirma o comunicado sobre sua morte. E era mesmo. A City Lights, inclusive, virou a meca de peregrinação de artistas descolados, poetas undergrounds e políticos progressistas. E continuou, por todos esses anos, a “publicar o impublicável”, como dizia seu criador.

Muitos desses neoperegrinos, com certeza, não devem nem desconfiar sobre a origem da palavra – ou expressão – que dá nome a um dos mais instigantes movimentos contraculturais das últimas cinco décadas. “Geração Beat” é um termo que muitos repetem – alguns em tom jocoso, é verdade, já que o movimento está longe de ser uma unanimidade -, mas poucos conhecem a origem. Então, vamos lá, só a título de esclarecimento.

Segundo o escritor Leonardo Fróes, em ensaio no livro Alma Beat (L&PM Editores, 1984), “o termo beat, para Jack Kerouac, não se ligava ao verbo homógrafo, traduzível por bater e conexos, mas queria dizer beatitude. Já o termo beatnik, que acabou virando um rótulo para qualquer boêmio estranho, foi invenção de um jornalista – Herb Caen, do Chronicle de San Francisco – quando a maré de rebeldia ganhou espaços na imprensa. O Sputnik russo acabara de ser lançado ao espaço e On the Road era, a essa altura, finalmente um best-seller tremendo”.

A Geração Beat também acabou sendo a responsável – direta ou indiretamente – pela criação de dois termos que estão, de várias formas, por aí até hoje. Ao se posicionarem contra a porção conservadora e “quadrada” – square – da sociedade americana – justamente em um período em que a “caça às bruxas” do macartismo dava as cartas -, eles acabaram sendo vistos como hipsters, o avesso daqueles primeiros.

Segundo Herbert Gold, um beatnik de menor expressão mas igualmente criativo, hipster seria “um tipo de jovem descolado que estava então na moda, assim como uma geladeira pifando que funciona com barulho, calor e incrível violência apenas para cumprir sua finalidade, que é manter-se fria”. A expressão, em seu diminutivo, acabou servindo para designar uma nova geração de descolados da contracultura, que vagam por aí até hoje: os hippies.

Herdeiro de toda essa história, o poeta, editor e escritor Ferlinghetti continuou a trabalhar, sem pensar muito que o tempo estava passando. Quando completou um século de vida, comemorou publicando mais um livro, o pequeno romance intitulado Little Boy. “Little Boy é normal até a página 25, em que o escritor narra sua infância miserável, último de uma família numerosa dado para criar pela mãe, o crescimento numa mansão em Nova York, onde a tia era governanta, e depois uma esticada para um bairro mais pobre, acolhido por uma viúva. ‘Solidão era a palavra’, ele escreve. Algumas páginas adiante, e a imaginação de Ferlinghetti destrambelha, a pontuação enlouquece, como se fosse empurrada pela pressa de narrar. Os fatos são expostos com humor, poesia e muita sabedoria, destilada em um século de vida. É quando o poeta aparece em plena forma. E, como se não bastasse, com uma história para contar”, analisou o escritor e jornalista Cadão Volpato para a revista GQ Brasil quando o livro foi publicado.

Little Boy não tem previsão de lançamento no Brasil e, na época, seu autor foi taxativo ao ser perguntado se a obra era um livro de memórias. “Memórias são para damas vitorianas”, disse em uma entrevista. Até porque, se fosse para escrever uma autobiografia, Lawrence Ferlinghetti já o teria feito, em seu longo e belo poema justamente chamado Autobiografia. Nele, o poeta se expõe e se revela, como neste trecho:

Eu sou o homem.

Eu estava lá.

Eu sofri

um pouco.

Eu já sentei numa cadeira de balanço de aço.

Sou uma lágrima do sol.

Eu inventei o alfabeto

depois de olhar o voo das garças

que faziam letras com as pernas.

Eu sou um lago na planície.

Uma palavra

numa árvore.

Eu sou uma montanha de poesia.

Sou uma blitz

no inarticulado.

Sonhei

que meus dentes caíram

mas minha língua viveu

para contar a história.

Porque eu sou uma pausa

de poesia.

Eu sou um banco de canções.

Sou o pianista

de um cassino abandonado

à beira-mar

numa neblina muito espessa

mas que mesmo assim continua a tocar