Por Luiza Caires, Editora de Ciências

Arte: Beatriz Abdalla

Talvez a ciência seja o único idioma em que respostas não terminem em ponto final. Com sorte, podem vir reticências. Mas, na maioria das vezes, o que vem em seguida é mais ponto de interrogação dizendo que “não acabou aí”. É por isso que a identificação do bóson de Higgs – apelidado de “partícula de Deus” e confirmado em 2013 – passa muito longe de ser o ponto final da física de partículas. E se o principal combustível do LHC, o Grande Colisor de Hádrons, é a curiosidade humana, perguntas não faltam para uma vida longa deste grandioso empreendimento científico, que agora passa por uma atualização tecnológica.

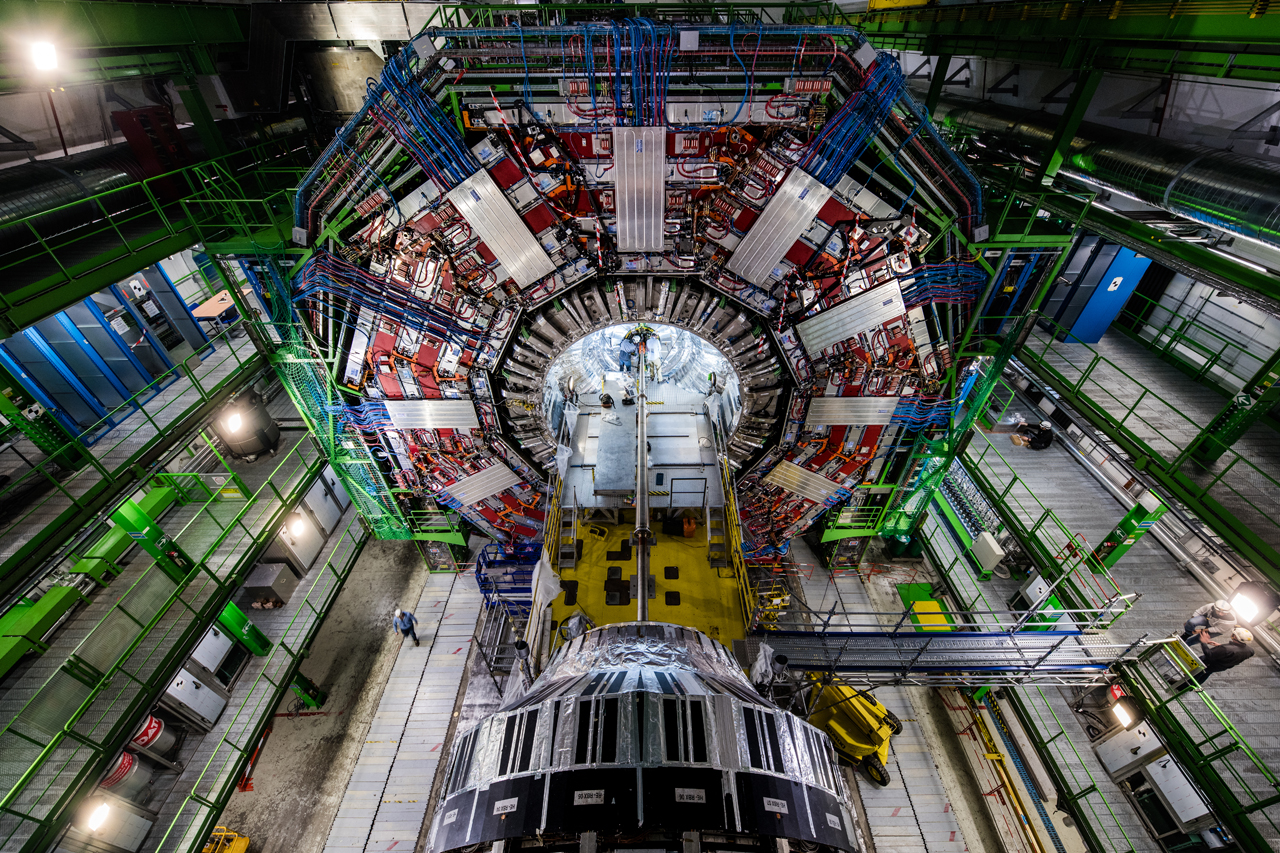

CMS – Foto: Maximilien Brice/Cern

O Jornal da USP esteve nas instalações do LHC no Cern, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, na fronteira de Suíça e França, onde mais de 10 mil cientistas continuam a procurar respostas e fazer novas perguntas. Um esforço de centenas de universidades e instituições de pesquisa ao redor do globo, a USP incluída, para levar o ser humano a conhecer aspectos mais íntimos e fundamentais da natureza. E que, de quebra, faz o conhecimento e a tecnologia avançarem em muitas frentes. Talvez o mais famoso exemplo disso seja a criação da World Wide Web (WWW) em 1989. O cientista britânico Tim Berners-Lee a inventou enquanto trabalhava no Cern para compartilhar informações com mais eficiência entre pesquisadores de todo o mundo.

Foto: Maximilien Brice/Cern

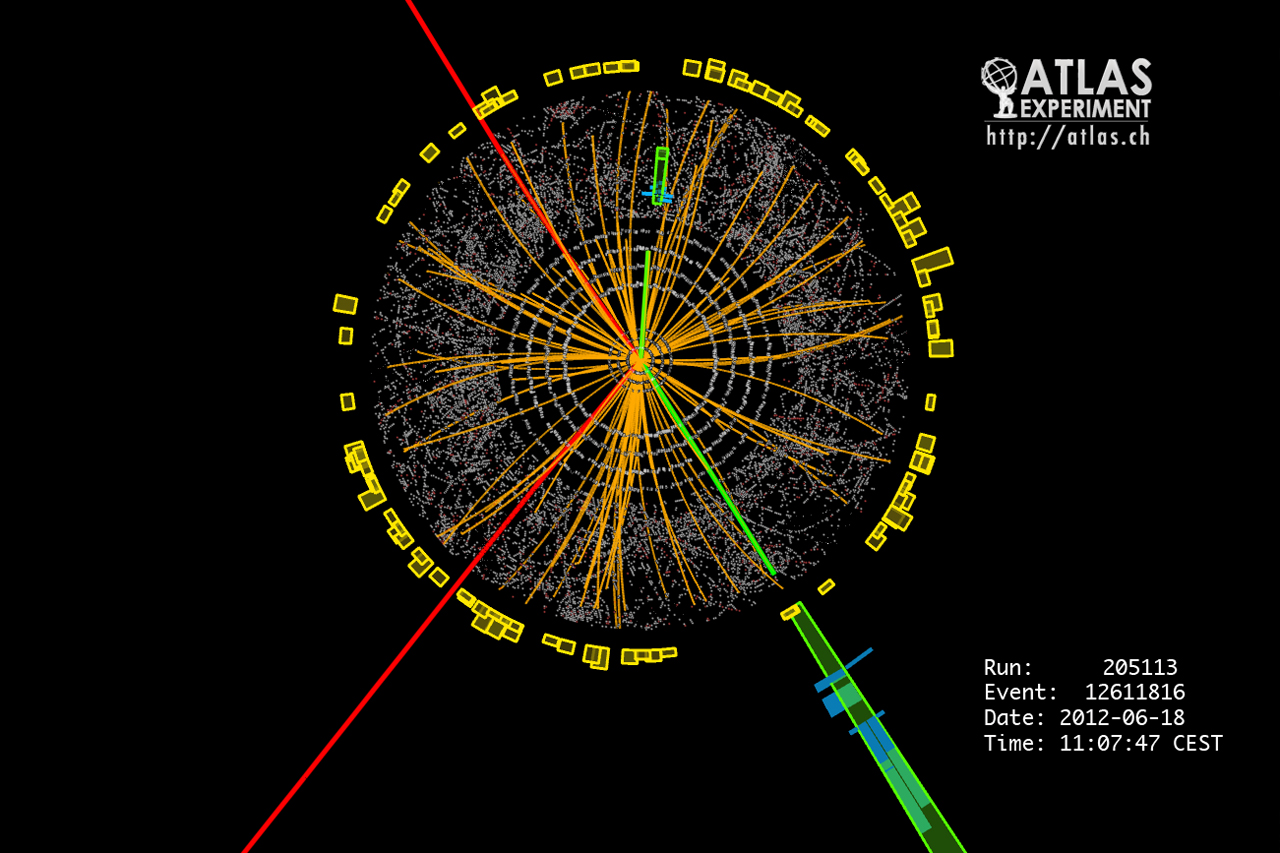

Mas por ora, voltemos à física. Não que não houvesse motivos para a acalorada comemoração que se seguiu após a detecção do bóson de Higgs. O feito do Cern, conferindo existência no mundo real ao que era apenas uma teoria prevista na década de 1960, tem o tamanho da dificuldade que impunha: o bóson – que dá massa às demais partículas – só poderia aparecer num cenário de energia extraordinária como o Big Bang, no início do Universo. Ou como o das colisões geradas no LHC, e identificado com a sensibilidade de seus detectores – por ser instável, o bóson decai e vira outra coisa muito rápido.

Mais que isso, este bóson era a última peça que faltava ser detectada experimentalmente do chamado Modelo Padrão – o mais avançado até hoje a explicar a estrutura e as interações da matéria. “Estruturas fundamentais que encontramos em qualquer lugar do Universo são explicadas por este corpo de conhecimento com uma precisão que até nos surpreende”, diz a física Marisilvia Donadelli, pesquisadora do Instituto de Física (IF) da USP atuando no experimento Atlas, do LHC. Ainda assim, nem tudo é elucidado por ele.

Identificação do Bóson de Higgs, feita pelo experimento Atlas – Foto: Atlas Collaboration/Cern

Quando os cientistas fazem medidas de energia e da interação entre as partículas após as colisões num acelerador como o LHC, podem não só verificar e refinar as previsões do Modelo Padrão, como também ir além dele. Antes de conhecer em detalhes as perguntas ainda em aberto, e cujas respostas são perseguidas com a ajuda do LHC, vamos ver do que o modelo já dá conta.

Perspectiva artística do Campo de Higgs - Foto: Daniel Dominguez/Cern

Modelo Padrão

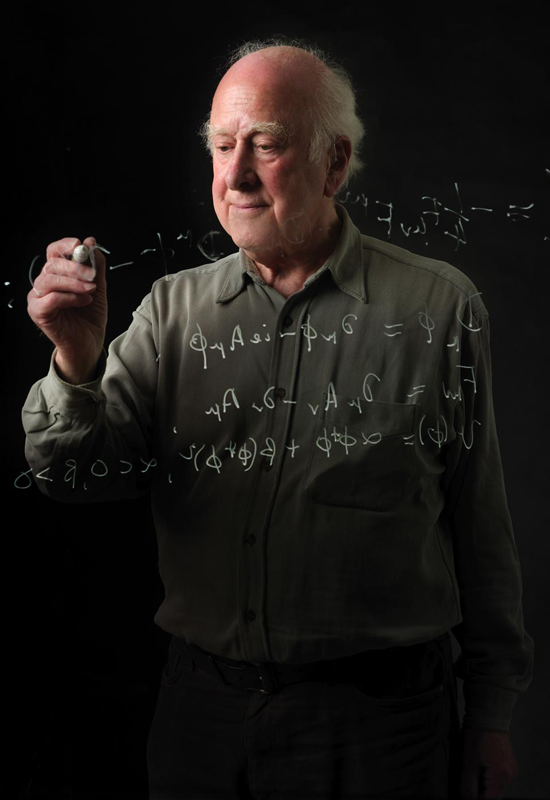

O Modelo Padrão explica aspectos variados da física presente no nosso cotidiano. Ele inclui as forças eletromagnéticas que a tornam uma parede sólida o bastante para que não possamos atravessá-la. Também tem lugar para as forças nucleares, que formam elementos pesados como o aço a partir da fusão nas grandes usinas das estrelas, como o Sol. E dá conta de tanto de ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que tornam nossas telecomunicações possíveis, como dos raios gama, que podem causar graves danos em nosso DNA. Não à toa, físicos que formularam os principais pontos deste modelo levaram o Nobel em 1984, 1988, 1990, 1999, 2004, 2008 e em 2013 – este último para Peter Higgs e François Englert, por seus trabalhos teóricos que previram o bóson mais tarde encontrado no LHC.

“Qualquer dispositivo que temos hoje, como um chip, só pode ser feito porque compreendemos muito bem o comportamento de um elétron, que está no Modelo Padrão. O elétron foi estabelecido, do ponto de vista teórico, quase cem anos antes de podermos medi-lo”, exemplifica Marisilvia Donadelli, ressaltando que todo esse conhecimento é produto da nossa civilização e “vem num crescente, não necessariamente cumulativo, mas que tem a contribuição de várias pessoas”.

O físico Peter Higgs – Foto: Claudia Marcelloni

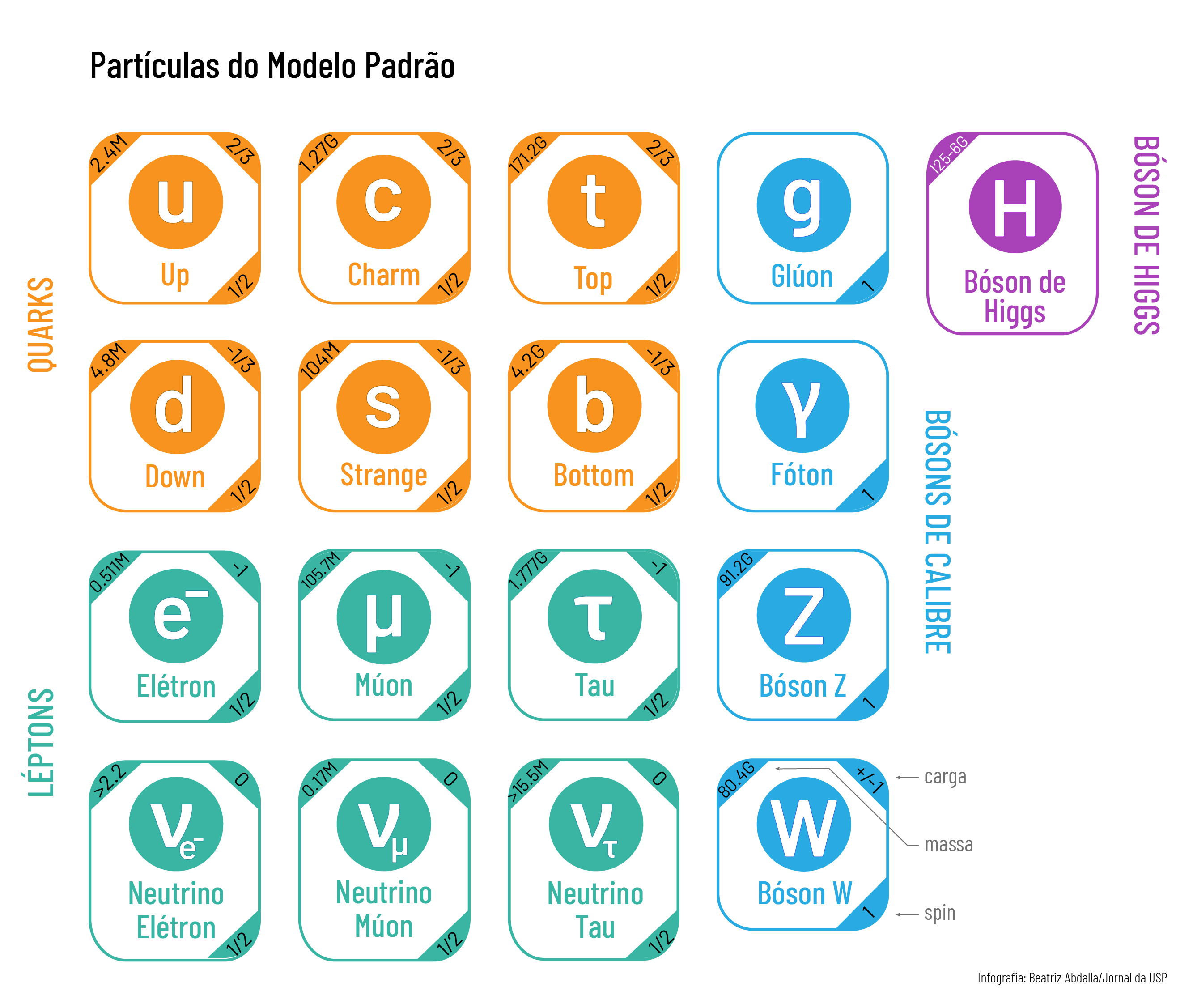

Aparentemente simples, a tabela a seguir nos diz que tudo no Universo é formado pela seguintes partículas: 6 tipos de quarks, 6 léptons, 4 tipos de bósons, que são partículas mediadoras, mais o bóson de Higgs. Vamos conhecê-las mais de perto.

Modelo Padrão – Infografia: Beatriz Abdalla/Jornal da USP

Férmions são as partículas que constituem a matéria. Prótons, nêutrons (e as partículas ainda menores que os constituem, os quarks), elétrons e neutrinos são férmions.

Já os bósons são partículas mediadoras, que transmitem as forças (e massa, no caso de Higgs) às demais. Apesar de chamadas de partículas, estão mais para campos ao longo dos quais os férmions se deslocam e com os quais interagem. “Os bósons fazem a mediação das interações. No caso da massa, existe um campo que permeia o Universo e que é responsável pelo fato de diferentes partículas fundamentais terem massas diferentes. Os bósons de Higgs são a manifestação desse campo”, explica Marisilvia.

Infografia: Beatriz Abdalla/Jornal da USP, baseada na publicação de Symmetry Magazine

Também os fótons são bósons: eles são a manifestação do campo eletromagnético interagindo com elétrons. “Pela teoria quântica de campos, em que o Modelo Padrão é baseado, sempre deve haver uma partícula responsável por uma força. O fóton é quem intermedeia a força elétrica entre duas partículas. Por essa teoria, dois elétrons que se repelem estão trocando fótons. Um elétron ‘joga’ um fóton para o outro e é por isso que eles se afastam. Como dois patinadores: se um está com uma bola pesada de boliche, no momento que a joga para outro, é empurrado para trás. E o que pega a bola também é empurrado para trás”, ilustra Marcelo Munhoz, professor do Instituto de Física (IF) que coordena a atuação da equipe da USP no experimento Alice, do LHC.

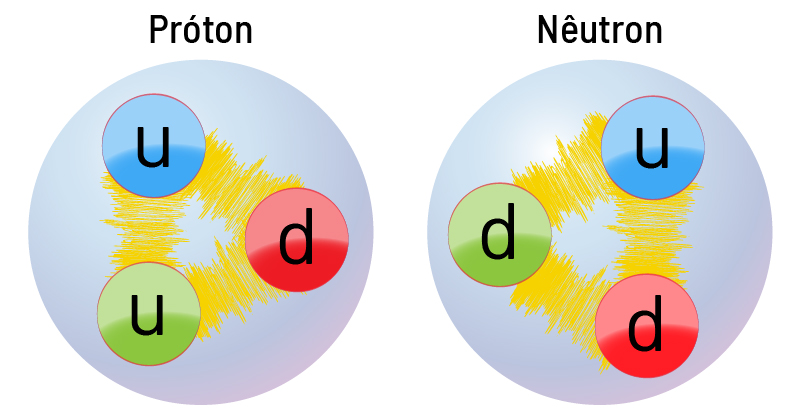

Em amarelo estão representados os glúons, partículas portadoras da força forte, atuando entre os quarks para mantê-los unidos dentro próton e do nêutron – Ilustração: Beatriz Abdalla/Jornal da USP

Outro tipo de bóson é o glúon. Ele é portador da força que mantém quarks dentro dos prótons e dos nêutrons; e os prótons e os nêutrons dentro do núcleo do átomo. Se não houvesse glúons, a força de repulsão entre os prótons (que têm carga positiva) impediria que eles ficassem juntos no núcleo. “O glúon é quem intermedeia o que a gente chama de força forte entre os quarks. Glúons mantêm quarks grudados dentro do próton e do nêutron, e prótons e nêutrons grudados dentro do núcleo”, resume Marcelo Munhoz.

Ao todo, são 17 partículas e suas antipartículas, de quem diferem apenas pela carga elétrica de mesmo valor, porém oposta. Cada uma delas com suas características bem determinadas – como carga elétrica, massa e um número chamado spin (algo como a direção da rotação) – e que fazem os cientistas saber que estão lidando com uma e não com outra quando as encontra.

Com dispositivos adequados e em certas condições, podemos encontrar isoladas algumas destas partículas, como elétrons, prótons e até mesmo neutrinos, que interagem bem pouco com a matéria, sendo por isso extremamente difíceis de detectar. Outras dessas partículas, como quarks e glúons, nos dia de hoje, bem depois do Big Bang, existem apenas confinadas. Só mesmo com muita energia, e partículas sendo atiradas umas contra as outras a velocidades inimagináveis, é possível tirá-las do seu confinado sossego, identificá-las e medir suas propriedades.

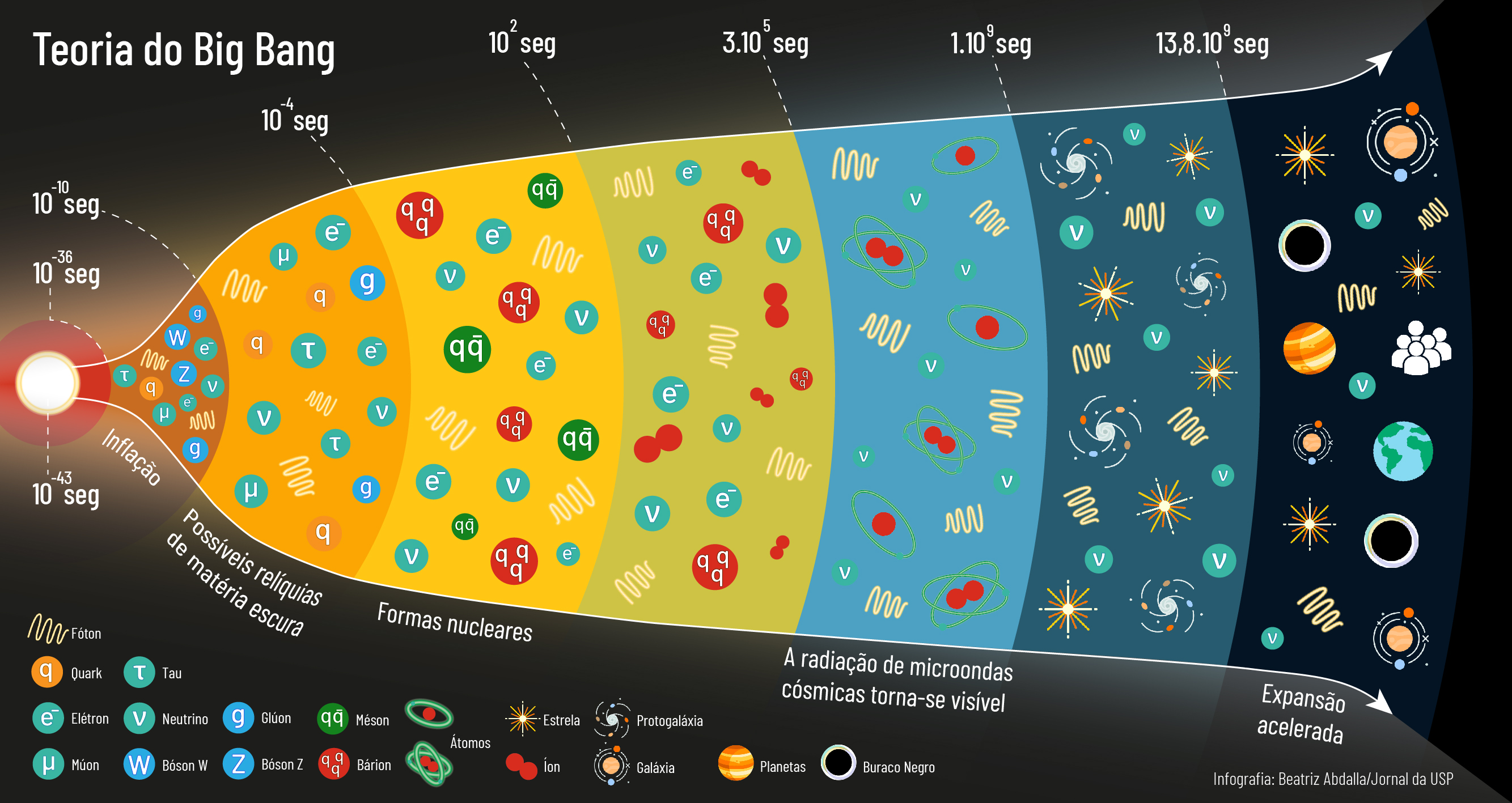

Essas eram a condições nos primórdios do Universo, logo após o Big Bang, E são também as condições que os pesquisadores tentam reproduzir no LHC.

Gráfico mostra como a matéria se configurava nos primeiros instantes do Universo, logo após o Big Bang. Observe que somente logo no início (até 10-4 ou 0,0001 segundo, na parte em amarelo mais escuro) era possível encontrar quarks e glúons soltos, fora de prótons e nêutrons – Infografia: Beatriz Abdalla/Jornal da USP

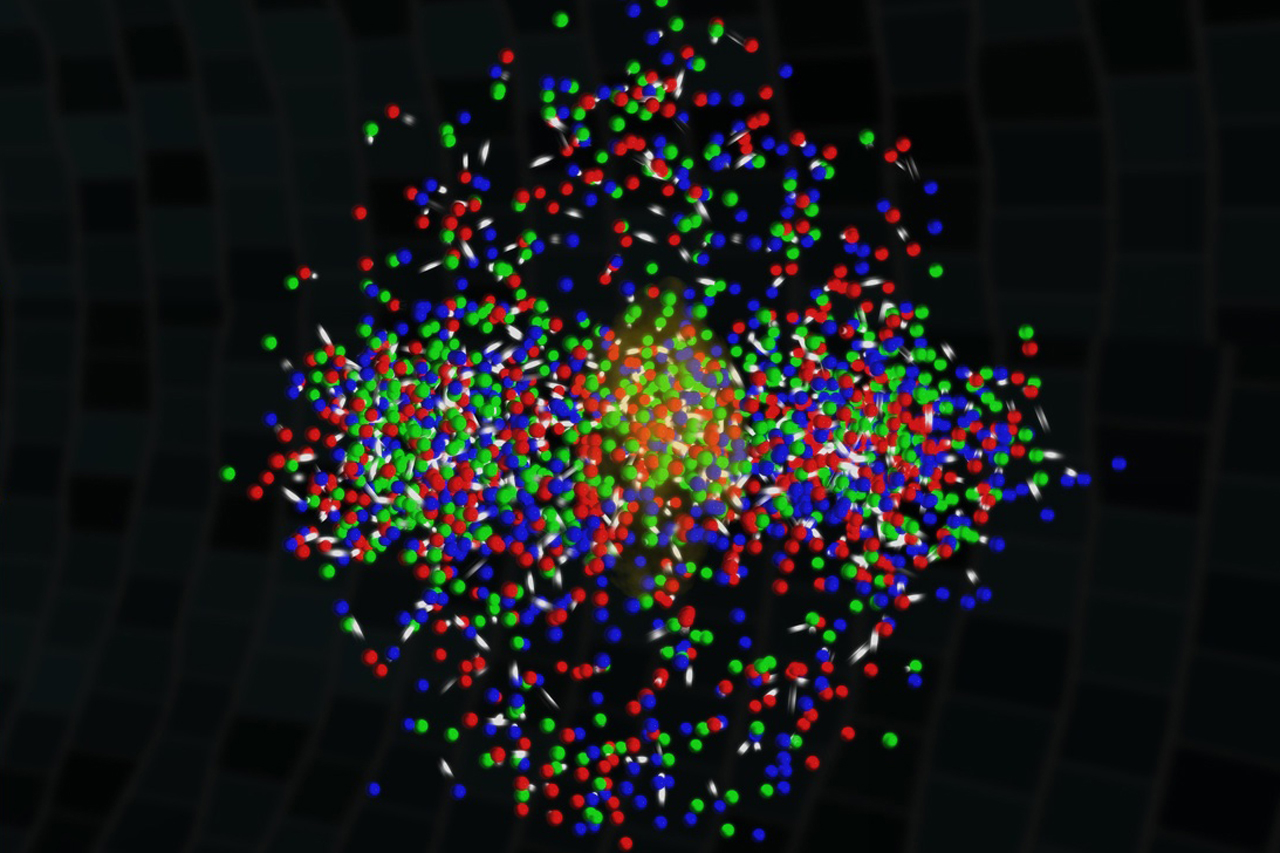

Relembrando, pela Teoria do Big Bang, em sua origem, toda a energia do Universo estava concentrada em um único ponto. Quando esse ponto “explodiu” e o Universo começou a se formar e expandir, não existiam prótons e nêutrons “montados”, porque era tudo muito denso, com muita energia. Havia uma espécie de sopa, que hoje os cientistas chamam de plasma de quarks (os constituintes de prótons e nêutrons) e glúons (as partículas mediadoras que juntam os quarks). “Se formamos esse plasma em laboratório, é possível estudar suas propriedades. Podemos entender a evolução do Universo, verificando se essas propriedades medidas no laboratório são compatíveis com o Universo se expandindo, por exemplo”, diz Marcelo Munhoz, ao abordar os objetivos do experimento Alice, do LHC, em que atua.

No que diz respeito ao Modelo Padrão, tudo isso explica por que, para verificá-lo experimentalmente, é preciso um acelerador tão extenso e com a capacidade de gerar tanta energia como o LHC. Mas o Grande Colisor de Hádrons busca ir além.

LHCb - Foto: Maximilien Brice/Cern

O que falta saber e como chegar lá

Se o Modelo Padrão é o que temos de melhor até agora para explicar a matéria, energia e forças que atuam no Universo, ele ainda não esclarece tudo, afirma Marisilvia Donadelli. “Por exemplo, a gravidade não é explicada dentro do Modelo Padrão.”

O Modelo Padrão também prevê que a matéria e algo chamado antimatéria (formada daquelas antipartículas que mencionamos) deveriam ter sido criadas em quantidades praticamente iguais. “Mas sabemos que existe muito mais matéria que antimatéria hoje no Universo. E que bom, pois uma anula a outra. Se houvesse a mesma quantidade, nem estaríamos aqui”, brinca Marisilvia, ao incluir a assimetria de matéria-antimatéria na lista de problemas não resolvidos pelo modelo. Um enigma que tem até um experimento do Cern dedicado a desvendá-lo, que é o LHCb.

Juntam-se a esses desafios ideias que ultrapassam o Modelo Padrão, como a teoria de supersimetria, considerada “elegante” e bastante promissora, mas que não foi contemplada com nenhuma medição experimental até hoje, embora experimentos como o Atlas estejam também atrás disso. “Quando o Atlas foi iniciado, existia uma grande promessa de que a supersimetria, uma teoria de nova física, na linha do modelo padrão, estaria ali. Estamos coletando dados desde 2009, mas em tudo que foi medido ainda não foi encontrado nada de supersimetria”, diz Marisilvia.

Outros pontos não contemplados no modelo a serem investigados são a matéria escura e a energia escura. Ambas se fazem conhecer somente pelos seus efeitos. A matéria escura deve existir porque só a massa da matéria visível não seria suficiente para manter as galáxias unidas como são. Já a energia escura deve ser a causa da expansão acelerada do Universo, um fenômeno constatado, mas não explicado. O Big Bang explica a expansão – mas se não houvesse nenhuma energia atuando, essa expansão estaria se desacelerando, por uma questão de inércia. E, por enquanto, o nosso conhecimento sobre essa “física escura” para por aí.

Foto: Patrice Loïez/CERN

O Cern

Imagine a seguinte cena, quando a pedra fundamental do Grande Colisor de Hádrons foi proposta: um grupo de cientistas se dirige a um comitê com membros de governos e agências de fomento para pedir recursos – algo que, em tese, cientistas estão acostumados a fazer. E diz: “Queremos construir uma máquina que vai revelar os mistérios do Universo, suas estruturas fundamentais”. Aí eles falam sobre isso, fazem sua apresentação, deixam todo mundo empolgado, “afinal é muito bacana falar daquilo que é fundamental na natureza”, diz Marisilvia Donadelli. O diálogo prossegue, mais ou menos assim:

– Mas e aí, qual vai ser o tamanho desse aparato?, perguntam membros do comitê.

– Tem que ter pelo menos 8 km de diâmetro, 27 km de extensão e ficar a 100 metros abaixo do solo.

– Quanto vai custar?

– Uns 9 bilhões de dólares.

– E quanto tempo vai levar para construir isso?

– De 20 a 30 anos.

“Você concorda que isso é para desanimar qualquer comitê, não é?”, diz Marisilvia. “Eles devem ter pensado: ‘Vocês só podem estar malucos. De 20 a 30 anos, 9 bilhões, a economia oscilando no mundo todo…’” Mas o fato é que os cientistas conseguiram convencê-los e dar início ao esforço que, na época, incluiu um grupo de 200 universidades e instituições de pesquisa ao redor do mundo. “O que também pode ser um fator limitante, afinal governos e suas orientações mudam o tempo todo… Mas é só assim que podemos trabalhar nessa área, para construir um projeto desse porte, colocar isso numa caverna embaixo da Terra, é uma obra de engenharia que demanda uma quantidade de pessoas e de tecnologia absurda”, explica Marisilvia.

O impacto do Cern em outras áreas do conhecimento vai além a criação do protocolo WWW, que se iniciou com necessidade de fazer troca de dados por uma intranet no laboratório. O Cern tem a tradição de disseminar o conhecimento mas também de compartilhar a tecnologia. Hoje há mais de 30 mil aceleradores de partículas no mundo, de variados portes, e grande parte de físicos, técnicos e engenheiros tiveram formação no Cern. “Tem um valor agregado que é até difícil de mensurar”, diz Marisilvia Donadelli.

Experimento Alice, do LHC - Foto: Mona Schweizer/CERN

Uma estrutura que impressiona

Num grande anel de aproximadamente 27 km de extensão, que fica num túnel de 100 m de profundidade, foram colocados grandes detectores em quatro pontos estratégicos. “Os feixes de partículas entram pelas extremidades dos canos e vão interagir nessa região que denominamos ponto de interação. Então cada detector trabalha em um aspecto específico”, explica Marisilvia Donadelli.

Sete experimentos no LHC usam detectores para analisar todo tipo de partículas produzidas pelas colisões no acelerador. Esses experimentos são realizados por colaborações de cientistas de institutos de todo o mundo. Cada experimento é distinto e caracterizado por seus detectores.

Os maiores experimentos são o Atlas e o CMS, que usam detectores de uso geral para investigar uma grande variedade de perguntas da física. Os dois detectores foram projetados de forma independente para que se possa cruzar dados e confirmar novas descobertas que surgirem.

Já o Alice e o LHCb possuem detectores especializados para focar em fenômenos específicos. Esses quatro detectores ficam no subterrâneo em enormes cavernas no anel do LHC.

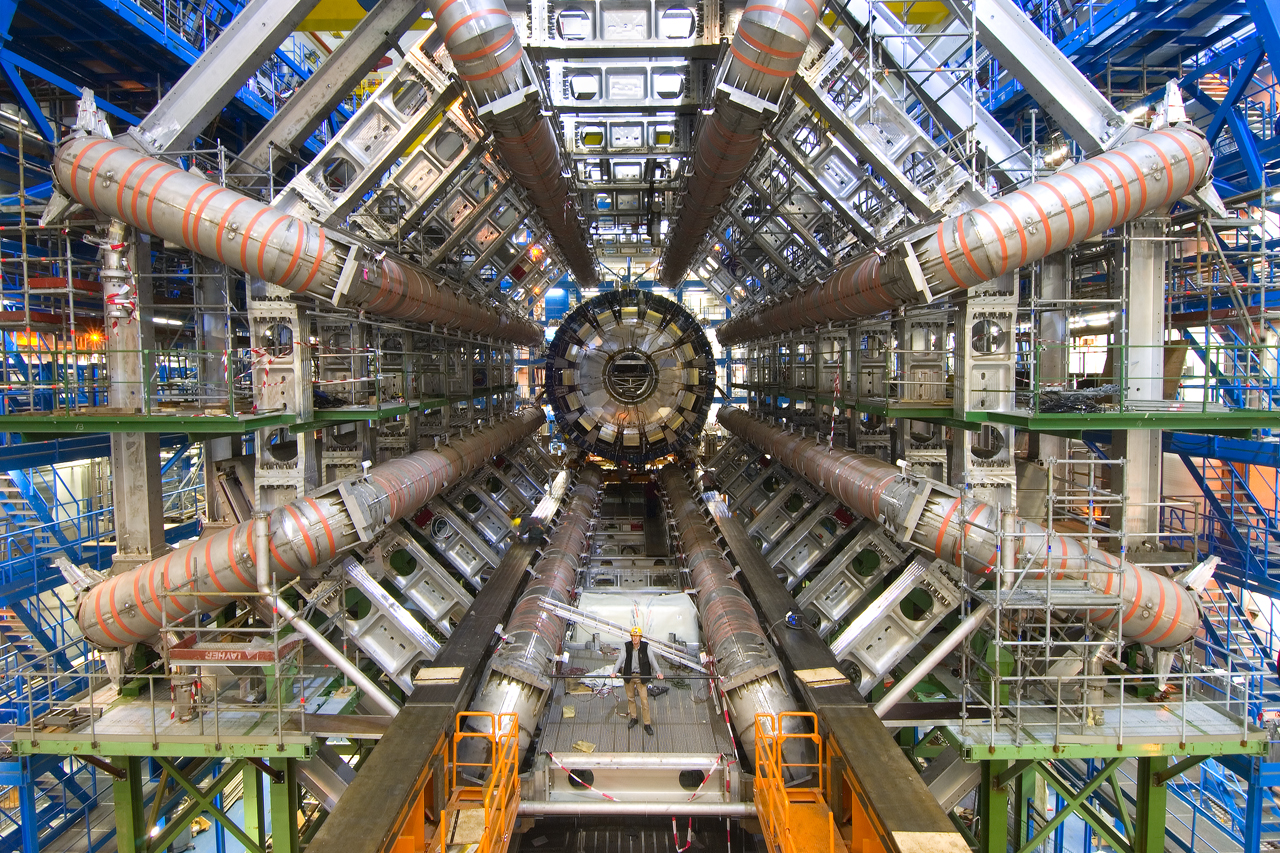

Atlas

Experimento Atlas, do LHC – Foto: Maximilien Brice/CERN

Com 46 m de comprimento, 25 m de altura e 25 m de largura, e 7000 toneladas, o experimento Atlas investiga uma ampla gama de física, desde o bóson de Higgs, partícula que teve existência confirmada em 2013, até dimensões extras e partículas que poderiam compor a matéria escura.

As interações nos detectores Atlas criam um enorme fluxo de dados. Para processar os dados, o Atlas usa um sistema avançado de “gatilho” para informar ao detector quais eventos gravar e quais ignorar. Sistemas complexos de aquisição de dados e computação são usados para analisar os eventos de colisão registrados.

O grupo do Instituto de Física da USP trabalha em duas frentes no Atlas: na análise de dados e na instrumentação. Na liderança deste grupo, o professor Marco Leite dá mais detalhes. “A parte de instrumentação envolve um dos subsistemas do Atlas que é um dispositivo para medida de energia chamado calorímetro. Nesse calorímetro de argônio líquido, estamos trabalhando na atualização do sistema de seleção de eventos. Isso envolve uma nova eletrônica, e parte do nosso trabalho é desenvolver métodos para o processamento do sinal dessa eletrônica e a validação de dispositivos para uma situação de alta dose de radiação [como é o caso no LHC]”.

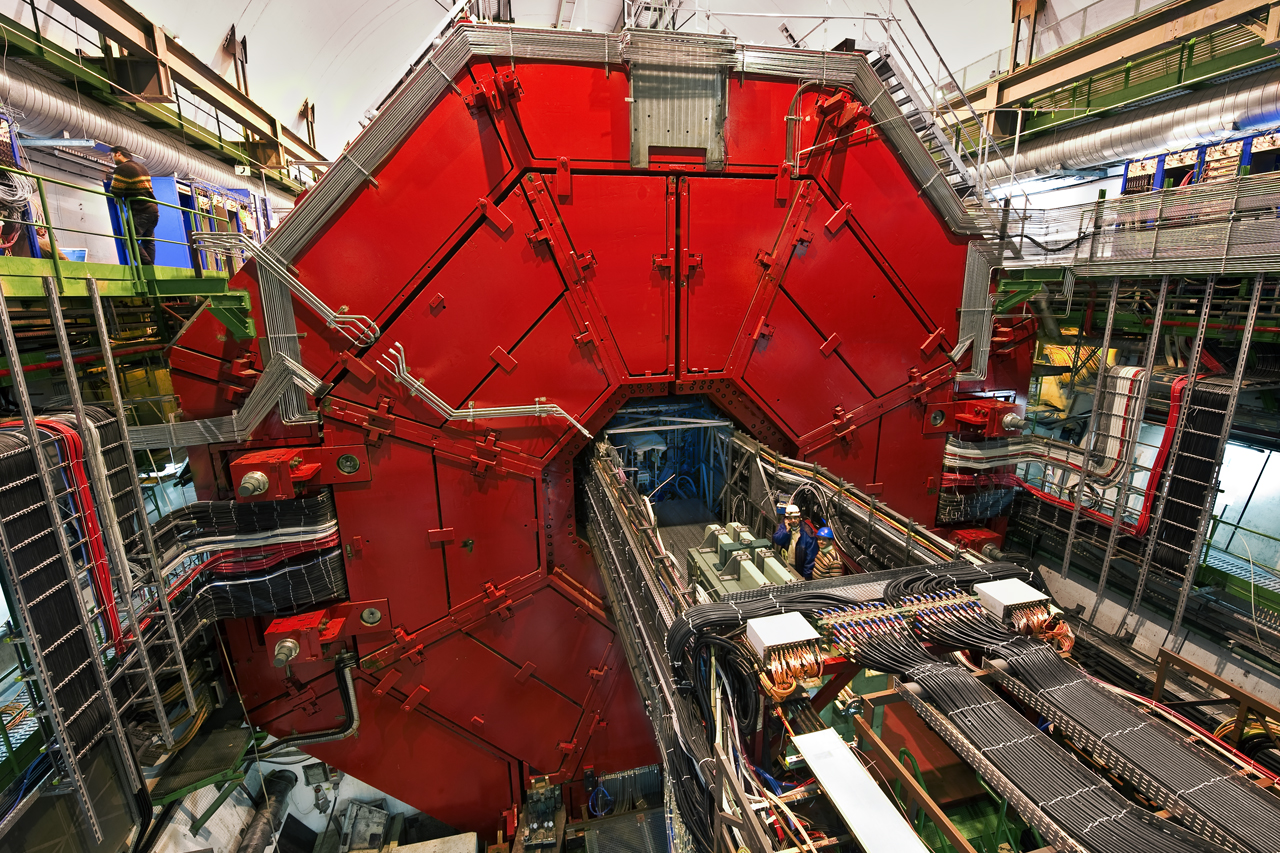

Alice

Experimento Alice, do LHC – Foto: Mona Schweizer/CERN

O Alice (A Large Ion Collider Experiment) é um detector de íons pesados. Ele foi projetado para estudar a física da matéria que interage fortemente em densidades de energia extremas, onde uma fase de matéria chamada plasma de quarks-glúons se forma.

Os prótons e nêutrons são feitos de quarks ligados por outras partículas intermediadoras chamadas glúons. O quark nunca é observado isoladamente: assim como os glúons, eles parecem estar permanentemente unidos e confinados dentro de partículas compostas. Isso é conhecido como confinamento.

“O experimento Alice foi concebido com o objetivo principal de estudar colisões entre núcleos pesados, de chumbo, com o propósito de estudar esse novo estado da matéria chamado plasma de quarks e glúons. Os quarks sempre são observados confinados em prótons e nêutrons. A ideia de colidir núcleos pesados é que, com muita energia, é formado um sistema em que os quarks não estão mais confinados. É como se formássemos uma sopa desses quarks e glúons”, explica Marcelo Munhoz, que lidera o grupo do Instituto de Física da USP atuando no Alice.

E para que estudar esse estado? Entre outras coisas, para conhecer a história do nosso Universo. “Segundo a Teoria do Big Bang, em um momento da evolução do Universo, quando toda a matéria e energia dele estavam concentradas em um volume muito pequeno, não tínhamos as partículas organizadas como hoje, e sim esse plasma de quarks e glúons. Então entender este plasma permite também que a gente compreenda a origem e a evolução do Universo”, explica Marcelo Munhoz.

Foto: Reprodução/BNL

O projeto mais recente em que o grupo do IF, em parceria com a Escola Politécnica (Poli) da USP, se envolveu foi o desenvolvimento de uma nova eletrônica para um dos detectores do Alice. “O detector […] é um cilindro cheio de gás que permite medir a trajetória das partículas formadas nas colisões. Por conta do upgrade do LHC, esse detector não seria capaz de medir a quantidade muito maior de colisões que será gerada, então ele sofreu várias modificações, entre elas a eletrônica. Para isso, em parceria com a Poli, foi criado um chip que permite coletar uma taxa muito maior de dados”.

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Brasil no Cern

Yara Coutinho e Mariana Soeiro – Foto: Luiza Caires

Não é só a USP que tem pesquisadores atuando no Cern, mas um total de 15 universidades e instituições brasileiras, entre as quais Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Yara Coutinho, professora da UFRJ, diz que vê com naturalidade fazer parte do Cern. “Não é nada que me deixe envaidecida, muito pelo contrário, porque o trabalho é muito duro, e somos lembrados disso todos os dias. Tem que ter bastante certeza do que se está fazendo e, antes de tudo, prestando um bom trabalho para o grupo”, diz ela, que atua no experimento Atlas.

A professora também aproveita a estrutura do Cern para orientar estudantes que dão seus primeiros passos na pesquisa. “É importante trazer alunos para trabalhar conosco, abrir o caminho, porque na verdade eles são o futuro. Que eles vejam não só os frutos que colhemos depois, mas também conheçam as dificuldades e saibam como buscar soluções por si mesmos. E fazê-los se tornarem independentes, porque aqui é exigido o máximo.”

Orientada por Yara Coutinho, a pesquisadora Mariana Soeiro também conhecia as instalações do LHC durante a visita do Jornal da USP. “É minha primeira vez no Cern e sinto que o ritmo aqui é muito acelerado. Para acompanhar todas as análises a gente tem que estar muito atento”, disse ela, que se prepara para ingressar no doutorado.

Sandro de Souza, professor da UERJ que atua no LHC desde o doutorado, também lidera um projeto no detector CMS em que busca envolver seus estudantes, e também alunos de ensino médio, com ações de divulgação científica. “Em longo prazo queremos aumentar a participação do Brasil aqui. Para a Universidade, é interessante colocar alunos de diferentes níveis junto com os pesquisadores trabalhando em assuntos de ponta.”

Saiba mais sobre ações de divulgação científica do Cern para o ensino médio:

Sandro Souza – Foto: Luiza Caires

Na masterclass, alunos-cientistas analisam dados reais que vêm do acelerador LHC e participam de videoconferência com pesquisadores da Suíça

Luiz Mundim, professor da UERJ – Foto: Luiza Caires/Jornal da USP

Luiz Mundim, professor da UERJ e pesquisador do Cern no experimento CMS, ressalta a colaboração, tanto de brasileiros entre si, como com outros grupos. “A gente brinca às vezes que somos concorrentes, mas na verdade passou aquela época em que havia muita competição porque todos queriam ser os primeiros a publicar algo. Há um acordo entre os grandes experimentos. São grupos trabalhando de maneira independente, são detectores com características muito diferentes, mas quando coincide de estarem estudando o mesmo tipo de análise com um resultado que realmente é um avanço científico, isso acaba sendo publicado em conjunto, como aconteceu no caso do bóson de Higgs”, conta. Mais de 40 cientistas brasileiros constam como coautores do trabalho que confirmou a existência do bóson de Higgs.

Foto: Maximilien Brice/Cern

País-membro

O Brasil não é um Estado-membro da organização, mas tem um acordo de colaboração com o Cern desde 2006, que prevê a participação dos pesquisadores brasileiros nos experimentos e uma contribuição anual do País para os custos das instalações. Marcelo Munhoz acha que o Brasil teria muito a ganhar, não só em termos de pesquisa científica, como em tecnologia, caso nos tornássemos membro do Cern. “A ideia é que o País contribua com um montante de recursos anualmente para a manutenção do Cern e, como contrapartida, o Cern se compromete a comprar produtos e serviços brasileiros, e assim as indústrias e empresas brasileiras podem participar dos editais do Cern.” Ele explica que “como uma instituição dedicada à pesquisa de ponta, a demanda do Cern é por tecnologia muito avançada”, e então qualquer demanda do Cern teria um potencial de levar a melhorias e avanços das nossas indústrias.

Marcelo Gameiro Munhoz é professor do Instituto de Física da USP e líder da equipe atuante no experimento Alice, do LHC – Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Marco Leite – Foto: Luiza Caires

Marco Leite complementa dizendo que o Cern abriga ainda outros experimentos que compartilham dos mesmos desafios tecnológicos do LHC, o que faz da Organização uma importante consumidora de produtos industriais e serviços. “O caso do Sirius no Brasil, com um grau de nacionalização muito alto, mostra que a indústria nacional pode e quer ser desafiada com encomendas de altíssima exigência tecnológica e de qualidade”, diz. Além disso, elas se tornam não apenas fornecedoras, mas participantes do processo de pesquisa e desenvolvimento, o que para elas abre oportunidades além do Cern.

Veja mais detalhes sobre o que o País poderia ganhar com este ingresso:

Benefícios da associação à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear vão além da ciência, com alto potencial econômico e tecnológico para a indústria

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.