“O senhor dá aula aqui?”, é uma pergunta que o cientista Walter Colli ouve com frequência dos taxistas que o trazem para a Universidade de São Paulo (USP), no bairro do Butantã. Professor titular por três décadas, aposentado desde 2009, ele ainda comparece regularmente à sua sala no Instituto de Química, onde atua como colaborador sênior da instituição. “Não só dou aula”, responde o professor, de 79 anos, com uma pitada de indignação. “Isso aqui é uma universidade de pesquisa, não é uma escola.”

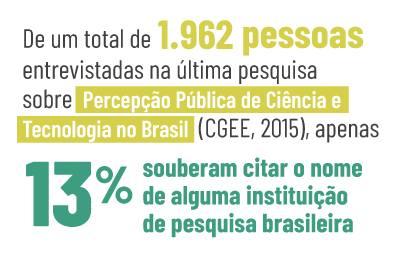

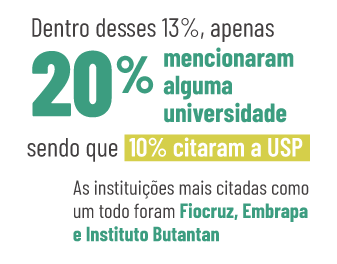

A diferença é óbvia para ele e tantos outros que trabalham com pesquisa e ensino superior no País, mas não para grande parte da sociedade, como mostram os resultados da última pesquisa sobre Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, realizada em 2015 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). De um total de quase 2 mil pessoas entrevistadas, apenas 13% souberam citar o nome de pelo menos uma instituição de pesquisa nacional. E, dentre esses poucos, apenas uma minoria citou o nome de alguma universidade. As instituições mais lembradas foram a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com 19% das citações, seguida da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Butantan. A USP aparece em quarto lugar, com 10%.

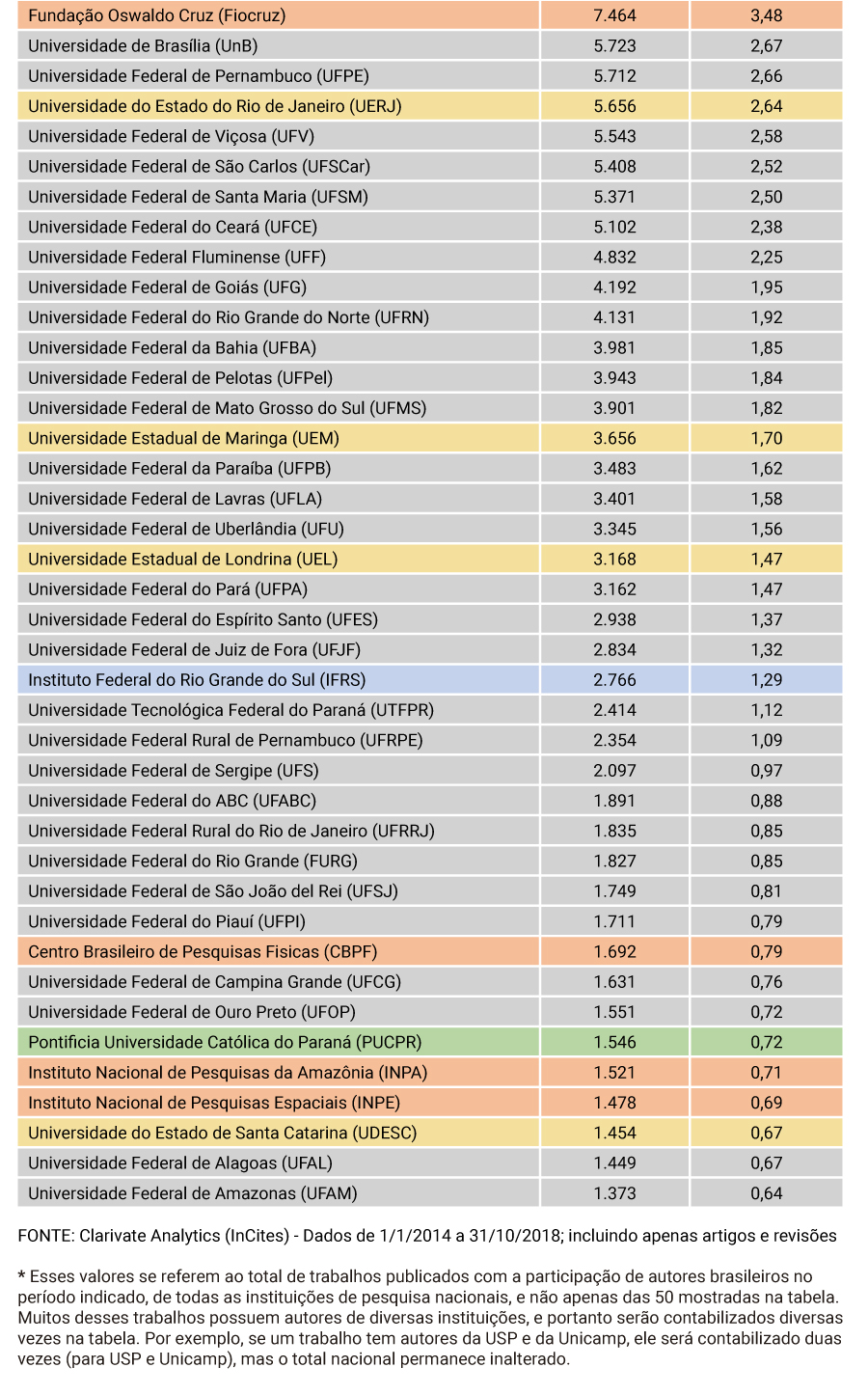

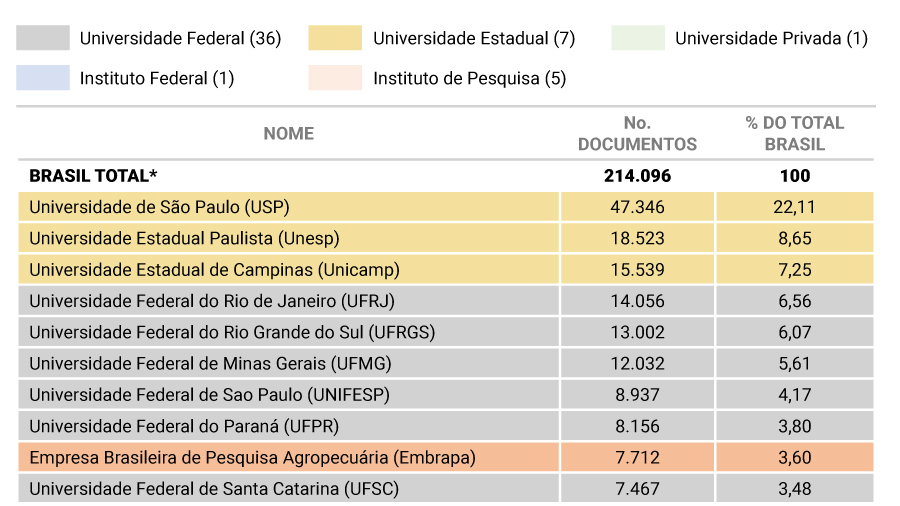

O estudo retrata um cenário preocupante, em que as universidades não são percebidas pela população como instituições de pesquisa, apesar de serem elas as responsáveis pela maior parte da produção científica nacional. Das 50 instituições que mais publicaram trabalhos científicos no Brasil nos últimos cinco anos, 44 são universidades (36 federais, sete estaduais e uma particular) e cinco são institutos de pesquisa ligados ao governo federal (Embrapa, Fiocruz, CBPF, Inpa e Inpe), também mantidos com recursos públicos, além de um instituto federal de ensino técnico (veja gráfico). A USP é, disparada, a maior “fábrica de ciência” brasileira, com participação em mais de 20% das pesquisas publicadas no País. Ou seja, de cada dez trabalhos científicos produzidos no Brasil, dois têm pelo menos um pesquisador da USP entre os autores.

Na sequência do ranking vêm as outras duas universidades estaduais de São Paulo, Unesp e Unicamp. Juntas, essas três instituições paulistas produziram mais de 80 mil trabalhos científicos nos últimos cinco anos.

Os dados são da base Web of Science, compilados pela Clarivate Analytics, a pedido da reportagem.

Ranking de produção científica (2014-2018)

“As universidades de pesquisa desempenham um papel crucial na sociedade”, diz o físico e pró-reitor de Pesquisa da USP, Sylvio Canuto. Não só por oferecerem ensino gratuito de qualidade e formarem bons profissionais, diz ele, mas principalmente por atuarem como “fábricas de conhecimento”, que impulsionam o desenvolvimento científico, tecnológico e intelectual do País.

Os benefícios mais óbvios dessa produção científica costumam ser aqueles gerados na área médica, quando a pesquisa acadêmica se materializa na forma de novas drogas, tratamentos e métodos cirúrgicos. Ou, até mesmo, na forma de um bebê — caso da menina Luisa, que em dezembro de 2017 se tornou a primeira criança do mundo nascida de um útero transplantado de doadora morta, graças a um procedimento pioneiro desenvolvido por uma equipe do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP.

O projeto começou em 2014, inspirado em transplantes feitos na Suécia, com úteros de doadoras vivas. O ginecologista Dani Ejzenberg e o cirurgião Wellington Andraus, ambos do HC, foram fazer um curso com o médico responsável pela pesquisa na Universidade de Gotemburgo, Mats Brännström, depois voltaram ao Brasil e começaram a adaptar a técnica para o uso com doadoras mortas, apostando que isso ampliaria a oferta de órgãos para transplante. “Era uma ideia realmente ambiciosa”, lembra Ejzenberg. “Fomos pesquisando, publicando e galgando avanços.”

O primeiro transplante foi feito em setembro de 2016, e deu certo logo de primeira. A paciente engravidou em abril de 2017 (de um embrião gerado por fertilização in vitro), e Luisa nasceu oito meses depois, 100% saudável. A consagração científica veio um ano depois, em dezembro de 2018, com a publicação do feito na revista Lancet, o periódico de maior prestígio da pesquisa médica no mundo. “É um trabalho com DNA 100% brasileiro, feito todo ele dentro do HC”, orgulha-se Ejzenberg.

Outros feitos históricos do HC nessa área incluem o primeiro transplante de coração do Brasil (em 1968) e o primeiro transplante de fígado intervivos do mundo (em 1988), entre outros.

Pesquisa multicêntrica e multidisciplinar: Coração artificial infantil que está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto do Coração (Incor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é testado também no laboratório do Núcleo de Dinâmica e Fluidos (NDF) da Escola Politécnica - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Sem a pesquisa desenvolvida no leito do hospital e nos laboratórios da Faculdade de Medicina, separados apenas por uma rua, nada disso seria possível. O mesmo vale para pontes (de safena e de carros), motores, combustíveis, lavouras, aviões, plataformas de petróleo e uma infinidade de outros produtos derivados da ciência brasileira ao longo dos anos. Direta ou indiretamente, todos os setores da economia e da sociedade se beneficiam de alguma forma dos recursos humanos e do conhecimento científico gerado nas universidades de pesquisa nacionais, ainda que isso não seja óbvio para muita gente.

O estudo de vibrações induzidas por vórtices, por exemplo, é um tema distante da realidade da maioria das pessoas — tipo de pesquisa que muitos (des)classificariam como “sexo dos anjos”, ou mera curiosidade acadêmica, sem aplicações práticas. Trata-se, porém, de um conhecimento crucial para o desenvolvimento dos cabos e dutos que a Petrobras utiliza para explorar petróleo e gás em águas ultraprofundas, nos reservatórios do pré-sal, gerando combustível, riqueza e emprego para milhões de brasileiros ao longo do processo.

“O ganho para a sociedade é imenso”, diz o pesquisador Júlio Meneghini, professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP (especialista em vibrações induzidas por vórtices) e diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (RCGI), um núcleo de excelência criado na Poli em 2016, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e um aporte de quase R$ 130 milhões da empresa Shell. Ele lembra que os recursos gerados pela exploração do pré-sal não beneficiam apenas as empresas, mas toda a sociedade, por meio de royalties que são revertidos para investimentos públicos em saúde, educação e outras áreas.

O segmento de petróleo e gás hoje representa mais de 15% do PIB nacional, comparado a 3% em 2000. Crescimento que seria inviável sem o apoio das universidade públicas, que geram o conhecimento científico necessário para impulsionar o desenvolvimento tecnológico do setor e, quem sabe, torná-lo um pouco mais sustentável. Um dos principais desafios do RCGI, por exemplo, é desenvolver técnicas para captura, armazenamento e uso de dióxido de carbono, como forma de mitigar os efeitos danosos da exploração petrolífera para o clima do planeta.

“O pré-sal representa para o Brasil o que o Programa Apollo foi para os Estados Unidos em termos de desenvolvimento científico e tecnológico”, compara Meneghini, referindo-se ao esforço americano para chegar à Lua, na década de 1960.

Ensaios realizados no canal de águas circulantes do Núcleo de Dinâmica e Fluidos (NDF) da Poli-USP permitem desenvolver tubulações mais resistentes para a exploração de petróleo e gás em águas profundas, entre outras diversas aplicações em engenharia naval e oceânica - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Assim como as sondas e veículos espaciais da Nasa, os navios e as plataformas flutuantes da Petrobras dependem de engenheiros bem qualificados e de muita pesquisa acadêmica para desafiar as fronteiras do oceano. A fundação do curso de Engenharia Naval da Escola Politécnica da USP, em 1956, “foi o embrião da indústria naval brasileira”, lembra o almirante André Luis Ferreira Marques — ele mesmo um egresso do curso, criado por meio de um convênio entre a Universidade e a Marinha do Brasil, que perdura até hoje.

Além dos vários laboratórios da Escola Politécnica com os quais trabalha, a Marinha tem uma instalação própria no campus: o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), que ancora o programa de desenvolvimento do submarino nuclear da corporação. “Estar imerso nesse ambiente de pesquisa e inovação da universidade para nós é fantástico”, diz o diretor do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo, capitão Rogério Prado Lima de Souza.

“A pesquisa é a pedra que afia a faca da universidade”, completa o almirante Marques. “O pesquisador é aquele cara que não sabe só ler uma tabela; ele é quem produz a tabela.”

Custo-benefício

Uma universidade que não faz pesquisa é basicamente “uma escola de terceiro grau”, que não gera conhecimento novo e só ensina aquilo que já é sabido. Essa é a diferença essencial, diz Meneghini.

“A universidade de pesquisa produz e molda o saber. A universidade sem pesquisa consome saber pronto, sem condições de aferir sua qualidade”, reforça Antonio Carlos Marques, biólogo marinho, professor titular do Instituto de Biociências (IB) e coordenador da Agência USP de Inovação (Auspin).

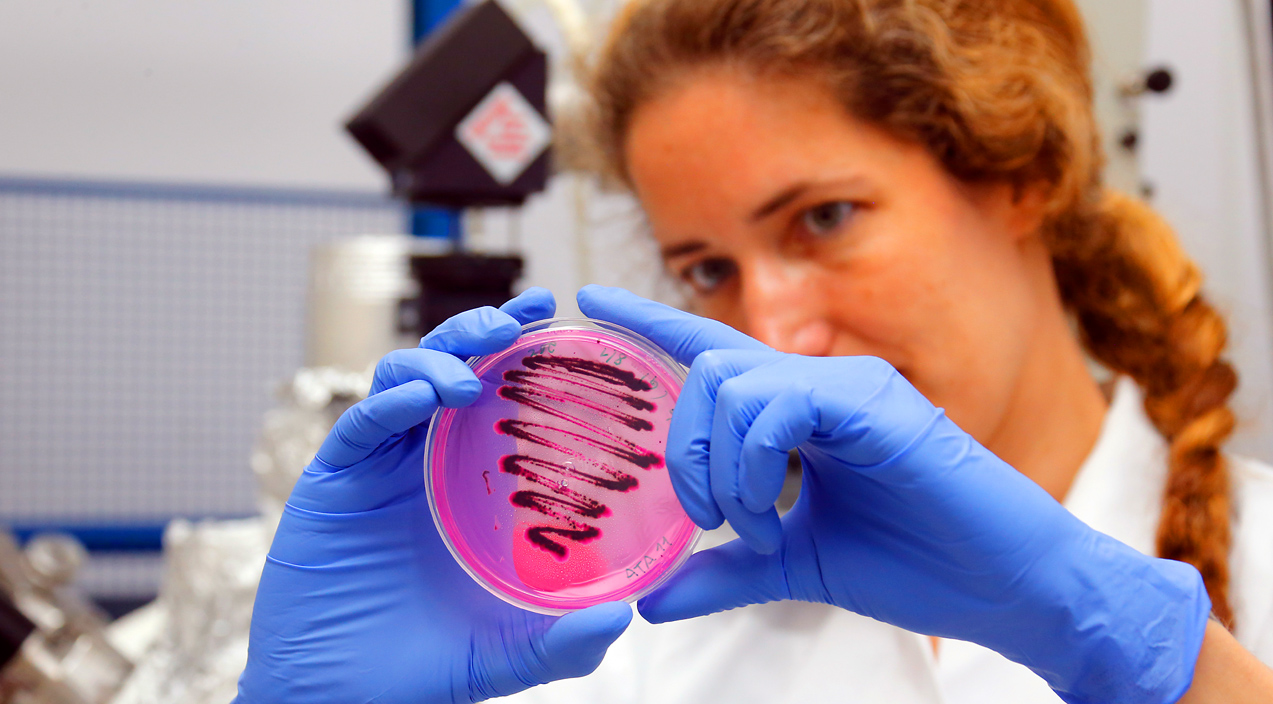

A biomédica Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho é pesquisadora do Instituto de Química da USP. Reportagem especial do Jornal da USP, publicada no Dia Internacional da Mulher, fez um retrato da representatividade feminina na pesquisa acadêmica da universidade.

Leia aqui - Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Manter essa “fábrica de conhecimento” funcionando tem um custo, que nem sempre é bem entendido pela sociedade. Um relatório do Banco Mundial, chamado Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, foi criticado por especialistas em 2017 por comparar os custos de formação no ensino público e privado sem levar em conta os custos (nem os benefícios) da pesquisa científica. O relatório conclui que “alunos nas universidades públicas brasileiras em média custam de duas a três vezes mais do que alunos matriculados em universidades privadas” e sugere a cobrança de mensalidade nas universidades públicas como forma de equilibrar as contas e diminuir o peso dessas instituições na folha do Estado.

O que o estudo ignora, segundo os críticos, é que as universidades públicas custam mais do que as privadas porque fazem pesquisa, e não apenas dão aula; o que exige a manutenção de uma infraestrutura muito mais sofisticada de equipamentos, laboratórios, insumos e corpo técnico de apoio. “É uma falácia dizer que a universidade pública no Brasil é cara. Não é”, diz o pró-reitor Canuto. Mesmo quando se considera apenas os custos da formação acadêmica, diz ele, os valores no Brasil costumam ser menores do que os de grandes universidades no exterior.

“Esse argumento (do relatório) é fraco e batido. São apenas números para justificar a privatização daquilo que é público”, diz o engenheiro Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies). O mais correto, segundo ele, seria inventariar e precificar todos os ganhos sociais e econômicos oriundos da pesquisa que é feita nas universidades públicas, e comparar isso com os ganhos da “formação medíocre de mão de obra que é oferecida na maioria das universidades privadas” do País.

Em outros países, essa separação entre público e privado não é tão nítida. No Brasil, entretanto, são poucas as universidades privadas que fazem pesquisa, justamente por causa dos custos e da complexidade envolvidos nessa atividade. Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, a ciência produzida nas universidades de ponta (tanto públicas quanto privadas) depende fortemente de financiamento público, oriundo de órgãos governamentais e agências de fomento — no Brasil, representadas principalmente pelo CNPq, Capes, Finep e as Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs) estaduais.

“O custo da pesquisa é elevado”, pondera Peregrino. “Em compensação é o que nos possibilita tirar petróleo do fundo do mar, plantar soja no Cerrado, produzir vacinas para doenças tropicais e tantas outras coisas.”

Plantação de milho em Pirassununga, cidade do interior paulista que abriga a FZEA e a FMVZ, ambas da USP. A produtividade e competitividade do agronegócio brasileiro dependem fortemente da pesquisa científica desenvolvida nas universidades e outras instituições públicas de pesquisa, como a Embrapa - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Recursos humanos

Outro produto valioso gerado pela pesquisa universitária para a sociedade são os próprios cientistas — químicos, físicos, biólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, agrônomos, veterinários, advogados e engenheiros de todos os tipos —, que transportam a expertise adquirida nos laboratórios acadêmicos para o mercado de trabalho. A qualidade da formação desses recursos humanos tem relação direta com a pesquisa científica, dizem os especialistas.

Sem recursos humanos qualificados não há como fazer pesquisa de ponta; e sem pesquisa de ponta não há como formar recursos humanos altamente qualificados, diz o pesquisador Bernardo Andrade, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Poli-USP. “É um círculo virtuoso.”

Mesmo pesquisas que são desenvolvidas exclusivamente dentro das empresas, portanto, se beneficiam da pesquisa acadêmica, pois quase sempre são feitas por profissionais formados nas universidades de pesquisa, cuja expertise deriva justamente do contato que tiveram com essa atividade durante a sua formação.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Artigo 207, o princípio da “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” nas universidades brasileiras, o que significa, na prática, que não deve haver distinção entre professores e pesquisadores — todos realizam as duas funções, conciliando atividades no laboratório e na sala de aula.

“Ser pesquisadora me faz ser uma professora melhor, com certeza. E vice-versa”, diz a bioquímica Alicia Kowaltowski, professora titular do Instituto de Química da USP e especialista em metabolismo energético.

A pesquisa exige que o cientista esteja sempre conectado com a fronteira do conhecimento, diz ela, interagindo com colegas (e concorrentes) de outros países e de outras instituições. Já a sala de aula serve como um caldeirão de ideias e questionamentos, trazidos pelos alunos, que levam a novos projetos e impulsionam a pesquisa no laboratório.

A maior parte da ciência no Brasil é feita por alunos de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) nas universidades públicas de pesquisa, sob orientação de seus professores. Mas há também os alunos de “iniciação científica”, que começam a trabalhar com pesquisa já na graduação.

“Aprendi muito desde que entrei aqui, a ponto de sentir que aprendo mais no laboratório do que na sala de aula”, diz o jovem Osvaldo Pereira Junior, aluno do quarto ano de Química da USP. Ele faz iniciação científica no laboratório da professora Alicia, estudando como o fluxo de cálcio nas mitocôndrias altera o metabolismo das células no sistema nervoso central. “É um aprendizado muito mais ativo. Me sinto parte do processo”, diz.

Samba

“Essa convivência entre ensino e pesquisa é a coisa mais valiosa que tem na universidade”, diz Julio Cesar Batista Ferreira, um jovem professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. Assim como tantos outros da sua geração, ele começou a carreira como aluno de iniciação científica, no laboratório da professora Patricia Brum, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, estudando “a influência da genética no desempenho esportivo”. De lá para cá, foi um caminho sem volta: se encantou com a pesquisa e nunca mais largou a ciência.

O laboratório do pesquisador Julio Ferreira, do ICB-USP, desenvolveu uma molécula capaz de tratar a insuficiência cardíaca em ratos

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Hoje, com 38 anos, Ferreira coordena um laboratório no Departamento de Anatomia do ICB, dedicado à busca de alvos moleculares para o tratamento da insuficiência cardíaca. Em seu mais recente trabalho, publicado em janeiro na revista Nature Communications, o grupo descreve o desenvolvimento de uma molécula — batizada de Samba — que bloqueia a evolução da doença em ratos. “Pesquisa feita 100% na Universidade e com recursos públicos”, ressalta Ferreira. Uma patente foi depositada e os resultados já atraem a atenção de empresas estrangeiras, interessadas em testar o potencial da molécula no tratamento da insuficiência cardíaca em seres humanos.

Tudo dando certo, Ferreira sonha percorrer com o Samba um caminho semelhante ao que outro pesquisador de sobrenome Ferreira — um ícone da ciência nacional — ajudou a desbravar mais de meio século atrás, num dos casos mais emblemáticos do potencial tecnológico da pesquisa acadêmica e da biodiversidade brasileira.

Na década de 1960, Sergio Henrique Ferreira, então um jovem pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, descobriu uma molécula no veneno da jararaca que reduzia a pressão arterial em roedores, chamada BPF (Fator de Potencialização da Bradicinina, em inglês). A descoberta chamou a atenção da indústria farmacêutica internacional, que levou a pesquisa adiante e, anos mais tarde, transformou a BPF no captopril, um dos medicamentos anti-hipertensivos mais usados no mundo até hoje.

O caminho da bancada até o mercado, porém, é longo, tortuoso e cheio de incertezas. Só para chegar ao Samba foram dez anos de pesquisa; e para transformá-lo em medicamento será necessário pelo menos mais uma década de trabalho, envolvendo testes clínicos e laboratoriais, ressalta Julio Ferreira — isso tudo, sem qualquer garantia de sucesso, pois nem sempre o que funciona em animais funciona em seres humanos.

Essa lacuna temporal é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não reconhecem o papel das universidades na descoberta de novas drogas e tratamentos, avalia o cientista. Quando o produto chega ao mercado, ele chega com a marca da indústria farmacêutica que o desenvolveu comercialmente, e não com o nome da laboratório acadêmico onde seu princípio ativo foi originalmente identificado.

Pesquisas básicas com o veneno de jararaca realizadas por pesquisadores da USP na década de 1960 levaram ao desenvolvimento do captopril, um dos medicamentos anti-hipertensivos mais usados no mundo até hoje - Foto: Instituto Butantan

“A entrega do que a universidade gera não é imediata”, observa Ferreira. Mas ela chega. “Se você voltar no tempo e olhar a história daquele remédio que tem a marca da empresa, com certeza ele se originou em alguma pesquisa na universidade.”

“A universidade tem de fato um único produto, que é a pesquisa. Esse produto chega para a sociedade em embalagens diversas: pode ser na forma de recursos humanos, de trabalhos científicos, inovação, tecnologias, serviços. Mas tudo vem da mesma fábrica: a pesquisa”, afirma Marques, da Auspin.

Inovação

“Sem pesquisa as universidades públicas perderiam muito a sua razão de existir”, diz o biólogo Carlos Hotta, do Instituto de Química da USP. “Haveria um vácuo enorme de conhecimento e inovação na sociedade.”

A inovação é o processo pelo qual a ciência se transforma em tecnologia — ou seja, em algo prático que pode ser usado pela sociedade. Por exemplo, quando uma pesquisa sobre veneno de cobra dá origem a um novo medicamento; quando o estudo de vibrações geradas por vórtices permite projetar tubos mais resistentes para a exploração de petróleo em alto-mar; ou quando o conhecimento sobre bactérias fixadoras de nitrogênio no solo permite aumentar a produtividade agrícola de forma extraordinária.

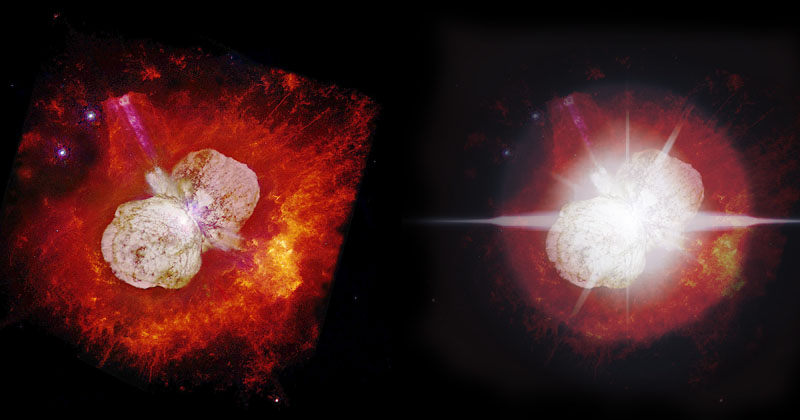

Essa utilidade nem sempre é tangível ou efetivamente mensurável. No caso das ciências humanas, como História, Educação ou Sociologia, o produto final pode ser o próprio conhecimento, que nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos, desenvolver métodos de ensino mais eficientes ou formular políticas públicas mais inclusivas, capazes de combater estereótipos e reduzir desigualdades que enfraquecem a sociedade. Assim como o estudo de planetas e galáxias distantes não gera, necessariamente, nenhum resultado prático para a sociedade, mas nos ajuda a entender melhor o universo em que vivemos.

Imagem da Eta Carinae em 2000, feita pelo telescópio espacial Hubble (esq.) e previsão para 2036, quando o brilho das estrelas ofuscará a nebulosa próxima (dir.)- Foto: N.Smith e J.A. Morse/ cedida pelo pesquisador Augusto Damineli Neto/IAG

Essa transformação, também, nem sempre é óbvia, imediata ou até mesmo previsível. A técnica revolucionária de engenharia genética CRISPR, por exemplo, só foi descoberta recentemente graças a um estudo do sistema imunológico de bactérias, iniciado duas décadas atrás, que até então parecia não ter qualquer aplicação prática, além do conhecimento básico de como bactérias se defendem de infecções virais.

Outro bom exemplo foi a rápida resposta que a ciência brasileira deu à epidemia de zika, o que só foi possível graças a muitos anos de pesquisa básica que já vinha sendo feita sobre esse vírus, muito antes de ele se tornar uma ameaça à saúde pública.

“Na universidade a gente consegue ter a liberdade de pesquisar coisas diversas, que podem não ter uma aplicação imediata”, diz a bióloga Patrícia Beltrão Braga, do ICB-USP. Foi graças a essa flexibilidade acadêmica, segundo ela, que o Estado de São Paulo tinha as diferentes expertises necessárias para lidar com o vírus da zika de forma rápida e eficiente, demonstrando cientificamente que ele, de fato, podia atravessar a placenta, atacar o sistema nervoso e causar microcefalia em fetos; entre outros resultados com implicações diretas para políticas emergenciais de saúde pública. “A hora que a gente precisou dar uma resposta rápida para a sociedade, isso aconteceu”, destaca Patrícia.

Alguns anos antes, as pesquisas com o zika poderiam facilmente ter sido criticadas como irrelevantes.

Pesquisas básicas sobre o relógio biológico de plantas podem apontar caminhos para o melhoramento genético de diversas culturas agrícolas

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Hotta, por sua vez, estuda o ciclo circadiano, ou “relógio biológico”, de plantas. É pesquisa básica, pura e simples, mas que, dependendo dos resultados, pode apontar alvos importantes para o melhoramento genético de culturas agrícolas, como a cana-de-açúcar, em que o relógio biológico tem relação direta com a produtividade da planta. “Não é o nosso objetivo principal, mas temos que estar sempre atentos a isso. A pesquisa básica pode se tornar aplicada a qualquer momento.”

USP, Unesp e Unicamp estão empenhadas nesse momento em desenvolver métricas capazes de retratar e quantificar de forma mais objetiva esse retorno que elas oferecem para a sociedade, em função do investimento que é feito nelas. O projeto Indicadores de Desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas é coordenado pelo ex-reitor e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, Jacques Marcovitch, com financiamento da Fapesp.

“O retorno para a sociedade existe”, garante Hotta. “A gente só não sabe mostrar isso direito.”

Foto de capa:

O pesquisador Gustavo Assi, coordenador do Laboratório de Hidrodinâmica Experimental do Núcleo de Dinâmica e Fluidos (NDF), da Escola Politécnica da USP, observa uma simulação de vórtices no canal de água circulante, usado para testar a hidrodinâmica e outras propriedades de embarcações e equipamentos oceânicos. Uma tinta verde é usada para realçar o movimento da água - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.